10만5,000대. 지난달 국내 승용차 내수 판매 기록이다. 앞선 12월의 17만대와 비교하면 무려 7만대 가까이 사라졌다. 지난해 개별소비세 인하가 시작된 10월과 11월의 판매를 감안하면 9만대 정도 증진 효과를 얻었다. 이를 두고 정부는 소비 진작을 위해 펼친 개소세 인하 정책이 효과를 발휘했다는 자평을 내놓고 있다.

그런데 여기서 반문한다. 지난해 예상보다 늘어난 승용차 9만대는 대체 어디서 생겨난 것일까? 개소세가 떨어졌다고 자동차 구매 계획이 없던 사람이 앞 다퉈 구입했을까? 아니면 별로 필요하지도 않은데 가격 메리트에 빠져 추가 구매를 했을까? 물론 아니다. 정답은 '미래 수요'에 있다. 다시 말해 신차 구입 계획이 있던 소비자들이 세금 인하와 자동차회사의 할인 공세에 매료돼 구입 시기를 당겼다는 뜻이다. 즉, 미래 수요가 앞으로 이동했을 뿐 지속적인 소비 증진으로 해석하는 것은 무리수라는 의미다.

올해 1월 판매는 그 대표적인 증거다. 내수 승용 판매가 10만대로 떨어졌다. 이는 2015년 1월과 비교해도 적은 기록이다. 올해 1분기 구입 예정자가 지난해 4분기로 대거 옮겨 갔으니 전시장은 한산해질 수밖에 없었던 셈이다.

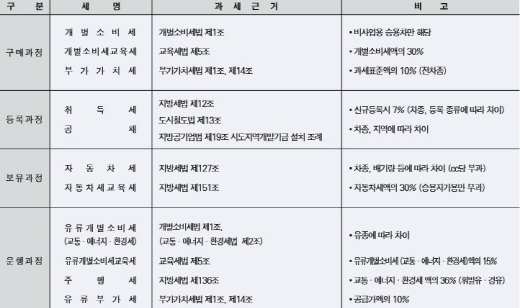

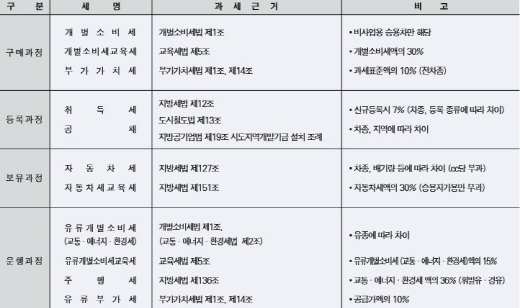

이처럼 자동차 부문에서 세금 인하는 '절대 효과'를 얻는다. 그만큼 세금 비중이 적지 않아서다. 쉽게 떠오르는 세금만 해도 개별소비세, 개별소비세교육세, 부가세, 취득세(교육세 포함) 등이다. 특히 이들 세금은 세율로 연동돼 어느 하나가 낮아지면 이후 부과되는 세금도 함께 줄어들게 된다. 그 중에서도 가장 먼저 붙은 세금이 개별소비세인 만큼 개소세를 낮추면 교육세와 취득세도 덩달아 내려가는 일석삼조 효과가 발생한다. 정부가 지난해 4분기 '개별소비세' 인하를 선택한 배경이기도 하다.

|

그런데 현재 국내 자동차 시장은 포화상태다. 카셰어링 등 새로운 서비스가 등장할 때마다 수요가 조금씩 증가하지만 신흥국처럼 폭발적인 성장은 기대하기 어렵다. 따라서 개소세 인하는 그야말로 단기적인 처방일 뿐 장기적인 소비 진작 대책은 결코 아니다. 그래서 개소세의 영구적 인하를 검토해야 한다. 특히 배기량 1,600㏄ 미만의 개소세는 분명 조정할 필요가 있다. 개별소비세의 태생 자체가 사치품에 부과되는 특별소비세였으니 말이다.

아니나 다를까? 가파르게 떨어진 승용차 판매를 보고 정부가 다시 개소세 인하를 꺼내들었다. 이번에는 3개월이 아니라 오는 6월까지 기간도 늘렸다. 한 마디로 장기 세금 할인에 들어가는 셈이다. 하지만 지난해 말 미래 수요가 앞당겨진 탓에 판매가 다시 반등할 지는 의문이다. 이번 개소세 인하는 하반기 또는 내년 수요를 또 다시 당기는 것에 불과해서다. 그래서 영구적 인하 주장에 더 힘이 실린다.

권용주 선임기자 soo4195@autotimes.co.kr

▶ [칼럼]자동차 부식 통계의 2% 부족한 점

▶ [칼럼]삼성전자 대리점에서 BMW i3를 판다면

▶ [칼럼]자동차 계기판이 컴퓨터 화면인 세상�

관련뉴스