일반적으로 수익자 부담의 원칙은 세금 제도에서 시작됐다. 나랏돈이 지출될 때 이익을 얻는 자가 지원을 얻기 위해 세금을 더 내야 한다는 원칙이다. 한 마디로 수익을 얻으려면 그만큼 비용부담도 지라는 뜻이다.

'수익자 부담 원칙(principle of benefit assessment)'이 자주 거론되는 사례는 도로다. 전액 세금으로 만들어진 국도는 이용 요금이 없지만 고속도로는 도로 건설비를 일부 부담한 한국도로공사에 요금을 내야 한다. 이 돈으로 도로공사는 추가 도로 확장에 나서고, 이용자는 또 다시 사용료를 낸다. 도로공사가 수익을 내기 위해 도로건설 비용을 부담하는 것도 요금이라는 수익을 얻기 위한 '수익자 부담 원칙'이고, 자동차가 고속도로를 이용할 때 요금을 내는 것도 '고속'이라는 혜택을 얻는 만큼 '수익자 부담 원칙'이 적용된다. 이처럼 우리 사회 곳곳에는 언제나 '수익자 부담' 하나의 공정한 사례로 언급된다.

수익자 부담 원칙이 세금체계에서 비롯된 개념이라면 '오염자 부담 원칙(polluter-pays principle)'은 환경 측면에서 발현된 개념이다. 환경자원을 이용할 때 오염을 시키는 경우 오염자가 피해복구 비용을 부담한다는 의미다. 쉽게 보면 환경세, 탄소세 등도 오염자 부담 원칙의 정책적 사례들이다.

이처럼 복잡한 개념을 자동차에 꺼내든 이유는 최근 환경부를 중심으로 벌어지는 미세먼지와 자동차 배출가스 때문이다. 일반적으로 자동차는 사용 연한이 오래될수록 노후화에 따라 배출가스가 많아지기 마련이다. 따라서 시간이 흐를수록 오염도가 높아지니 해당 오염을 제거하거나 방지하려면 오염자 부담 원칙이 적용돼야 한다.

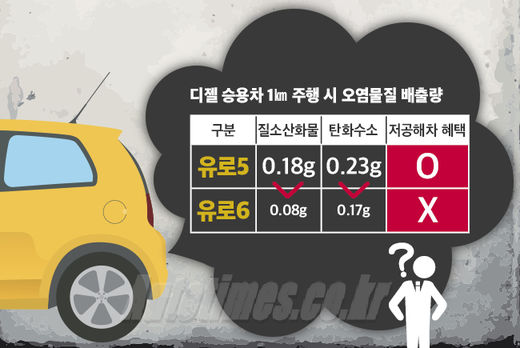

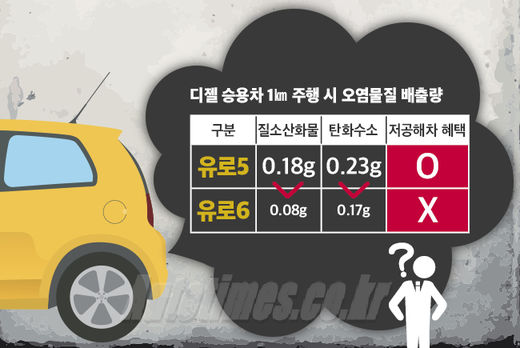

그런데 최근 환경부의 디젤차 배출가스 대책은 정반대다. 유로5보다 배출가스 기준을 크게 강화한 유로6 디젤 승용차는 저공해차가 아닌 반면 유로5 디젤차는 여전히 저공해차여서다. 오염물질 배출은 유로6가 훨씬 적지만 저공해차 혜택은 엉뚱하게 유로5 제품이 받는 셈이다. 원칙을 적용하면 '오염자 부담'이 아니라 '오염자 혜택(?)'으로 볼 수밖에 없다.

수익자 부담 원칙이 세금체계에서 비롯된 개념이라면 '오염자 부담 원칙(polluter-pays principle)'은 환경 측면에서 발현된 개념이다. 환경자원을 이용할 때 오염을 시키는 경우 오염자가 피해복구 비용을 부담한다는 의미다. 쉽게 보면 환경세, 탄소세 등도 오염자 부담 원칙의 정책적 사례들이다.

이처럼 복잡한 개념을 자동차에 꺼내든 이유는 최근 환경부를 중심으로 벌어지는 미세먼지와 자동차 배출가스 때문이다. 일반적으로 자동차는 사용 연한이 오래될수록 노후화에 따라 배출가스가 많아지기 마련이다. 따라서 시간이 흐를수록 오염도가 높아지니 해당 오염을 제거하거나 방지하려면 오염자 부담 원칙이 적용돼야 한다.

그런데 최근 환경부의 디젤차 배출가스 대책은 정반대다. 유로5보다 배출가스 기준을 크게 강화한 유로6 디젤 승용차는 저공해차가 아닌 반면 유로5 디젤차는 여전히 저공해차여서다. 오염물질 배출은 유로6가 훨씬 적지만 저공해차 혜택은 엉뚱하게 유로5 제품이 받는 셈이다. 원칙을 적용하면 '오염자 부담'이 아니라 '오염자 혜택(?)'으로 볼 수밖에 없다.

|

실례로 실험실 기준으로 유로5 디젤 승용차가 1㎞를 주행할 때 내뿜는 질소산화물은 0.18g이며, 탄화수소는 0.23g을 공기 중으로 방출한다. 하지만 유로6 디젤 승용차는 0.08g의 질소산화물과 0.17g의 탄화수소를 배출한다. 둘의 매연 배출량이 같다고 할 때 대기오염을 더 많이 시키는 제품은 당연히 유로5 기준 제품이다. 그리고 유로5는 국내에서 2011년 9월부터 2015년 9월까지 판매됐고, 이후 올해부터는 모두 유로6 기준의 디젤 승용차가 판매된다.

지난해 7월에 발표된 환경부 저공해차 인증 현황에 따르면 이미 단종된 GM대우(현 한국지엠) 윈스톰은 질소산화물 배출량이 0.261g으로 유로6 기준의 0.08g보다 월등히 많지만 여전히 저공해차이며, 0.354g을 배출하는 레인지로버 TDV8 차종도 저공해에 포함된다. 다시 말해 한번 저공해차로 지정되면 공영주차장 이용료 감면 혜택도 지속돼 오염자 부담 원칙이 무너지는 셈이다.

그렇다면 왜 갑자기 이런 일이 벌어진 걸까? 바로 최근의 미세먼지 논란 탓이다. 미세먼지를 줄이기 위해 디젤 승용차의 저공해차 혜택을 없애며 나타난 현상이다. 그렇다고 이미 시행돼 왔던 제도 혜택을 받던 사람의 경우 공영주차장 이용료 감면 등의 혜택을 지울 수 없는, 일종의 '소급 금지 원칙'이 적용돼 그대로 놔둘 수밖에 없다.

이런 이유로 꺼내든 방법이 오래된 경유차를 폐차할 때 세금을 감면해주는 방안이다. 과거 배출기준을 통과했던 경유차가 폐차돼 저공해차 혜택이 없어질뿐더러 새로 경유차를 구입해도 혜택이 없어 배출기준 형평성 논란을 벗어날 수 있어서다. 그런데 미세먼지를 줄이자는 취지의 대책이지만 전문가들은 그보다 '오염자 부담의 원칙' 적용이 우선이라고 말한다. 과거에는 저공해차로 분류돼도 새로 등장한 유로6 기준보다 오염물질을 더 많이 배출하는 만큼 저공해차 혜택은 유지하되 오염자 부담 원칙에 따라 노후 경유차에 환경세를 부과하는 방식이 그것이다. 저공해차 혜택보다 환경세 부담 비중이 높으면 차라리 신차로 바꾸는 게 빨라질 것이라는 뜻이다.

최근 제주도가 내연기관차 이용에 있어 오염자 부담 원칙을 고려하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 친환경 전기차에 인센티브를 주는 것보다 오염도가 높은 내연기관차에 더 많은 부담을 지우는 방식이다. 게다가 오염자 부담 원칙은 노르웨이 오슬로가 자동차에 먼저 시행, 내연기관차를 줄이는 효과를 경험했다. 따라서 디젤 배출가스 대책을 세우려면 굳이 정부 재정을 투입하는 것보다 오염자 부담 원칙을 적용하는 게 현명할 수도 있다. 그것도 노후차일수록 부담을 많이 갖도록 말이다.

안효문 기자 yomun@autotimes.co.kr

▶ [칼럼]폭스바겐의 자발적 판매 중단을 보는 시선

▶ [칼럼]누가 화석연료에 돌을 던질까

관련뉴스