-변화의 과정에서 '하이브리드'는 불가피, 방향성 잡아야

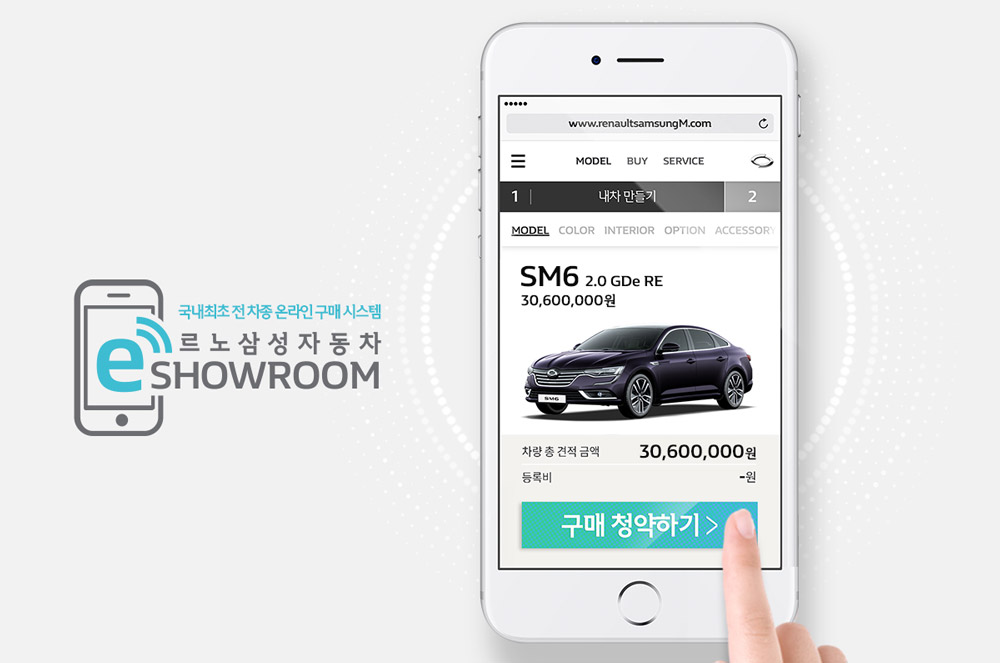

르노삼성이 E-커머스를 확대했다. 특정 차종에 머물던 온라인 계약을 모든 차종으로 넓혔다. 그리고 계약금 결제도 온라인으로 할 수 있도록 했다. 하지만 최종 소비자에게 제품이 건네지는 과정은 사람이 담당한다. 일종의 하이브리드 온라인 판매다. 르노삼성 뿐 아니다. 벤츠 또한 디지털 전략을 세우고 소비자가 온라인으로 구매를 신청하는 판매 전략을 마련 중이며, 포르쉐 또한 전시장을 점차 출고 용도로 활용하는 방안을 강구중이다. 소비자 생활이 점차 온라인으로 깊이 들어가면서 오프라인 영업망이 탄탄한 자동차회사도 전통적 방식만 고집할 수 없게 만드는 셈이다.

|

혼합은 자동차 판매 방식에만 국한된 것도 아니다. 소비자에게 판매되는 자동차 가운데 두 개 이상의 에너지를 사용하는 하이브리드의 비중도 점차 늘고 있다. 특히 그랜저 하이브리드는 올해 누적 판매가 전년 대비 139.8% 증가한 1만4303대에 달한다. 나아가 유럽에서도 하이브리드 인기가 치솟는 중이며, 하이브리드의 주목도가 높지 않은 미국에서도 최근 다양한 차종이 등장하며 관심을 높이는 상황이다.

하이브리드는 '탈 것'에 머물지 않고 에너지에도 변화의 바람을 일으키고 있다. 대표적인 에너지가 'E-디젤'로 알려진 '블루 크루드(Blue Crude)'다. 수소와 이산화탄소를 사용하되 기존 원유와 유통 체계를 공용할 수 있고, 에너지 저장 문제를 손쉽게 해결할 수 있는 데다 친환경이라는 이유에서다. 실제 아우디는 연간 40만ℓ 생산이 가능한 블루 크루드 공장을 2018년 스위스 라우펜부르크에 짓는다. 운명적 한계로 거론되는 디젤 엔진의 경쟁력을 유지할 수 있고, 기존 디젤보다 세탄가가 높아 엔진효율 향상도 가져올 수 있어서다. 비난받는 디젤의 한계 극복 방안을 엔진이 아닌 연료에서 찾는 셈이다. 그래서 일부에선 블루 크루드를 '하이브리드 에너지'로 부르기도 한다.

|

사실 '하이브리드'는 무언가 섞는 것을 의미하지만 산업 사회에선 언제나 등장했던 변화의 과정이다. 장기적 미래를 내다볼 때 하이브리드 시대는 나타날 수밖에 없고, 기업이든 개인이든 이를 어떻게 받아들일 것인가의 문제만 남는다. 이를 두고 빨리 적응하면 '혁신', 뒤늦게 바꾸면 '대응 부재'로 낙인 찍히기 일쑤다.

하지만 무조건 빨리 변하는 게 상책은 아니다. 방도가 있다면 변화의 폭을 크게 가져갈 수 있어서다. 토요타가 하이브리드를 내세울 때 '하이브리드의 궁극은 전기'라는 점을 들어 처음부터 배터리 전기차로 시작한 곳이 적지 않은 이유다. 그래서 중요한 것은 속도가 아니라 정확한 방향성이다. 어느 쪽을 바라보고 갈 것이냐의 고민이 필요하다.

이런 측면에서 한국도 이제 자동차와 연관된 산업의 방향성을 재정비할 때다. 자동차를 그저 '이동 수단'으로 바라보는 시각에서 벗어나야 한다는 뜻이다. 자동차가 전력을 옮기는 수단이 되고, 다양한 에너지가 하이브리드로 등장하며, 맞춤형 이동 수단이 득세하는 시대에 여전히 '교통'과 '산업' 그리고 '환경'에만 한정된 정책적 시선은 우리 스스로 발목 잡는 형국이니 말이다. 바야흐로 정책도 하이브리드 시대가 도래했는데, 제도를 만드는 사람은 여전히 하이브리드 이전에 머물고 있는 게 답답할 따름이다.

권용주 편집장 soo4195@autotimes.co.kr

▶ [하이빔]트럼프 대통령의 자동차 생각

▶ [하이빔]SUV 맞아? 맞는 것 같은데 아니라면

▶ [하이빔]전기차 충전소는 주차장이 아니다

▶ [하이빔]그 많던 중형 세단은 어디로 갔을까

▶ [하이빔]일본이 자동차 위기를 타개하는 법

관련뉴스