서울 송파구에 거주하는 K씨(69)는 지난해 말 10년 가까이 경비원으로 일해온 아파트에서 해고됐다. 최저임금 상승으로 아파트 관리사무소에서 경비원 수를 줄인 데 따른 것이다. 이후 아파트 경비원 일자리가 날 때마다 응모했지만 일을 구하지 못했다. 혹시나 도움이 될까 자비 14만원을 들여 경비원 교육을 받고 이수증도 받았지만 소용이 없었다. 더 젊은 노인들에게 밀렸다. 결국 지역 노인복지관의 문을 두드렸을 때 그에게 돌아온 일자리는 월 27만원의 ‘노인일자리 사업’이었다. 하루 2시간씩 월 10회 횡단보도에서 교통안전 캠페인을 하는 아르바이트다. K씨는 “경비원 일을 할 때와 비교하면 수입이 반의 반도 안 된다”며 “언론에서는 노인일자리가 늘었다고 하지만 다 이런 것뿐이고 진짜 일자리는 구할 수 없다”고 토로했다.

민간 일자리 공백을 ‘노인 알바’로

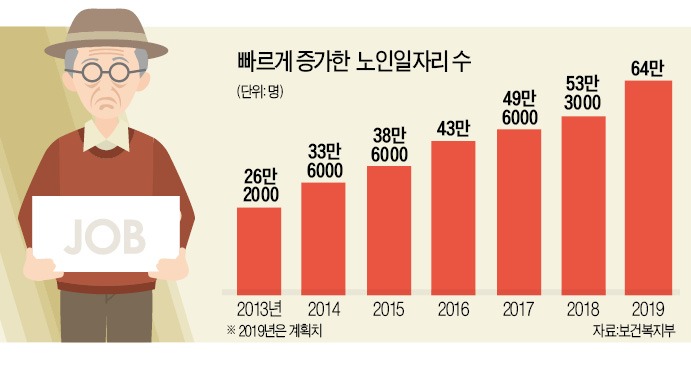

정부가 세금을 투입해 만든 직접 일자리의 대다수는 K씨와 같은 65세 이상 노인을 대상으로 한 보건복지부의 노인일자리 사업이다. 노무현 정부 시절인 2004년 3만5000개로 출발한 것이 올해는 64만 개에 이른다. 현 정부는 2021년 80만 개까지 확대할 계획이다. 하지만 이 중 70~75%는 하루 2~3시간을 일하고 월 27만원을 받는 ‘공익활동형’이다. 교통안전지킴이, 경로당 중식 및 청소도우미, 공공자전거 대여소 관리 등의 일이다. 공공기관에 입점한 카페에서 일하거나 아파트택배 등의 ‘시장형’은 좀 더 수입이 많지만 월 70만원 이상을 받기 힘들다.

노인일자리 사업을 담당하는 사회복지사들은 최저임금 상승 여파로 민간 부문에서 일을 구하기 힘들어진 노인들이 노인일자리로 대거 넘어왔다고 설명했다. 한 사회복지사는 “노인분들이 주로 일하던 경비와 청소, 주차관리 등은 최저임금 상승 이후 가능하면 젊은 사람을 쓰려 한다”며 “‘노인일자리가 많아졌다는데 왜 나는 취업이 안 되느냐’고 할 때마다 가슴이 아프다”고 전했다. 지난 13일 국회 예산정책처가 발간한 ‘고용안전망 확충사업 분석’에 따르면 노인일자리 사업에 참여하지 않은 노인 중 68.7%가 민간 부문에 취업하고 싶다고 답했다. 하지만 노인일자리 중 민간 분야 비중은 2016년 23%에서 지난해 16%로 감소했다.

정부가 제시한 할당 목표에 맞추는 식으로 사업이 이뤄지다 보니 현장에서는 갖가지 아우성이 나온다. 서울 중랑구의 한 사회복지사는 “마른 수건을 쥐어짜고 있는 상황”이라며 “어디든 보내는 것에 집중하다 보니 감독은 엄두도 못 낸다”고 했다. 노인 도우미, 장애인 도우미 등의 항목이 생겼지만 실제 제대로 활동하고 있는지는 알기 어렵다. “서로 말을 맞추고 활동하지 않고 돈만 타가는 사례도 많다”는 전언이다.

“80만 개까지 늘린다는데…”

노인일자리가 2016년 43만 개에서 3년 새 21만 개 급증하면서 일부 지역에선 노인을 구하지 못하는 사례도 생겨나고 있다. 서울 송파노인복지관은 할당된 노인일자리 중 17개가 비어 있다. 송파노인복지관 관계자는 “2017년부터 매년 20% 할당량이 늘어나면서 올해부터 빈자리가 생겼다”며 “내년에도 늘어날 텐데 어떻게 채울지 걱정”이라고 전했다.

이런 가운데 복지부는 2021년까지 노인일자리를 80만 개로 늘리겠다는 목표를 세웠다. 문재인 대통령이 대선 공약으로 ‘노인일자리 80만 개’를 내세운 데 따른 것이다. 하지만 목표치가 80만 개가 돼야 할 근거는 제시하지 못하고 있다. 한 국책연구기관 관계자는 “노인일자리 목표치의 이론적 근거를 지금 만들고 있다”고 털어놨다. 연간 1조원 이상이 투입되는데도 불구하고 노인일자리를 늘리겠다는 대전제만 있을 뿐 목표와 실행 방식의 근거는 갖추지 못한 것이다.

정부가 일자리 숫자 늘리기에 급급할 것이 아니라 내실화에 신경쓸 때라는 지적도 나온다. 국회 보건복지위원회 소속 김승희 자유한국당 의원은 “노인일자리 규모만 신경 쓸 게 아니라 효과적으로 집행될 수 있는 전달체계에도 투자가 필요한 때”라며 “일자리 발굴과 알선을 일선 복지관에만 맡길 것이 아니라 민간 기업도 참여하도록 해야 한다”고 말했다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com

관련뉴스