조 후보자의 딸 사태를 계기로 한국 사회에 만연해 있는 ‘짬짜미 인턴’ 관행을 개선해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 별다른 문제의식 없이 행해지던 ‘논문 품앗이’와 ‘스펙 품앗이’를 엄중히 받아들여야 한다는 얘기다. 대학 내에서도 땅에 떨어진 교수들의 윤리의식을 다잡아야 한다는 자성의 목소리가 나오고 있다.

“논문 품앗이는 공공연한 비밀”

“논문 품앗이는 공공연한 비밀”부모의 인맥을 타고 고교생 신분으로 알음알음 인턴 경력을 쌓거나 논문에 이름을 올리는 행태는 2007년 입학사정관제도(현 학생부종합전형)가 도입되면서 시작됐다. 잠재력 있는 학생을 뽑겠다는 본래 취지와 달리 해당 제도는 ‘스펙 경연’으로 전락했다.

경기도의 한 외국어고를 졸업하고 조씨와 비슷한 시기에 입시를 치른 노모씨(27)는 “의대나 과학기술특성화대학에 진학하기 위해 방학 때 교수인 부모의 도움으로 논문을 쓰는 친구들이 종종 있었다”며 “학생부에 기록을 남기기 위해 짬짜미 인턴이나 논문 품앗이가 이뤄진다는 것은 공공연한 비밀”이라고 말했다.

의대생들이 모이는 익명 게시판에는 조씨처럼 의학전문대학원 입시제도의 허점을 파고들어 입학한 사례를 색출해야 한다는 여론이 들끓고 있다. “의전원에는 입학 과정에 의심이 드는 ‘로열(사회특권층 자제)’이 한둘이 아니다” “의전원 입학생의 입시 자료를 전수조사해야 한다” 등의 내용을 담은 글이 연일 올라오고 있다.

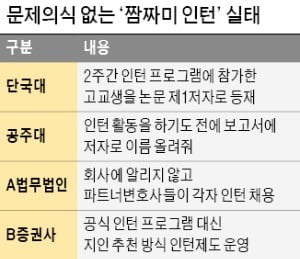

전문가들은 당시에는 ‘연구윤리’라는 개념 자체가 희미해 별다른 문제의식 없이 논문 품앗이가 이뤄졌을 것이라고 분석했다. 고교생 신분으로 2주간 인턴에 참여한 조씨를 논문의 제1저자로 올린 장모 단국대 의대 교수는 “조씨가 외국 대학에 진학한다고 해 선의로 도와줬다”고 해명했다. 조씨가 인턴 활동을 하기도 전에 제3저자로 보고서에 이름을 먼저 올려줬다는 의혹을 받는 김모 공주대 교수도 “학술 발표대회는 도움을 준 사람들의 이름을 다 넣는 것”이라고 설명했다.

경력만 쌓고 나가는 ‘관광 인턴’

경력만 쌓고 나가는 ‘관광 인턴’대입에 논문 품앗이가 있다면 취업시장에서는 스펙 품앗이가 공공연하게 이뤄지고 있다는 얘기도 나온다. 모 대형 증권사에는 여름과 겨울방학 시기가 되면 인턴 직함을 단 이가 하나둘 들어온다. 공식적으로 대학생 인턴 프로그램이 있는 것은 아니다. 지인 소개를 받아 알음알음 들어온 이들이다. 회사 내에서 이런 경로로 들어와 경력을 쌓고 나가는 이들은 ‘관광 인턴’으로 불린다.

한두 달의 짧은 경력은 각종 수사어구와 함께 취업준비생의 자기소개서에 녹아든다. 서울의 한 사립대를 졸업하고 금융업계에 종사하는 김모씨(29)는 “지인 소개로 잠깐 일했던 경력을 인턴으로 기록하거나 자기소개서를 통해 간접적으로 알리는 이가 상당수”라고 말했다. 구정우 성균관대 사회학과 교수는 “반칙을 당연하게 여기고, 특권으로 생각했던 교수 등 사회지도층은 이번 사태를 계기로 통렬히 반성하고 제도 개선에 앞장서야 한다”고 지적했다.

박종관/박종서 기자 pjk@hankyung.com

관련뉴스