여의도에는 박 소장처럼 ‘고생하고 또 고생하는’ 90년대 학번이 수두룩하다. 내년 총선에 도전하고 있는 박 소장은 “30~40대 정치지망생들은 언제까지 눈물 젖은 빵을 먹어야 할지 모르겠다”고 토로했다.

세대교체 사라진 여의도

정치권뿐만이 아니다. 문재인 정부에서 주류로 부상한 노동계와 시민단체에서도 586세대가 헤게모니를 장악하고 있다. 10년 전부터 이들이 전면에 나서면서 세대교체란 말이 사라졌다. 정치권에서 ‘40대 기수론’은 사라진 지 오래다. 40대 기수론은 김영삼·김대중 후보가 1971년 대통령선거를 앞두고 일으킨 정치 태풍에서 시작됐다. 이후 1990년대 말엔 임종석 전 청와대 비서실장과 더불어민주당의 이인영 원내대표, 우상호 의원, 강기정 청와대 정무수석 등 운동권 출신 정치인들이 30·40대 기수론을 이끌었다. 보수 진영에선 남경필 전 경기지사와 원희룡 제주지사, 정병국 의원으로 대표되는 ‘남원정’도 나왔다. 바른미래당 하태경 의원도 운동권 출신이다. 하지만 그 후 ‘새 피 수혈’은 자취를 감췄다.

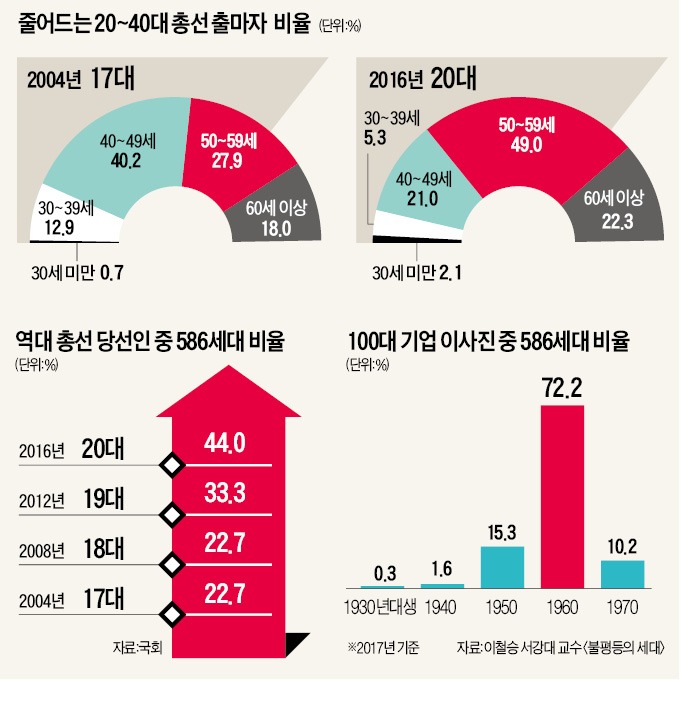

2004년 총선에서 30~49세 출마자 비중은 53.1%였으나 2016년 총선에서 그 비율이 26.3%로 줄었다. 30대 당선인 수 역시 2004년 23명으로 정점을 찍고 386세대 대부분이 40대에 진입한 2008년 총선에선 7명으로 확 감소했다. 정치인 사이에서 인기를 끌고 있는 책 <386 세대유감>에선 이런 현상에 대해 “30대부터 정치, 경제 전 분야에서 주목받은 586세대가 30년째 기득권의 지위를 이어가고 있다”고 꼬집었다.

공무원 사회에서도 586세대의 영향력은 막강하다. 문재인 정부의 18개 부처에서 장관은커녕 차관을 포함(총 41명)해도 40대는 한 명도 없다. 역사상 처음이다. 18개 부처 장관의 평균 나이는 59.9세로, 노무현 정부 초대 내각 평균 52.2세를 훌쩍 넘었다. 내년 총선 불출마를 선언한 이철희 민주당 의원은 “2030세대의 능력이 부족해서가 아니다. 일단 기회를 주고, 이들의 세력화를 돕는다면 충분히 성과를 낼 수 있는 세대”라고 말했다.

노동계·시민단체도 586 장기집권

시민단체와 노동계도 586세대가 평정했다는 지적이 나온다. 김상조 청와대 경제정책실장, 조국 전 법무부 장관, 김기식 전 금융감독원장 등 현 정부 핵심 인사들을 배출한 참여연대가 대표적이다. 1989년 출범해 국내 최초의 ‘매머드급 시민단체’로 성장한 경제정의실천시민연합(경실련)도 586세대가 관직으로 향하는 등용문이란 평가다. 하승창 전 청와대 사회혁신수석은 경실련에서 정책국장과 조직국장을 거친 ‘터줏대감’이었다.

노동계도 예외가 아니다. 김명환 전국민주노동조합총연맹 위원장은 1965년생이다. 성균관대를 중퇴하고 철도청에 입사해 철도노조 위원장을 지내다 2017년 민주노총 위원장에 당선됐다. 민주노총은 2010년 이후 10년 동안 586세대가 위원장 자리를 지키고 있다. 김주영 한국노동조합총연맹 위원장(1961년생)도 586세대로 구분된다. 이철승 서강대 사회학과 교수는 “586세대는 민주화운동을 거치면서 똘똘 뭉쳤고 네트워크가 다른 세대보다 더 조밀하고 탄탄하다”며 “우리 사회 주류 및 기득권 세력의 연결고리가 그만큼 강력하다”고 분석했다.

김우섭/김소현/김순신 기자 duter@hankyung.com

관련뉴스