지난 8월 생활물류서비스산업발전법안이 국회에 제출되자 택배업계가 술렁였다. 국토교통부의 공감하에 박홍근 더불어민주당 의원이 대표 발의했다. 오토바이, 드론 등 새로운 형태의 택배 서비스 산업을 진흥하기 위해 마련됐다는 정부 설명과 달리 업계는 우수업체인증제 등의 ‘규제 요소’가 숨어 있다고 지적했다.

업계 관계자는 “스타트업(신생 벤처기업) 입장에선 사업보다 인증에 매달릴 것”이라며 “경쟁을 통해 소비자가 우수업체를 선택하도록 해야지 정부가 인증하겠다고 나서는 건 말이 안 된다”고 우려했다.

국회가 산업 진흥이라는 명분으로 규제를 양산하고 있다는 비판이 나온다. 16일 한국경제신문이 국회 의안정보시스템을 분석한 결과 20대 국회에서 특정 산업의 진흥이나 발전, 육성에 관한 법률 제정안이 발의된 건 47건이다. 19대 국회(32건)와 비교하면 46.8%(15건)나 늘었다. 이 중 물산업진흥법 등 12건이 국회를 통과했다.

국회가 산업 진흥이라는 명분으로 규제를 양산하고 있다는 비판이 나온다. 16일 한국경제신문이 국회 의안정보시스템을 분석한 결과 20대 국회에서 특정 산업의 진흥이나 발전, 육성에 관한 법률 제정안이 발의된 건 47건이다. 19대 국회(32건)와 비교하면 46.8%(15건)나 늘었다. 이 중 물산업진흥법 등 12건이 국회를 통과했다.산업계는 정부 주도의 산업 진흥은 더 이상 유효하지 않다고 목소리를 높이고 있다. 정부 개입보다는 민간이 산업 생태계를 조성하도록 해야 한다는 주장이다.

안건준 벤처기업협회 회장은 “진흥법이 증가하면 정부의 감독이 늘어날 수밖에 없다”며 “결국 진흥이 규제가 되는 악순환에 빠지게 된다”고 지적했다. 혁신벤처단체협의회는 “진흥법이 진입장벽으로 작용하면서 시장을 왜곡하고 있다”며 진흥법 일괄 폐기를 촉구했다.<hr style="display:block !important; margin:25px 0; border:1px solid #c3c3c3" />AI·블록체인 등 신산업마다 진흥법

"유통·게임처럼 발목 잡나"

2015년 제정된 3차원(3D)프린팅산업진흥법은 3D 프린팅 산업의 육성과 지원을 위해 마련됐다. 하지만 불과 4년 만에 정부는 이 법의 개정을 추진하고 있다. 사업자 신고 의무와 미신고 시 영업폐쇄조치 등이 사업자에게 지나친 부담으로 작용해서다. 또 현행 안전의무교육 기준 역시 과도한 규제로 작동한다는 비판이 제기됐다. 정부는 부랴부랴 지난달 29일 경영에 대한 규제를 완화하고 과태료 상한액을 낮추는 등의 내용을 담은 개정안을 국회에 제출했다.

‘진흥의 탈’을 쓴 규제법

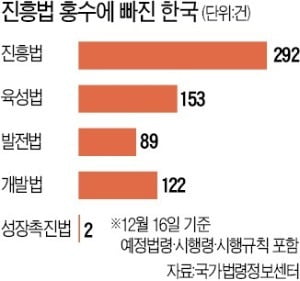

산업계에서 국회의 진흥법 남발을 우려하는 건 이처럼 진흥법이 애초 목적과 달리 ‘규제 괴물’로 변질되고 있기 때문이다. 16일 국가법령센터에 따르면 현재 진흥, 발전, 지원 등을 규정한 법은 569건(시행령 등 포함)에 이른다. 이 가운데 많은 법이 규제화됐다는 게 산업계의 시각이다.

대표적인 법이 유통산업발전법이다. 1996년 제정된 이 법의 목적은 ‘유통산업의 효율적인 진흥과 균형 있는 발전’이다. 당시에는 대규모 점포 허가제를 등록제로 전환하고 직영 비율, 시설설치 의무 폐지 등 각종 행정규제를 완화하기 위해 제정됐다. 하지만 이제는 유통 시장의 규제법으로 통하고 있다. 대형마트 영업시간 제한, 강제 휴무일, 기업형 슈퍼마켓(SSM) 출점 제한 등이 이 법에 근거해 생긴 규제다.

진흥법이 일단 하나 생기면 규제가 줄줄이 늘어나는 경우도 태반이다. 최근 국회에서는 게임산업을 규제하는 내용의 게임산업진흥법 개정안이 잇달아 발의됐다. 민경욱 의원은 게임 광고를 사전 심의하는 내용의 개정안을 제출했다. 김경진 의원안은 모든 게임에 결제 한도를 도입하는 내용을 핵심으로 한다. 이에 대해 임재주 국회 문화체육관광위원회 수석전문위원은 검토보고서에서 “합리적 근거 없이 PC와 온라인 게임만 규제하는 결과가 초래돼 형평성 문제가 발생한다”고 지적했다. 특히 “게임물 이용자가 자신의 만족도에 따라 다양한 수준의 비용을 지출할 권리가 있는데 이를 획일적으로 규제하는 건 소비자의 자기 결정권을 저해할 수 있다”고 덧붙였다.

지역 민원에 진흥법 난립

지역 민원에 진흥법 난립상황이 이런데도 국회의 진흥법 발의 건수는 급격히 늘어나고 있다. 16대 국회에서 5건에 불과하던 산업진흥 관련 법안 발의 건수는 17대에서 20건으로 급증했다. 18대(29건)와 19대(32건)에서도 꾸준히 늘다가 20대 국회 들어 47건으로 대폭 증가했다.

지역구 민원을 해결하기 위해 진흥법을 발의하는 의원도 있다. 해조류산업 육성법을 발의한 윤영일 의원은 전남 해남완도진도가 지역구다. 버섯산업진흥법(손금주·전남 화순나주), 화훼산업진흥법(정재호·경기 고양시을), 약용작물산업 발전법(김종회·전북 김제부안) 등도 지역 민원성 진흥법으로 꼽히고 있다. 개별 의원들은 향토산업을 활성화한다는 ‘선의의 취지’로 발의했다고 강조했지만 지역 표심을 자극하기 위한 의도라는 게 정치권의 지배적인 해석이다. 지역민원 해결 차원에서 이뤄지는 ‘묻지마 발의’가 시장생태계를 교란하고 있다는 게 전문가들의 지적이다.

“관 주도로는 안 된다”

근본적으로는 관(官) 주도의 산업 진흥이 가능하다는 국회와 정부의 시각이 바뀌어야 한다는 지적이 나온다. 아직 산업이 성숙하지 않은 상황에서 섣불리 법을 제정하면 산업 발전 속도를 법이 따라가지 못해 기업들이 사업 기회를 놓칠 우려가 있다는 주장이다. 국회에는 인공지능산업진흥법, 블록체인산업진흥법, 빅데이터산업진흥법처럼 미래 유망 산업을 육성하겠다는 목표의 진흥법이 발의돼 있다.

일각에서는 진흥법이 특정 부처의 ‘깃발꽂기’ 수단으로 악용되고 있다고 비판한다. 특정 산업을 지원하는 근거법이 마련돼야 부처가 예산 및 정책을 확보할 수 있기 때문이다. 또 진흥법을 통해 부처의 ‘자리 늘리기’도 가능하다. 예컨대 인공지능산업진흥법에는 인공지능산업협회 설립 근거까지 마련돼 있다. 구태언 법무법인 린 변호사(테크앤로 부문장)는 “민간기업이 인공위성을 띄우는 시대에 정부가 육성한다고 세계적인 기업이 나오겠느냐”며 “4차 산업혁명 관련 진흥법을 제정했다가는 유통이나 게임산업 꼴이 날 수도 있다”고 꼬집었다.

조미현/성상훈 기자 mwise@hankyung.com

관련뉴스