신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 개강을 앞둔 대학들에 ‘빨간불’이 켜졌다. 방학을 맞아 고향에 돌아갔던 중국인 유학생들이 하나둘 한국으로 돌아오면서다. 교육부는 한국에 들어온 중국인 유학생을 기숙사에 분리 수용하고, 하루에 한 번씩 건강상태를 확인하라고 지시했지만 대학들은 사실상 ‘반포기’ 상태다. 기숙사 수용 공간도 부족하고, 중국인 유학생이 대학의 지시를 거부해도 아무런 조치를 취할 수 없기 때문이다.

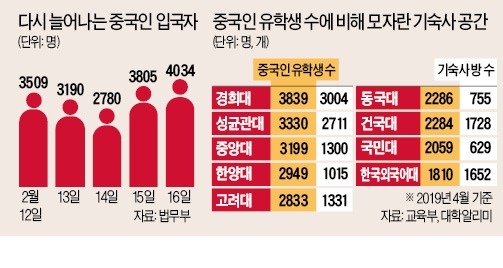

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 개강을 앞둔 대학들에 ‘빨간불’이 켜졌다. 방학을 맞아 고향에 돌아갔던 중국인 유학생들이 하나둘 한국으로 돌아오면서다. 교육부는 한국에 들어온 중국인 유학생을 기숙사에 분리 수용하고, 하루에 한 번씩 건강상태를 확인하라고 지시했지만 대학들은 사실상 ‘반포기’ 상태다. 기숙사 수용 공간도 부족하고, 중국인 유학생이 대학의 지시를 거부해도 아무런 조치를 취할 수 없기 때문이다.19일 법무부에 따르면 한국으로 입국한 중국인 수는 지난 14일 기준 2780명으로 최근 한 달 새 최저 인원을 기록한 뒤 15일 3805명, 16일 4034명으로 다시 늘어나고 있다. 전문가들은 개강을 앞둔 중국인 유학생의 귀국이 중국인 입국자 수 증가로 이어진 것으로 보고 있다. 교육부에 따르면 지난해 12월 1일부터 지난 14일까지 한국에 들어온 중국인 유학생은 1만9022명이다. 지난해 4월 기준 중국인 유학생이 7만1067명인 점을 감안할 때 앞으로 5만여 명의 중국인 유학생이 추가 입국할 것으로 예상된다.

대학들은 한국으로 들어오는 중국인 유학생 관리에 최선을 다하고 있지만 현실은 녹록지 않다. 우선 유학생을 분리 수용할 공간이 절대적으로 부족하다. 교육부는 중국인 유학생을 대학 기숙사에 ‘1인 1실’ 배정을 원칙으로 분리 수용할 것을 지시했지만 중국인 유학생 수에 비해 기숙사 공간은 턱없이 모자라다.

지난해 4월 기준 경희대와 성균관대, 중앙대 등 중국인 유학생이 많은 상위 10개 대학의 전체 중국인 유학생 수는 2만6361명에 달하지만 이들 대학의 기숙사 방 수는 1만4125개에 불과한 것으로 나타났다. 다른 지역에서 온 한국 학생들도 기숙사를 이용해야 한다는 점까지 감안하면 기숙사 수용 공간은 더욱 부족할 수밖에 없다.

중국인 유학생을 관리할 인원도 부족하다. 서울의 한 사립대 관계자는 “교육부가 유학생 전담 조직을 구성하고, 감염증 대응 담당자를 지정해 하루에 한 번 이상 유학생의 건강상태를 관리하라고 지시했지만 이는 현실을 모르는 소리”라고 지적했다. 이 관계자는 “중국인 유학생과 소통이 가능한 직원을 당장 추가 채용하기도 어렵고, 유학생이 전화를 피하면 더 이상 대응할 방법도 없다”며 “교육부는 모든 책임을 대학들에 떠밀려고만 하고 있다”고 비판했다.

중국인 유학생 기숙사 수용을 둘러싸고 대학과 한국 학생 사이에 갈등도 빚어지고 있다. 연세대와 중앙대, 한양대 등이 중국인 유학생을 수용하기 위해 방학 기간에도 기숙사에 잔류하고 있는 한국 학생들에게 퇴소를 요청하자 학생들이 반발했다. 이들 대학은 결국 타당한 사유가 있을 경우 기숙사 잔류를 허락하는 쪽으로 방향을 틀었다.

캠퍼스 인근 원룸 등 기숙사 외부에 거주하는 중국인 유학생들은 사실상 통제가 불가능한 상황이다. 이들은 입국 후 14일간 등교할 수 없지만, 집 밖으로 나가 개인적으로 거리를 활보하는 것을 대학이나 정부가 막을 수는 없다.

박종관/이인혁/노유정 기자 pjk@hankyung.com

관련뉴스