‘1강 2중’ 균형 이룬 3사

통신업체들이 케이블TV 회사를 인수하는 데 가장 큰 장벽은 경쟁사들의 견제다. LG유플러스와 SK브로드밴드가 지난해 케이블TV업체를 인수할 때도 이 같은 점이 부각됐다.

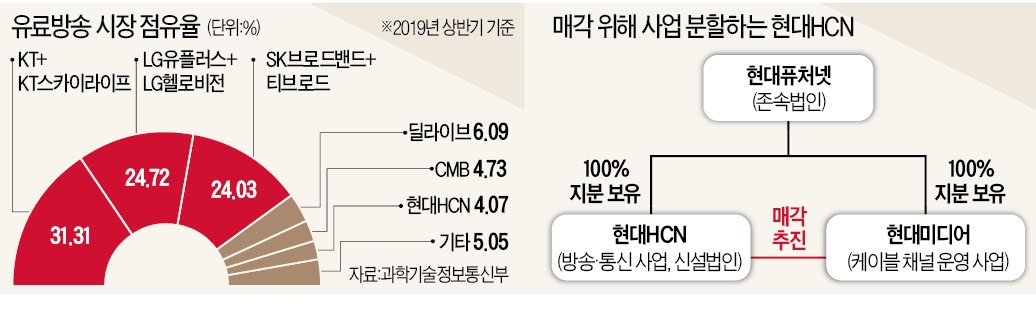

현재 업계 1위인 KT(KT스카이라이프 포함)의 점유율은 31.31%에 이른다. LG유플러스와 SK브로드밴드는 각각 24.72%, 24.03%로 비슷한 점유율을 기록하고 있다. 2, 3위 회사가 딜라이브(6.09%)나 CMB(4.73%), 현대HCN(4.07%) 가운데 하나를 인수할 경우 KT를 턱밑까지 추격하게 된다. 반면 KT가 인수에 성공한다면 격차를 더 벌릴 수 있다. 통신사로선 인수를 성사시키는 것도 중요하지만 다른 회사들의 인수를 저지하는 것도 신경 써야 하는 셈이다. 한 통신사 관계자는 “정부는 케이블TV의 경쟁력이 떨어진 현재 시장 상황을 재편해야 한다는 의지를 갖고 가급적 M&A가 성사되도록 통신사에 힘을 실어주는 분위기”라며 “반면 경쟁사들이 규제 이슈를 제기하며 훼방을 놓을 가능성이 크다”고 말했다.

실제로 2015~2016년 SK텔레콤이 CJ헬로 인수를 추진할 당시 LG유플러스는 “SK텔레콤이 알뜰폰 1위 사업자인 CJ헬로를 인수할 경우 유료방송 시장과 이동통신 시장 모두 침체될 것”이라고 반대했다. 공정거래위원회는 당시 M&A 불허 결정을 내렸다. 3년 뒤 반대로 LG유플러스가 CJ헬로 인수에 나서자 이번에는 SK텔레콤이 알뜰폰 분리 매각을 요구하는 등 공세를 펴기도 했다. 2018년 6월 합산규제(유료방송 시장 합산 점유율이 3분의 1을 넘지 못하도록 한 제도)가 폐지된 뒤에도 KT가 인수전에 뛰어든다는 소식이 들릴 때마다 “합산규제를 재도입해야 한다”는 의견이 제기된 것도 같은 맥락이다. 통신업계 관계자는 “3사 가운데 누가 M&A에 나서더라도 경쟁사의 반대 논리에 어려움을 겪을 것”이라고 내다봤다.

통신업체 “시간은 우리편”

시간이 지날수록 M&A에 유리한 환경이 조성되는 것도 통신사들이 뒷짐을 지는 이유다. 케이블TV 가입자가 날로 줄어들고 있어 이들 기업의 가치가 떨어질 가능성이 높기 때문이다.

케이블TV 전체 가입자 수는 작년 1월 1377만 가구에서 6월 1367만 가구로 떨어졌다. 케이블TV 가입자는 2009년 정점을 찍은 뒤로 꾸준히 하향곡선을 그리고 있다. 반면 IPTV는 상승세를 이어가며 2017년 11월 처음으로 케이블TV 가입자를 뛰어넘었다.

한 통신업계 관계자는 “케이블TV 가입자들이 IPTV로 옮기는 사례가 많아 ‘시간은 우리편’이란 인식이 있는 게 사실”이라고 설명했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 신규 사업 확장이 어려운 것도 요인으로 꼽힌다. 한 통신사 관계자는 “재택근무가 이어지면서 기존 업무는 문제없이 할 수 있지만 새로운 일을 하는 게 쉽지 않다”고 토로했다.

이승우 기자 leeswoo@hankyung.com

관련뉴스