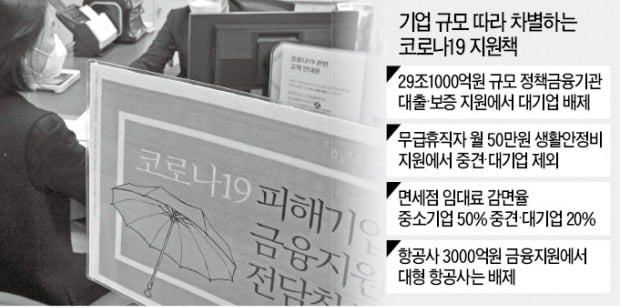

그럼에도 대기업은 금융·고용·재정 등 정부의 코로나19 관련 지원 정책 전반에서 배제되고 있다. 이 과정에서 대기업에 다니고 있다는 이유로 항공사 등의 근로자들은 무급휴직 지원을 받지 못하는 등 피해를 보고 있다는 지적이 나온다. 피해만 입증되면 기업 규모와 상관없이 지원하는 선진국들과 대비된다.

고용 규모 큰 대기업은 외면

기업들이 코로나19 대책의 가장 큰 문제로 지적하는 부분은 근로자마저 대기업·중견기업을 차별한다는 점이다. 무급휴직자 지원이 대표적이다. 정부는 이달부터 무급휴직자 10만 명에게 한 달 50만원의 생활 안정비를 2개월간 지급하는 정책을 시행 중이다. 하지만 대기업과 중견기업 근로자는 이 지원을 받지 못한다. 사업 시행 주체인 광역자치단체가 5~100인 이상 기업은 지원에서 배제하고 있어서다.

대한항공 관계자는 “현재 540여 명의 승무원과 조종사가 무급휴직 중”이라며 “소득이 없어진 절박한 근로자조차 대기업 소속이라고 지원을 못 한다니 너무한 것 아니냐”고 말했다.

유급휴직자 지원에도 차별이 있다. 중소기업은 휴직수당의 90%까지 정부가 지원하는 반면 대기업은 이 비율이 67%에 그친다.

경제계 한 관계자는 “홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 최근 코로나발(發) 실업을 최소화하는 것이 중요하다고 했는데 고용 규모가 큰 대기업은 외면하니 모순”이라고 지적했다.

위기 업종마저 대기업 차별

항공·면세점·여행 등 위기 업종 지원에서도 정부는 ‘대기업 칸막이’를 치고 있다. 이들 업종은 고객이 90% 이상 급감해 ‘매출 절벽’이 현실화했다. 항공산업은 3000억원 규모의 유동성 지원책이 나왔지만 저비용항공사(LCC)만 혜택을 봤다. LCC인 이스타항공조차 지원 대상에서 빠졌다. 모회사인 제주항공이 책임지면 된다는 이유에서다. 자금난을 견디지 못한 이스타항공은 최근 전 직원의 20%를 구조조정하기로 했다.

면세점의 경우 정부는 지난달 발표한 공항 임대료 감면 지원에서 대기업·중견기업을 쏙 빼놨다. 불만이 커지자 지난 1일 대기업·중견기업도 포함시켰으나 감면율은 20%에 그친다. 중소기업은 50%다. 면세점업계 관계자는 “인천공항 월 매출이 400억원 정도로 줄었는데 임차료는 약 800억원”이라며 “20% 감면받아 봐야 여전히 적자”라고 호소했다.

금융 지원도 마찬가지다. 정부가 지난달 24일 발표한 ‘금융시장 안정화 방안’에는 29조1000억원 규모로 정책금융기관 자금을 지원하겠다는 내용이 담겼다. 이 역시 중소·중견기업으로 대상을 한정했다. ‘필요 시 대기업도 지원한다’는 단서를 붙였지만 정부는 “아직 필요하지 않다”는 말만 반복하고 있다.

한국과 달리 해외 국가들은 코로나19 대응책에 기업 규모에 따른 차별이 거의 없다. 영국은 경영난에 시달리는 기업은 규모에 상관없이 휴업수당 80%를 정부가 지원한다. 미국은 최근 확정한 2조2000억달러 규모 경기 부양책에서 대기업을 포함한 일반 기업 금융 지원에 5000억달러를 책정했다. 중소기업에 배정한 3500억달러보다 많다.

항공산업은 미국, 독일, 프랑스 등 대다수 국가가 대기업 국적항공사를 지키기 위해 막대한 규모의 재정·금융 지원을 시행 중이다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com

관련뉴스