한미약품이 제약업계에 처음 기술수출로 이름을 올린 것은 2011년 12월이다. 미국 바이오기업 아테넥스는 한미약품이 개발한 약물전달기술 ‘오라스커버리’를 4244만달러(약 520억7000만원)에 도입했다. 이를 활용한 유방암 치료제는 임상 3상을 마치고 제품 허가 절차를 앞두고 있다. 이듬해인 2012년에는 스펙트럼에 호중구감소증 치료제인 에플라페그라스팀(제품명 롤론티스)을 수출했다. 2015년 스펙트럼은 다시 한미약품의 폐암 치료제 포지오티닙을 도입했다. 임상 2상 시험을 진행하는 등 제품 개발 절차는 순항 중이다.

한미약품이 제약업계에 처음 기술수출로 이름을 올린 것은 2011년 12월이다. 미국 바이오기업 아테넥스는 한미약품이 개발한 약물전달기술 ‘오라스커버리’를 4244만달러(약 520억7000만원)에 도입했다. 이를 활용한 유방암 치료제는 임상 3상을 마치고 제품 허가 절차를 앞두고 있다. 이듬해인 2012년에는 스펙트럼에 호중구감소증 치료제인 에플라페그라스팀(제품명 롤론티스)을 수출했다. 2015년 스펙트럼은 다시 한미약품의 폐암 치료제 포지오티닙을 도입했다. 임상 2상 시험을 진행하는 등 제품 개발 절차는 순항 중이다.같은 해 3월 한미약품은 대형 제약사와 잇단 기술수출 계약을 체결했다. 포문을 연 것은 일라이릴리다. 한미약품은 면역질환 치료제 후보물질인 ‘HM71224’를 6억9000만달러에 기술이전했다. 4개월 뒤인 7월에는 베링거인겔하임에 폐암 치료제 올리타 기술을 넘겼다. 7억3000만달러 규모다. 그해 11월 사노피에 퀀텀프로젝트를 기술수출한 한미약품은 같은 달 얀센에 비만 당뇨 치료제 ‘HM12525A’를 또다시 기술수출했다. 9억1500만달러 규모다. 계약금액을 공개하지 않은 스펙트럼을 제외하면 2015년 한미약품이 5개 다국적 제약사와 맺은 기술수출 규모만 6조원을 웃돈다.

하지만 이들 계약은 이듬해부터 하나씩 삐걱거리기 시작했다. 2016년 11월 베링거인겔하임과의 계약이 해지됐고 지난해 1월과 7월 일라이릴리와 얀센이 각각 ‘HM71224’와 ‘HM12525A’ 개발을 포기했다. 사노피까지 퀀텀프로젝트 개발을 포기하면서 스펙트럼을 제외한 5개 다국적 제약사와의 계약은 모두 깨졌다.

업계서는 기술수출 특성상 다국적 제약사의 제품 개발 환경 변화 등으로 계약이 깨지는 일이 빈번하지만 이렇게 대부분의 기술수출 건이 해지되는 것은 이례적이라고 했다. 업계 관계자는 “대형 제약사가 제품을 도입할 때는 깐깐한 서류 검토 및 실사 절차를 거친다”며 “기술을 도입한 제약사도 계약이 파기되면 부서 하나가 통째로 날아갈 정도로 부담이 크다”고 했다.

잇단 계약 파기가 기술수출 모델의 한계를 보여준다는 분석도 나왔다. 신약 후보물질을 기술수출하면 당장 자금을 조달하는 데는 이점이 있지만 개발 단계를 통제하기가 쉽지 않고 이 과정에서 오히려 손해를 볼 수 있다는 이유에서다.

한미약품은 이번 사태와 관계없이 바이오 신약 개발을 차질없이 진행할 방침이다. 개발 중인 신약 파이프라인은 30여 개다. 이 중 스펙트럼에 기술수출한 호중구감소증 치료제 롤론티스는 지난해 말 미국 식품의약국(FDA)에 시판허가를 신청했다. 올해 하반기 출시할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

의약품 지속 기간을 연장해주는 랩스커버리 기술을 활용한 자체 신약도 개발하고 있다. 비만 치료제, 비알코올성 지방간염(NASH) 등이다. 랩스커버리 기술을 적용한 바이오의약품 중 미국 FDA와 유럽의약품청(EMA)에서 희귀의약품으로 지정한 것만 8개다. 한미약품 관계자는 “제넨텍, 스펙트럼 등 경쟁력 있는 글로벌 기업과 함께 신약 개발에 매진하고 있다”고 했다.

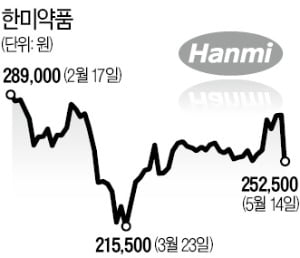

기술수출 파기 소식에 한미약품 주가는 14일 전날보다 2만6500원(9.5%) 낮은 25만2500원으로 급락했다.

이지현/박상익 기자 bluesky@hankyung.com

관련뉴스