최근 미·중 간 ‘반도체 신냉전’이 심화되면서 한국 기업에 대한 양국의 압박이 1년 만에 재개되고 있다. 공무원이 직접 나서거나 관영 매체를 동원해 “우리 편에 서라”고 경고하는 식이다. 두 거대 시장에 깊숙이 발을 담그고 있는 한국 기업들은 누구 손도 들어줄 수 없는 난처한 상황이다.

최근 미·중 간 ‘반도체 신냉전’이 심화되면서 한국 기업에 대한 양국의 압박이 1년 만에 재개되고 있다. 공무원이 직접 나서거나 관영 매체를 동원해 “우리 편에 서라”고 경고하는 식이다. 두 거대 시장에 깊숙이 발을 담그고 있는 한국 기업들은 누구 손도 들어줄 수 없는 난처한 상황이다.22일 관련 업계에 따르면 지난 14일 미국 정부의 대(對)화웨이 추가 제재 발표 이후 코너로 몰리고 있는 중국 정부가 먼저 한국 기업에 으름장을 놨다. 중국 공산당 기관지 인민일보의 자매지인 환구시보가 20일 인터넷 홈페이지에 올린 ‘삼성 부회장이 시안 반도체 공장을 방문한 이유’라는 기사가 대표적인 사례로 꼽힌다.

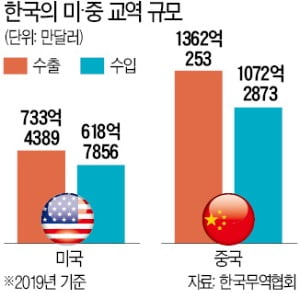

기사는 ‘한국이 단기적으론 미국을 넘어 세계 반도체 시장을 이끌 수 있겠지만, 최종적으론 중국이 리더가 될 것’이라며 바로 다음 문장에 중국 매출 비중이 44%(2019년 기준)에 달하는 SK하이닉스를 거론했다. 중국 반도체산업의 성장 가능성을 부각시키는 동시에 한국 기업을 압박한 셈이다. 반도체 업체 고위 관계자는 “한국 기업에 대한 사실상의 협박”이라며 “한국 기업들에 중국의 눈치를 보라는 의미”라고 분석했다.

미국 정부의 움직임도 심상치 않다. 미국은 21일(현지시간) 한국 일본 인도 등 우방국들을 ‘경제번영네트워크(EPN)’에 참여시켜 중국 내 생산 시설을 베트남 인도 등으로 옮기게 하는 구상을 한국에 제안했다. 키스 크라크 미 국무부 경제차관은 “우리의 국제 경제·안보 전략의 핵심은 자유 세계에서 사람들을 보호하는 공급망을 확대하고 다양화하는 것”이라고 강조했다. 삼성전자에 미국 반도체 공장 신·증설을 은근히 압박하는 것도 이 같은 전략의 연장선상에 있다는 분석이 나온다.

반(反)화웨이 전선에 동참하라는 미국의 주문은 더욱 노골적이다. 크라크 차관은 지난 20일 국무부 콘퍼런스콜(전화 회의)에서 한국 정부에 “화웨이의 5G 장비를 사용하지 말라”고 요구했다. 유환익 전국경제인연합회 기업정책실장은 “미·중 압박이 더욱 거세질 가능성이 크다”며 “기업이 ‘샌드위치’ 처지가 되는 걸 막기 위해 정부가 역할을 해야 한다”고 말했다.

황정수/안정락 기자 hjs@hankyung.com

관련뉴스