서울 서대문구에 사는 40대 주부 송시현 씨는 최근 스타벅스 매장을 들렀다가 그냥 돌아와야 했다. 아메리카노 2잔을 주문한 뒤 주머니 속에 있던 1만원권을 건넸으나 “우리 매장은 ‘현금 없는 매장’이라 돌려줄 거스름돈이 없다”는 답을 들었다. 잔돈까지 딱 맞춰 현금을 가져오거나 신용카드를 쓰거나, 1만원 상당의 스타벅스 카드를 사서 결제액을 차감하는 방식으로 계산하라는 설명이었다. 신용카드와 휴대폰을 놓고 나왔던 터라 결국 주문을 취소해야 했다.

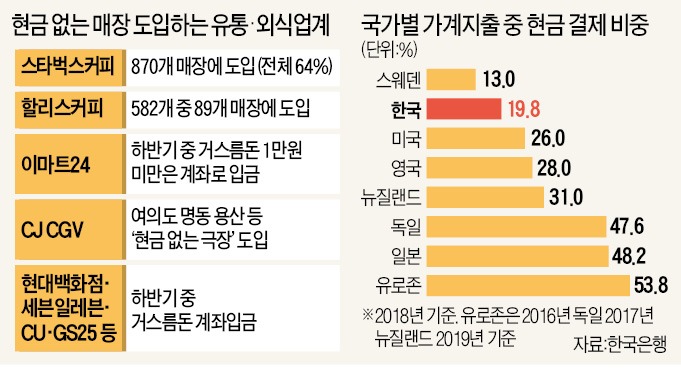

서울 서대문구에 사는 40대 주부 송시현 씨는 최근 스타벅스 매장을 들렀다가 그냥 돌아와야 했다. 아메리카노 2잔을 주문한 뒤 주머니 속에 있던 1만원권을 건넸으나 “우리 매장은 ‘현금 없는 매장’이라 돌려줄 거스름돈이 없다”는 답을 들었다. 잔돈까지 딱 맞춰 현금을 가져오거나 신용카드를 쓰거나, 1만원 상당의 스타벅스 카드를 사서 결제액을 차감하는 방식으로 계산하라는 설명이었다. 신용카드와 휴대폰을 놓고 나왔던 터라 결국 주문을 취소해야 했다.스타벅스의 ‘현금 없는 매장’은 2일 기준 전국 870개다. 전체 매장(1350개)의 64%에 달한다. 서울 지역 스타벅스로 범위를 좁히면 약 73%가 현금 없는 매장으로 운영되고 있다. 할리스도 582개 매장 중 89개를 현금 없는 매장으로 전환했다.

카페뿐만 아니다. 극장, 편의점, 백화점, 패스트푸드점까지 유통·외식업계는 요즘 ‘현금 없는 사회’로의 가속 페달을 밟고 있다. 소비자 반응은 엇갈린다. “현금 결제보다 편리하고 위생적이어서 좋다”는 긍정적 의견이 있는 반면 “일방적인 현금 안 받기는 불편하기도 하고, 계층별·세대별 불평등 문제도 있다”는 부정적 반응도 있다.

그래도 업계는 소비자의 결제 수단을 함부로 제한할 수 없다는 부담감 때문에 현금 없는 매장을 선뜻 도입하지 못했다. 스타벅스가 총대를 멨다. 3년 전 ‘현금 없는 매장’을 선언했다. 평소 현금 결제 비중이 낮은 100개 매장을 시범 매장으로 정했다. 현금으로 커피 한 잔을 사고 싶다면 현금으로 충전형 스타벅스 카드를 먼저 구입해야 한다. 충전형 카드는 최소 충전금액이 5000원으로, 4100원짜리 톨사이즈 아메리카노를 사면 900원이 카드 잔액으로 남는다. 이 잔돈은 현금으로 돌려받을 수 없다. 오피스 주요 상권에서의 현금 없는 매장 실험은 소비자의 모바일 결제로 빠르게 전환되면서 성공적이라는 평가를 받았다. 현금 없는 매장은 2018년 말 403개에서 지난해 830개로 늘었고, 올해 약 1000곳의 매장이 신용카드와 모바일 결제 중심으로 운영될 예정이다.

업체로서는 인건비 절감 이유도 있다. 카페나 식당을 마감한 뒤 현금 정산하는 시간을 아낄 수 있다. 업계에 따르면 카페 한 곳을 기준으로 현금 없는 매장이 되면 직원의 근무 마감시간은 평균 1시간, 최대 2시간 줄어든다.

올 하반기부터는 편의점, 백화점 등의 주요 유통 채널에서도 거스름돈이 사라질 것이라는 전망이 나온다. 한국은행은 올 상반기 백화점, 대형할인점, 최소 1000개 이상 매장을 보유한 편의점 등과 ‘잔돈계좌적립’ 업무협약(MOU)을 맺었다. 편의점에서 물건을 사고 1만원 이하 거스름돈이 나오면 돈으로 돌려주는 대신 소비자의 은행계좌에 바로 돈을 입금해주는 시스템이다.

거래 당사자 간 합의 없이 현금을 받지 않을 경우 법적 문제의 소지도 있다. 한국은행법 제48조는 ‘한국은행이 발행한 한국은행권은 법화로서 모든 거래에 무제한 통용된다’고 규정하고 있다.

김보라 기자 destinybr@hankyung.com

관련뉴스