국내에서 일하는 이주노동자는 2018년 100만명을 넘어섰다. 제조업부터 서비스업까지 활약하며 이제 빼놓고 이야기할 수 없는 우리 경제의 일부분이 됐다. 하지만 숫자가 늘어난만큼 이주노동자들의 국내 생활영역도 넓어지면서 곳곳에서 갈등이 나타나고 있다. 인터넷 포털과 커뮤니티 등에서는 외국인 혐오증도 나타난다.

하지만 기업계에서는 이주노동자들의 유입 확대를 주장해왔다. 3D 공장을 중심으로 국내 인력 수급이 힘든 분야는 이주노동자 없이 공장을 돌릴 수 없다는 이유에서다. 하지만 최근 이같은 분위기가 빠르게 바뀌고 있다. 신종코로나바이러스 감염증(코로나19)의 세계적 확산이 큰 이유다.

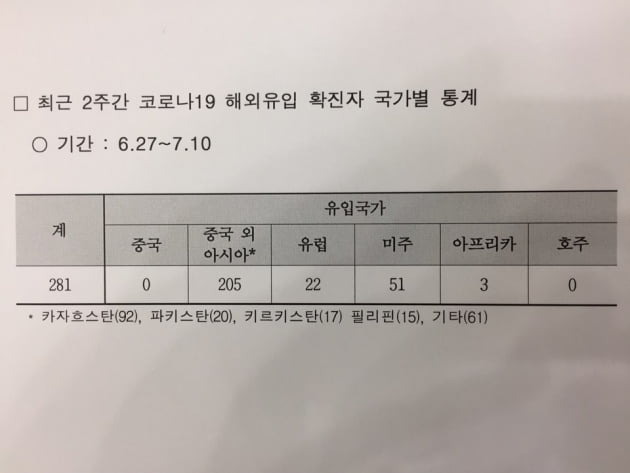

위 이미지는 질병관리본부가 집계한 최근 2주일간 해외 유입 코로나19 확진자의 지역별 분류다. 중국을 제외한 아시아 지역이 거의 대부분을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있다.

중소기업들은 이들 아시아 지역 입국자 중 상당수가 국내에서 일하는 이주노동자들일 것으로 본다. 휴가 등을 받아 고향을 방문했던 이주노동자들이 한국 입국 과정에서 코로나 확진자로 분류되는 사례가 많다는 것이다.

이주노동자가 입국 과정에서 코로나 진단을 받으면 기업 입장에서는 상당한 부담을 지게 된다. 꼭 코로나 진단을 받지 않더라도 강화된 입국자 방역이 고스란히 기업의 비용 증가로 이어진다. 해당 중소기업 관계자의 이야기다.

"이주노동자 역시 입국 과정에서 2주일간 자가격리된다. 이주노동자들은 전용 시설에 격리되는 경우가 대부분인데 이때 들어가는 150만~200만원의 비용은 온전히 기업이 부담해야 한다. 휴가 기간에 더해 자가격리 기간까지 일을 못하게 되는 것도 비용 증가 요인이다. 그만큼 대체인력을 고용해야 하기 때문이다."

단순히 휴가를 다녀오는 것의 비용도 만만치 않지만 코로나 확진자로 분류될 경우 어려움이 더 커진다. 이주노동자를 고용한 기업은 종업원이 10명도 채 되지 않은 영세 사업장이 많아 빈 자리가 크기 때문이다. "지금처럼 코로나가 오랫동안 유행하면 이주노동자에 의존하는 중소기업 인력구조가 유지되기 힘들 것"이라는 우려가 나오는 이유다.

"이주노동자가 회사와 문제가 생기면 노동운동 단체가 아니라 인권운동 단체가 들어온다. 노동 이슈가 아닌 이주노동자의 인권 문제가 되기 때문이다. 차라리 노무 문제로 소송을 해 잘잘못을 따지면 좋은데 농성을 하는 등 사태가 장기화 된다. 이렇게 곤혹을 치르는 중소기업들이 최근 늘고 있다. 아직은 초기 단계지만 이들의 조직화가 진전되면 국내 정규직 노조 이상으로 기업들의 부담이 될 거라는 말이 벌써부터 나온다."

이처럼 여러 문제가 겹치면서 중소기업 및 관련 단체들 사이에서는 이주노동자 대신 국내 근로자 채용을 확대하는 문제를 본격적으로 고민해야 한다는 이야기도 나온다. 물론 애초에 한국인들이 싫어서 떠난 일자리인만큼 쉽지 않다.

한 전문가는 "코로나가 장기화되면 중소기업들 입장에서는 이주노동자 리스크가 본격적으로 대두될 것"이라며 "돈은 많이 들이면서 성과도 없는 생산 지능화나 스마트 공장이 아니라, 지방 산업단지의 복지시설 등에 투자를 많이 해 내국인들이 다시 찾는 일자리가 되도록 인프라를 조성할 필요가 있다"고 말했다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com

▶기자의 말

이주노동자들은 여전히 한국 사회에서 소수자인만큼 기사 작성에 부담이 되는게 사실입니다. 다만 이주노동자들의 빠른 증가는 국내 중소기업들의 수요가 있었기 때문니다. 수요 측면의 변화가 몰고올 파장에 대해 짚어줄 필요가 있다고 생각했습니다. 외국인 혐오 등 복잡한 이슈가 있다 보니 인용한 분들의 이름은 모두 익명 처리했습니다.

관련뉴스