코로나19 확산과 대규모 실업에도 불구하고 미국 주택시장이 활황을 보이고 있다. 거래가 늘고 가격은 뛰고 있다. 전염병 사태로 가격이 떨어질 것이라던 상당수 전문가의 예상이 보기 좋게 빗나갔다.

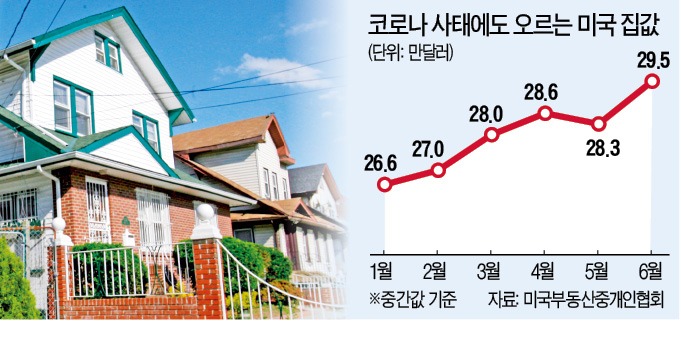

미국부동산중개인협회(NAR)에 따르면 지난달 미국에서 거래된 주택(신축 제외)의 중간값은 29만5300달러로, 작년 동기 대비 3.5% 상승했다. 집값은 역대 최고 수준으로 기록됐다. 작년 평균(27만1900달러)과 비교하면 6개월 만에 8.6% 올랐다.

거래도 활발하다. 6월 주택 판매량은 472만 채로 전월보다 20.7% 급증했다. 협회가 통계를 내기 시작한 1968년 이후 최대폭이다. 새로 주택을 매입한 사람의 35%는 생애 첫 구매자였다. 젊은 층까지 가세하면서 첫 구매자 비중이 전달 대비 5%포인트가량 높아졌다는 게 협회 측 설명이다.

미 상무부가 지난 24일 발표한 신규 주택 거래량(6월) 역시 작년 동월 대비 6.9% 늘어난 77만6000채로 집계됐다. 2007년 7월 이후 약 13년 만에 가장 많았다. 신규 주택의 평균값은 32만9200달러로, 작년 동기보다 5.6% 올랐다. 로런스 윤 NAR 수석이코노미스트는 “인구가 밀집한 도심보다 교외 주택에 대한 선호가 뚜렷한 게 과거 활황기와 다른 특징”이라고 설명했다.

반면 미셸 메이어 뱅크오브아메리카(BoA) 수석이코노미스트는 로이터 등과의 인터뷰에서 “중산층 이상인 잠재 주택 매수자들 사이에선 실업률이 낮은데다 대출 금리는 역대 최저”라며 “주택시장은 코로나와 같은 외부 변수에 강력한 면역력을 갖고 있다”고 강조했다. 터커 이코노미스트도 “미국 집값은 내년에 3.2% 추가 상승할 것”이라고 내다봤다.

뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com

관련뉴스