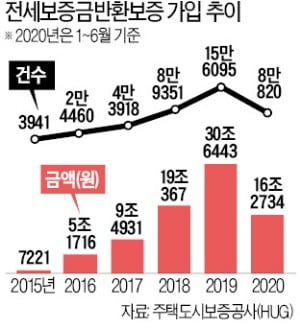

28일 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올 상반기 전세보증금반환보증 가입 건수와 규모(금액)는 각각 8만820건, 16조2734억원으로 집계됐다. 작년 전체 가입 건수(15만6095건)와 규모(30조6443억원)의 절반을 넘어섰다.

28일 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올 상반기 전세보증금반환보증 가입 건수와 규모(금액)는 각각 8만820건, 16조2734억원으로 집계됐다. 작년 전체 가입 건수(15만6095건)와 규모(30조6443억원)의 절반을 넘어섰다.전세보증금반환보증은 집주인이 전세보증금을 돌려주지 못하면 HUG가 세입자에게 보증금을 지급하는 금융상품이다. 세입자가 일정 수수료를 내면 HUG가 집주인 대신 보증금을 준 뒤 구상권(빚을 대신 갚고 주된 채무자에게 상환을 요구할 권리)을 청구한다. 수수료는 전세보증금 3억원 기준 2년에 80만원 수준이다. HUG는 이 수수료를 연말까지 한시적으로 70~80% 낮추기로 했다.

2013년 9월 출시한 이 상품은 2015년 가입 규모가 7221억원 수준에 머물렀다. 하지만 2016년 5조1716억원, 2017년 9조4931억원, 2018년 19조367억원 등 큰 폭으로 증가하고 있다.

깡통 전세에 대한 세입자들의 불안감이 그만큼 커지고 있다는 분석이다. 일반적으로 세입자들은 이 상품에 가입하지 않더라도 주택임대차보호법에 따라 우선변제권을 갖는다. 주인이 전세보증금을 주지 않아도 경매를 통해 먼저 받을 수 있다는 얘기다.

문제는 매매가와 보증금 차이가 20~30%밖에 나지 않는 경우다. 이러면 대항력을 갖췄더라도 낙찰금이 전세보증금보다 적어 보증금을 전액 돌려받기 어렵다. 우선변제권을 갖더라도 보증료를 내고 이 상품에 가입하는 이유다.

집주인이 전세보증금을 돌려주지 못하는 보증사고는 해마다 늘고 있다. 2018년 372건(사고 금액 792억원)에서 작년 1630건(3442억원)으로 5배 가까이 증가했다. 올해 상반기 사고건수는 1255건(2476억원)에 달했다.

전세가율(매매가 대비 전세가 비율)이 80%를 웃도는 지방은 정부의 부동산 규제 이후 집값이 하락세를 보이면서 깡통 전세가 증가세다. 서울도 평균 전세가율은 55% 안팎이지만 1년 미만의 새 아파트는 전세가율이 80%를 웃도는 만큼 위험은 남아 있다.

고준석 동국대 법무대학원 겸임교수는 “세입자들은 정부가 집값을 규제하다 보면 언젠가는 매매가가 흔들리면서 내 집이 ‘깡통 주택’이 될지도 모른다고 우려한다”며 “전셋값도 급등세를 보여 한동안 이런 불안은 커질 것”이라고 말했다.

심은지 기자 summit@hankyung.com

관련뉴스