이명박 정부 때 ‘녹색성장펀드’도 그런 사례다. 집권 2년차인 2009년 2월 대통령 직속 녹색성장위원회가 출범했다. 그 영향은 금융권에까지 미쳤다. 은행, 증권, 보험, 운용사가 모두 참여하는 녹색금융협의회가 꾸려졌다. 그해 4월부터 녹색성장펀드가 쏟아지기 시작했다.

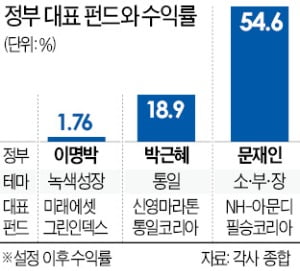

이명박 정부 때 ‘녹색성장펀드’도 그런 사례다. 집권 2년차인 2009년 2월 대통령 직속 녹색성장위원회가 출범했다. 그 영향은 금융권에까지 미쳤다. 은행, 증권, 보험, 운용사가 모두 참여하는 녹색금융협의회가 꾸려졌다. 그해 4월부터 녹색성장펀드가 쏟아지기 시작했다.2009년 녹색성장펀드는 평균 58%에 육박하는 수익률을 올렸다. 녹색성장이 테마가 됐고, 테마주가 급등한 덕이었다. 설정액도 한때 3000억원에 달할 정도로 인기였다. 하지만 이 펀드는 정권과 운명을 같이했다. 2013년 박근혜 정부가 들어서자 자금이 빠른 속도로 빠져나갔다. 2020년 8월 현재 설정액은 1917억원으로 줄었다. 한때 50개가 넘었던 펀드 수도 17개밖에 남지 않았다.

박근혜 정부에서는 ‘통일펀드’가 유행했다. ‘통일대박론’이 나온 이후였다. 2014년 수십 개의 관련 펀드가 출시됐다. 하지만 2016년 2월 북한의 핵실험 이후 남북한 관계가 악화됐다. 개성공단은 폐쇄됐다. 대북주에 투자했던 펀드들도 위축되기 시작했다.

신영마라톤통일코리아펀드가 대표적이다. 이 펀드는 2014년 500억원에 육박했다. 현재 절반 수준인 240억원으로 줄었다. 한때 통일펀드의 대표주자였다. 전체 통일펀드 개수도 9개로 감소했다. 통일펀드 9개의 최근 3년 평균수익률은 -4.34%로 마이너스권이다.

문재인 정부에서는 ‘소부장펀드’가 출시됐다. 2019년 7월 발생한 한·일 무역분쟁이 계기가 됐다. 핵심 소재·부품·장비를 국산화하는 기업에 투자하는 펀드로 금융권에서도 다양한 상품이 나왔다. ‘1호 펀드’인 NH-아문디자산운용의 ‘필승코리아’ 펀드에는 출시 4개월 만에 1000억원 이상이 모였다. 이 펀드는 1년밖에 안 됐기 때문에 당장 평가하기는 힘들다는 게 증권업계의 일반적 시각이다.

증권업계는 이번에 나오는 뉴딜펀드가 지속가능성을 확보할 수 있는지가 성패의 관건이 될 것으로 보고 있다. 정권이 바뀌어도 꾸준히 수익을 낼 수 있어야 한다는 얘기다.

박의명 기자 uimyung@hankyung.co

관련뉴스