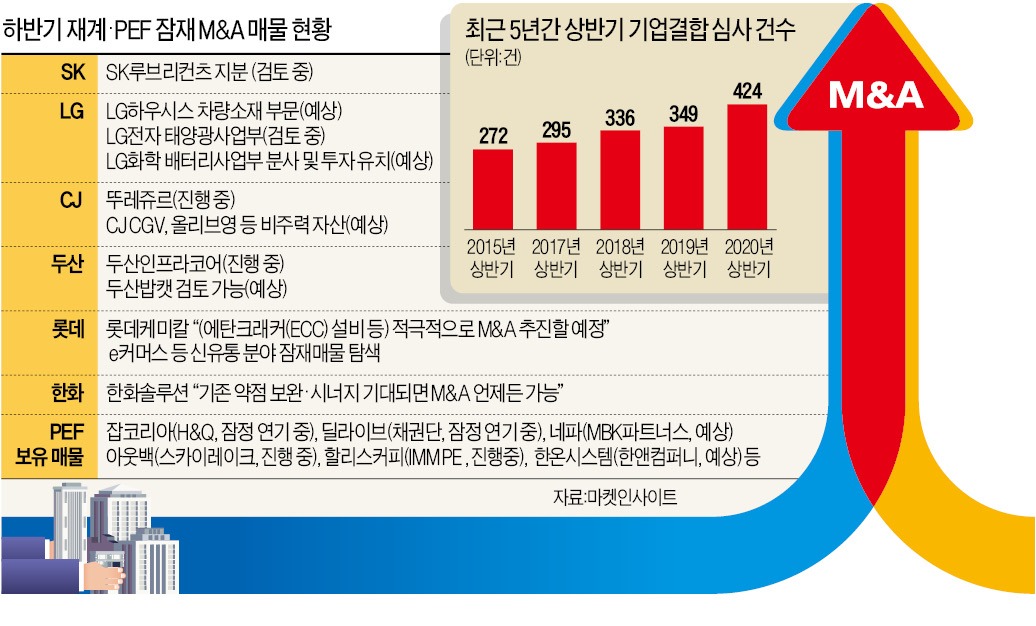

대기업들이 산업 재편에 선제 대응하거나 현금 마련을 목적으로 주요 계열사와 사업부를 매물로 내놓으면서 2008년 글로벌 금융위기 이후 최대 M&A 시장이 열릴 수 있다는 관측도 나온다. SK그룹은 최근 SK이노베이션 자회사인 SK루브리컨츠 일부 지분 매각을 추진하고 있고, CJ그룹은 CJ푸드빌의 뚜레쥬르사업부문 매각을 공식화했다.

대기업들이 산업 재편에 선제 대응하거나 현금 마련을 목적으로 주요 계열사와 사업부를 매물로 내놓으면서 2008년 글로벌 금융위기 이후 최대 M&A 시장이 열릴 수 있다는 관측도 나온다. SK그룹은 최근 SK이노베이션 자회사인 SK루브리컨츠 일부 지분 매각을 추진하고 있고, CJ그룹은 CJ푸드빌의 뚜레쥬르사업부문 매각을 공식화했다.롯데그룹과 한화그룹은 해외에서 대형 M&A에 뛰어들었다. 투자은행(IB)업계 한 관계자는 “지금도 물밑에서 상대 의사를 확인하는 작업(태핑)이 매우 활발하다”며 “하반기에는 1조원 이상의 대형 거래가 10건 이상 발표될 것”으로 내다봤다.

글로벌 유동성 증가로 인한 PEF업계의 급성장도 자율주행 등 모빌리티와 신재생에너지, 정보기술(IT) 분야에서 새로운 성장 동력을 찾는 대기업의 M&A 의지를 키우는 촉매 역할을 할 전망이다. 한 글로벌 PEF 관계자는 “과거에는 전화 연결도 어려웠던 대기업 최고경영진이 먼저 연락하고 거래를 제안해오는 사례가 부쩍 늘었다”며 “쌓인 매물을 다 검토하기 어려울 정도”라고 했다.

올 상반기 M&A업계는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 개점휴업 상태였다. 16일 현재까지 완료된 올해 조 단위 거래는 지난해 시작된 SK네트웍스의 주유소 매각 거래를 제외하면 KB금융의 푸르덴셜생명 인수와 LG화학의 중국 편광판 사업 매각 정도다. 그러나 이제 시장 분위기가 달라지고 있다. 상반기에 하지 못한 딜이 한꺼번에 쏟아져나오려는 움직임이 곳곳에서 감지되고 있다. 투자은행(IB)업계에서 헤아리는 ‘조 단위 대기 매물’은 10여 건에 이른다.

상반기까지 공식적으로 구조조정을 부인해오던 CJ그룹이 뚜레쥬르를 시작으로 CJ CGV, 올리브영 등 본격적인 비주력 사업 매각 행보를 이어갈지도 관심거리다. LG그룹 움직임도 주목된다. LG화학의 배터리사업부 분사 및 투자 유치 가능성은 사모펀드(PEF)들이 주목하는 대형 딜이다. 그룹 2인자인 황각규 부회장까지 용퇴하며 체질 개선에 속도를 내고 있는 롯데그룹, 완주엔 실패했지만 미국 화학회사 사솔 M&A에 참여했던 한화그룹도 조 단위 대형 거래를 소화할 수 있는 후보다.

중견그룹의 사업재편도 이어질 전망이다. 아이에스동서가 PEF와 협업해 5000억원 규모 환경폐기물업체 코엔텍을 지난 6월 인수해 선례를 남겼다. 대림그룹(이륜차 사업 매각), AJ그룹(AJ셀카 매각) 등 불필요한 자산을 정리하고 사업전환을 꾀하는 곳도 있다.

수년째 펀드 소진을 못한 운용사들은 보다 적극적인 행보에 나설 것으로 보인다. 골드만삭스에서 김종윤 대표를 영입한 칼라일처럼 새 리더십 체제에서 상징적인 거래가 필요한 운용사도 있다.

PEF가 보유 중인 포트폴리오 매각에도 속도가 붙을 전망이다. M&A업계는 한앤컴퍼니가 보유한 기업가치 8조원 규모의 한온시스템, MBK파트너스의 두산공작기계, H&Q의 잡코리아, 채권단이 관리 중인 딜라이브 등 잠재 매물의 매각작업이 본격화할 것으로 예상하고 있다.

이번 위기는 다르다. 실물 경기 위축은 당시와 비슷하지만 정부의 다양한 유동성 공급 정책으로 시장은 안정을 찾았고 자산 가격은 회복했다. 매수 측은 코로나19 여파로 인한 잠재적인 손실을 기업가치에 반영해야 한다고 요구한다. 반면 매각 측은 올 상반기를 일시적 ‘비정상’으로 규정해 지난해 수준의 실적을 근거로 기업가치를 고집하고 있다. 결국 대기업이든, PEF든 ‘눈높이 격차(valuation gap)’를 좁히고 협상 주도권을 쥐는 데서 진짜 실력이 드러날 것이란 평가다.

이상은/차준호/김리안 기자 selee@hankyung.com

관련뉴스