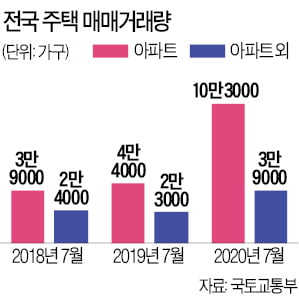

지난 20일 국토교통부는 7월 전국 주택 매매 및 전·월세 거래량을 발표했다. 총 14만1419건이 매매로 거래돼 올해 월간 거래로 최고치를 기록했다. 지난 4월(7만3531건)을 저점으로 매우 빠르게 증가하고 있다. 6월(13만8578건)부터 속도가 빨라지고 있다. 아파트(10만2628건·전년 대비 131.2%) 매매 거래가 아파트 외 주택(3만8791건·69.0%)보다 빠르게 늘고 있다. 특이하게도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 수가 감소 추세던 4월이 저점이었다.

지난 20일 국토교통부는 7월 전국 주택 매매 및 전·월세 거래량을 발표했다. 총 14만1419건이 매매로 거래돼 올해 월간 거래로 최고치를 기록했다. 지난 4월(7만3531건)을 저점으로 매우 빠르게 증가하고 있다. 6월(13만8578건)부터 속도가 빨라지고 있다. 아파트(10만2628건·전년 대비 131.2%) 매매 거래가 아파트 외 주택(3만8791건·69.0%)보다 빠르게 늘고 있다. 특이하게도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 수가 감소 추세던 4월이 저점이었다.이 같은 추세가 연중 지속되고 있다는 게 문제다. 단순히 지난해보다 개선된 정도가 아니다. 2018년 ‘9·13 대책’이 지난해 시장에 충격을 가져와 부진했던 것과 비교가 안 된다. 2017년(7만8925건), 2018년(7만1352건), 지난해(6만7106건)와 다른 올해 월간 평균 매매량(10만8900건)이 말하고 있는 것은 무엇일까. 강한 규제책이 연이어 나와 시장이 이미 ‘익숙해져버렸다’는 것은 진부한 설명이다. 주택을 필요로 하는 실수요자들이 규제의 대상이 된 투자자를 대신해 주택시장에 들어왔다. 그리고 이 수요는 아파트에 집중되고 있다는 것을 명확히 설명하고 있다. 이 같은 거래 수준은 취득세율을 2~4%에서 1~3%로 낮췄던 2015년(9만9474건)을 넘어서는 수치다. 다주택자와 부동산법인에 가혹하다 할 정도로 높게 적용 중인 취득세율을 감안한다면 지금 매수세를 투기세력으로 치부하기엔 어려운 점이 많을 것이다.

이 같은 수요는 단순히 수도권에만 집중된 것이 아니다. 세종 매매(1666건)가 가장 활발하다. 작년 11월부터 거래에 가속도가 붙었다. 설마 ‘나랏일’하는 사람들이 집중돼 있는 세종에서, 그것도 투기지역이라는 강력한 규제가 적용되는 지역에 위험한 투기세력이 진입해서 나타난 결과는 아닐 것이다.

‘투기’라는 단어는 올해 사라져야 했다. 작년 말 발표된 ‘12·16 대책’에서도 다주택으로 가는 길을 원천봉쇄했다. 게다가 지난 ‘6·17 대책’과 ‘7·10 대책’ 등에서 쐐기를 박아버렸다. 그런데도 이 같은 거래량 증가는 무엇을 의미할까. 앞에서 언급했던 다주택자가 아니라 실거주자 중심의 매매 거래가 활발해졌다는 것이다. 그런데 이 같은 거래량 증가 추세에서 의외로 부진한 지역이 있다. 충청권이다. 수도권과 영남을 중심으로 한 거래도 증가했지만 다른 지역에 비해 부진하다. 심지어 대전은 지난달 매매 거래량이 작년 7월에 비해 6.3% 줄었다. 주택가격 안정을 위한 정책이 애꿎은 충청권을 거래 부진으로 이끈 것이다.

국민은 정부가 ‘가르쳐야 하는’ 열등한 대상이 아니다. 프랑스 계몽사상가 장 자크 루소는 저서 《에밀》에서 “아무것도 하지 않음으로써 훌륭한 (교육) 성과를 거두게 될 것이며 문제는 무지가 아니라 잘못된 생각에 있다”고 밝혔다.

국민은 정부가 ‘가르쳐야 하는’ 열등한 대상이 아니다. 프랑스 계몽사상가 장 자크 루소는 저서 《에밀》에서 “아무것도 하지 않음으로써 훌륭한 (교육) 성과를 거두게 될 것이며 문제는 무지가 아니라 잘못된 생각에 있다”고 밝혔다.관련뉴스