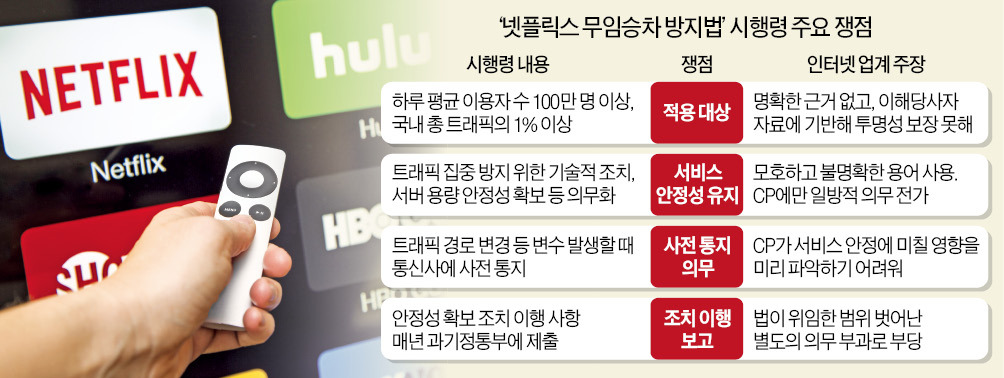

과기정통부는 시행령에서 국내 하루 평균 이용자 수가 100만 명 이상이면서, 하루 평균 트래픽이 국내 총량의 1% 이상인 부가통신사업자를 법 적용 대상으로 규정했다. 지난해 말 기준으로 넷플릭스, 구글, 페이스북, 네이버, 카카오 등 5개사가 해당한다. 이들 기업에는 △안정적 서비스 제공을 위한 기술적 조치 △서버 용량·인터넷 연결의 원활성 등에 대한 안정성 확보 △트래픽 경로 변경 등 변수 발생 시 기간통신사업자(통신사) 등에 사전 통지 등 의무를 부과했다.

이에 대해 인터넷업계는 CP에 과도하게 불리한 조항으로 가득 찼다고 주장했다. 우선 규제 대상 기준에 의문을 제기했다. 총 트래픽의 1%로 정한 기준에 명확한 근거가 없다는 것이다. 더구나 정부는 트래픽 정보를 수집할 법적 근거가 없다. 따라서 CP로부터 망 사용료를 받는 이해당사자인 통신사의 트래픽 정보로 대상을 선정할 수밖에 없다. 한국인터넷기업협회는 “통신사가 법 적용 대상 선정에 개입하면 투명성이 보장되지 않는다”고 주장했다.

모호한 표현들로 인한 과잉 법집행도 우려했다. 인기협은 “시행령 개정안은 ‘과도한 집중’ ‘최적화’ ‘다중화’ 등의 용어를 사용했는데 주관적인 표현”이라며 “과도한 부담이 우려된다”고 말했다. ‘사전 통지’와 관련해서는 CP는 자신의 행위가 통신사의 인터넷 망에 어떤 영향을 끼칠지 알 수 없기 때문에 실행 불가능한 의무라고 지적했다.

김용희 숭실대 경영학과 교수는 “국내 대리인 지정은 실효성은 없고 명분뿐인 제도”라고 지적했다.

‘n번방 사건 방지법’으로 불리는 디지털 성범죄 방지를 위한 정보통신망법 개정안을 통과시키는 과정에서도 국외 사업자를 규제할 실효적 방안이 없어 역차별 논란이 일었다. 심지어 논란의 시발점이던 텔레그램은 규제 대상인 부가통신사업자도 아니었다.

정보통신망법에 따라 정부가 내놓은 ‘온라인 개인정보 처리 가이드라인’도 역차별을 조장하고 있다. 가이드라인에 따라 개인정보 수집에 제한이 생겼고, 이 또한 국내 사업자에만 적용됐다. 인터넷업계에 따르면 현재 각 회사가 수집하는 개인정보 항목은 구글 57개, 페이스북 51개, 네이버 12개, 카카오 18개다.

국내 인터넷업계 관계자는 “어떤 내용이든 새로운 규제는 역차별을 심화시킬 수밖에 없는 구조”라며 “외국계 기업이 야기한 문제로 탄생한 규제가 국내 사업자만 옥죄고 있다”고 하소연했다.

구민기/조수영 기자 kook@hankyung.com

관련뉴스