시장에서 형성돼야 할 가격을 통제하는 수단은 직접적인 규제뿐만이 아니다. 판매 혹은 구매 수량을 제한하거나 시기를 제한하는 것도 가격통제의 일종이다. 65세 이상 노인이나 저소득층 등으로 매매자격을 제한하는 것도 가격통제의 한 방법이다. 최근 가격통제의 대표적 사례로 나온 ‘부동산 임대차 3법’도 이 같은 다양한 수단이 동원됐다. 전·월세 계약을 갱신할 때 임대료를 5% 이상 올리지 못하게 규제하는 것은 직접적인 가격통제이고, 세입자(임차인)에게 한 차례 더 계약을 갱신할 권리를 부여하는 것은 현행 2년인 전·월세 계약기간을 최대 4년으로 늘려 거래를 제한하는 효과가 있다.

집주인이 전세를 꺼리다보니 월세나 반전세(일부는 전세, 일부는 월세)로 전환하는 경우도 많다. 서울의 8월 전체 임대차 거래 중 반전세 비중은 14.3%(868건)로, 전달(10.1%)보다 4.2%포인트 높아졌다. 전세는 전세보증금을 내고 세 들어 살다가 나올 때 보증금을 전액 돌려받지만, 월세나 반전세는 집주인에게 월세를 내는 것으로 끝나 세입자에겐 전세보다 불리하다. 세입자로서는 그만큼 원하는 집을 구하기 어려워져 ‘서민 주거 안정’이라는 정부의 정책목표와 어긋나고 있다.

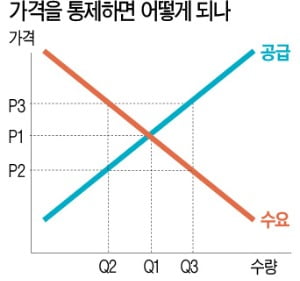

고전파 경제학자들은 대부분 가격통제에 대해 반대한다. 가격은 수많은 수요자와 공급자의 의사결정을 집약한 것이기 때문이다. <그래프>에 따르면 시장에서 수요와 공급이 일치하는 지점에서 가격(P1)과 수량(Q1)이 자연스레 결정된다. 사려는 사람과 팔려는 사람의 의사가 정확히 일치하는 지점이다. 그런데 가격에 상한제를 둬 P2 이상 받지 못하도록 하면 수요자는 Q3만큼 사려고 하지만 공급자는 Q2만큼만 공급하려 한다. 결국 (Q3-Q2)만큼 초과수요가 발생해 사고 싶어도 사지 못하는 사태가 발생한다. 전·월세 임대료 인상폭에 제한을 두는 가격상한제가 시행되면서 지난달 국내 부동산 시장의 매매물건이 줄어든 것에서 보듯 경제이론이 현실로 나타나고 있다.

고전파 경제학자들은 대부분 가격통제에 대해 반대한다. 가격은 수많은 수요자와 공급자의 의사결정을 집약한 것이기 때문이다. <그래프>에 따르면 시장에서 수요와 공급이 일치하는 지점에서 가격(P1)과 수량(Q1)이 자연스레 결정된다. 사려는 사람과 팔려는 사람의 의사가 정확히 일치하는 지점이다. 그런데 가격에 상한제를 둬 P2 이상 받지 못하도록 하면 수요자는 Q3만큼 사려고 하지만 공급자는 Q2만큼만 공급하려 한다. 결국 (Q3-Q2)만큼 초과수요가 발생해 사고 싶어도 사지 못하는 사태가 발생한다. 전·월세 임대료 인상폭에 제한을 두는 가격상한제가 시행되면서 지난달 국내 부동산 시장의 매매물건이 줄어든 것에서 보듯 경제이론이 현실로 나타나고 있다.가격을 일정 수준 이상 내리지 못하도록 하는 가격 하한제도 마찬가지다. 가격 하한제의 대표적인 사례는 최저임금제다. 노동 시장에서 자신의 노동력을 제공하고 임금을 받으려 하는 공급자(근로자)와 이들을 고용해 재화와 용역을 생산하려 하는 수요자(기업)의 이해관계가 맞아떨어지는 지점에서 가격(임금)과 수량(채용인원)이 결정돼야 한다. <그래프>에서 P1과 Q1이 그런 적정 수준에 해당한다. 그런데 가격(임금)을 P3 이하로 내리지 못하도록 최저임금제로 규제하면 근로자는 Q3만큼 자신의 노동력을 공급하려 하는데 기업은 Q2만큼만 고용하려 한다. 결국 (Q2-Q3)만큼 초과공급이 발생해 근로자들이 노동력을 제공하려 해도 취업하지 못하는 사태가 발생한다.

물론 시장가격이 항상 옳은 것은 아니다. 정보의 비대칭성으로 시장이 왜곡되거나 시장 참여자들의 무한경쟁을 촉발해 1930년대처럼 세계 대공황이 발생할 수도 있다. ‘시장의 실패’로 2009년 금융위기 당시처럼 각국 정부가 시장에 적극적으로 개입해야 하는 사태가 나타나기도 한다. 그럼에도 정부의 시장개입, 서민을 돕고자 하는 가격통제는 정책목표를 달성하지 못하는 경우가 많다. 《맨큐의 경제학》 저자인 그레고리 맨큐 하버드대 경제학과 석좌교수는 가격을 통제하기보다는 서민들에게 부동산 임대료를 지원하거나 저소득 근로자의 임금을 보조해주는 정책이 더 낫다고 지적한다. 시장이 만능은 아니지만 왜곡된 가격통제는 자칫 ‘시장의 복수’를 불러 경제를 더 혼란에 빠뜨리기도 해서다.

정태웅 한경 경제교육연구소 연구위원 redael@hankyung.com

2. ‘서민 생활 안정’이나 ‘시장 과열 억제’ 등을 위해 정부가 시장에 개입하면 항상 부작용을 낳는다고 볼 수 있을까.

3. 최근 ‘부동산 임대차 3법’ 시행에 따른 부동산 시장의 혼란을 줄일 방법은 무엇이 있을까.

관련뉴스