법무부가 추진 중인 집단소송제와 징벌적 손해배상제 확대 도입 방안을 두고 법조계와 산업계에선 ‘기업은 죽이고 변호사들만 배불리는 법안’이라는 비판의 목소리가 거세게 나오고 있다. 또 중소기업과 자영업자들이 가장 큰 타격을 받고, 기업의 법률비용이 소비자에게 전가될 수 있다는 우려가 나온다. 법안에 기업 활동을 어렵게 하는 독소조항과 위헌적 요소가 포함됐다는 지적도 제기된다.

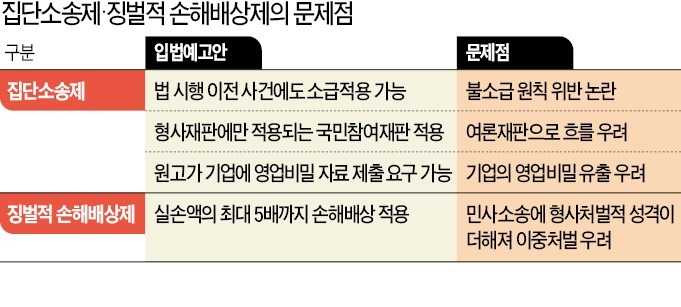

24일 법조계와 산업계에 따르면 집단소송제와 징벌적 손해배상제는 기업을 상대로 한 손해배상 소송의 문턱을 대폭 낮추고 기업의 방어권 행사를 이전보다 어렵게 하는 것을 골자로 한다. 법무부는 현재 주가조작·허위공시 등 증권분야에만 제한적으로 허용되는 집단소송을 모든 분야에 확대 적용할 계획이다. 실제 손해액의 3~5배를 배상하도록 하는 징벌적 손해배상제도 보편화된다.

한 사내변호사는 “대법원의 통상임금 판결 이후 퇴직금 미지급 청구 관련 기획소송이 급증한 것처럼, 변호사들이 별로 피해를 못 느끼는 소비자를 꼬드겨 집단소송을 제기할 가능성이 크다”며 “개인 변호사들과 로펌 사무장들이 소송을 발굴하기 위해 뛰어들 것”이라고 분석했다. 두 제도가 도입되면 소송가액이 천문학적으로 불어난다. 변호사들이 승소를 이끌어낼 경우 성공보수 등으로 한몫 단단히 챙길 수 있다.

소비자 피해가 전혀 없었음에도 장애가 발생할 가능성이 있다는 이유로 소송이 제기된 적도 있다. 1999년 미국에서 일어난 도시바의 노트북 플로피 드라이브 소송 사건이다. 당시 소비자들은 425달러씩 보상을 받았고, 담당 변호사는 1억4700만달러의 수임료를 받은 것으로 알려졌다. 산업계에선 소비자가 제기한 집단소송이 기업들끼리의 분쟁으로 전이될 가능성도 제기된다. 자동차, 스마트폰처럼 부품이 많이 들어가는 업종이 대표적이다. 소송은 판매사로 들어오지만 부품 문제가 원인일 경우 부품업체와 완제품업체 간 소송전이 벌어질 수 있다.

법조계에선 소송 남발 우려와 함께 기업 방어권이 침해되는 문제도 지적한다. 법무부는 소비자들이 소송을 준비하는 과정에서 기업에 영업비밀까지 요구할 수 있도록 했다. 또 집단소송 1심 사건에서 원고 측이 원하면 국민참여재판을 받을 수 있도록 했다. 법조계 한 관계자는 “여론재판으로 흐를 수 있다”고 지적했다.

다른 법조계 관계자는 “미국에서도 집단소송의 90% 이상이 화해·조정으로 끝난다”며 “판결에 따라 기업 생사가 걸릴 수도 있어 판사들도 사건을 신중하게 검토할 수밖에 없는 만큼 한국에서도 소비자들이 최종 승소를 통해 고액의 배상을 받는 게 쉽지만은 않을 것”이라고 했다.

대기업에 비해 중소기업과 자영업자가 주 타깃이 될지 모른다는 우려도 나온다. 전삼현 숭실대 법학과 교수는 “결국 기업들은 소송비용을 상품가격을 올리는 식으로 소비자에게 전가할 수밖에 없을 것”이라며 “영세한 중소기업이 집단소송을 당해 무너지면 실업 문제까지 우려된다”고 말했다. 장영수 고려대 법학전문대학원 교수는 “미국에서 세탁소를 운영하는 한국 교민들이 세탁을 잘못했다는 이유로 징벌적 손해배상 소송을 당해 세탁소를 빼앗긴 사례가 있었다”며 “자영업자들까지 무너질 수 있다”고 했다.

법안에 위헌적 요소가 있다는 문제 역시 제기된다. 법무부가 집단소송제가 시행되기 이전 사건에도 소급 적용하겠다고 밝힌 게 대표적이다. 불소급 원칙 위반 논란이 있다는 얘기다. 한 사립대 법학전문대학원 교수는 “손해를 당한 만큼 이상으로 배상하도록 한 징벌적 손해배상제도는 민사소송에 형사처벌적 성격이 있어 위헌적 요소가 있다”고 지적했다.

이인혁/이선아/안효주 기자 twopeople@hankyung.com

관련뉴스