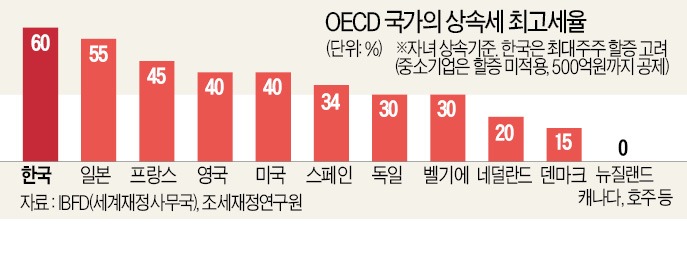

이건희 삼성그룹 회장의 별세를 계기로 한국의 상속세율이 적당한가에 대한 논쟁이 불거지고 있다. 유족에게 많은 재산을 물려줬으니 상속세도 많이 내는 게 당연한 것 아니냐는 얘기가 나온다. 한국의 상속세 최고세율이 60%지만 벨기에의 80%보다는 낮다는 주장도 나온다. 하지만 벨기에의 명목 상속세율은 80%여도 자녀에게 물려줄 때는 30%가 적용되며, 가업을 상속할 때 실제 부담하는 상속세 최고세율은 3%에 그친다는 사실을 아는 사람은 많지 않다.

미국이나 유럽도 20세기 초까지만 하더라도 실제 상속세율이 80%를 웃돌았다. 하지만 자신의 재산을 자녀에게 물려주고 싶은 게 인간의 자연심성이고 특히 가업을 이어받는 경우 세율을 낮춰주는 게 바람직하다는 경제학계의 연구 결과에 따라 지금은 크게 낮췄다. 미국과 영국 프랑스 독일 등 유럽 주요 국가의 실제 상속세율은 30~45%에 그친다. 한국은 자녀가 가업을 상속할 경우 실제 세율이 60%에 이른다. “세계에서 가장 가혹한 상속세율이 적용되는 나라가 한국”이라는 지적이 나오는 이유다.

기업 경영권은 지분율이 50% 이상일 때 탄탄하다. 하지만 펀드 등의 발달로 33% 이상이면 그럭저럭 경영권 방어는 할 수 있다는 게 최근의 분위기다. 마지노선은 20% 수준으로 여겨진다.

대기업도 마찬가지지만 중소기업들은 상속으로 인한 경영권 상실 위협을 피부로 느끼고 있다. 추문갑 중소기업중앙회 경제정책본부장은 “창업 최고경영자(CEO) 등을 중심으로 상속세 때문에 승계를 하지 못하고 외국 투기자본에 경영권을 내줘야 하는 것 아니냐는 두려움이 팽배하다”고 말했다.

극단적으로 어떤 기업을 상속받을 때 상속세를 모두 주식으로 물납한다고 가정하면 세 번 상속 후 100%였던 지분은 6.4%를 약간 웃도는 수준으로 낮아진다. 추 본부장은 “중소기업을 대상으로 한 가업상속제도가 있지만 기본 세율이 높고 조건이 까다롭다고 호소하고 있다”고 전했다.

과거엔 높은 상속세율에 대한 근거가 있었다. 전산시스템 미비로 개별적인 소득 파악이 어려워 소득세 부과가 어려웠다는 것이다. 하지만 소득 파악률이 100%에 가깝게 높아진 현 상황에서는 이 같은 논리가 통용되지 않는다는 게 전문가들의 지적이다. 오히려 이미 생전에 소득세 등으로 과세한 재산에 대해 또다시 상속세로 과세하는 이중과세 문제가 지적되고 있다.

높은 상속세율 때문에 상속세 회피 노력이 점점 더 정밀해지고 고도화된다는 비판도 나온다. 기업들이 상속세를 순순히 내기보다 최대한 회피하기 위해 각종 편법을 쓴다는 것이다. 손경식 한국경영자총협회 회장은 “상속세 회피 노력 때문에 오히려 세금이 덜 걷힐 수도 있다”며 “세금을 인하해서 기업활동을 독려하면 일자리와 세수를 모두 늘릴 수 있다”고 말했다.

해외에서도 기업인들의 상속세 회피 문제가 지적되고 있다. 2013년 세계적 명품 그룹인 루이비통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노 회장은 ‘프랑스의 높은 소득세와 상속세로 벨기에 국적을 신청했다’는 논란에 휩싸였다.

강진규/서민준 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스