한국은행이 발표한 한국의 작년 경제성장률이 국제통화기금(IMF)이 10월 전망한 성장률을 크게 웃돈 것으로 나타났다. 성장률을 발표하는 국제기구 중 가장 신뢰도가 높은 것으로 평가받던 IMF가 한국 경제 전망에 사실상 '실패'한 것이다. 위기를 증폭하려는 기구의 특성과 각국 정부의 의견을 존중하지 않는듯한 태도가 이같은 전망 참사를 일으켰다는 분석이다.

실제 -0.99% vs IMF -1.9

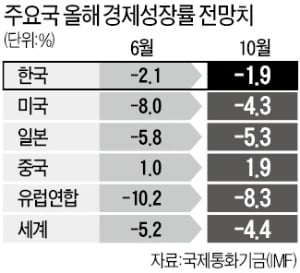

26일 한국은행은 2020년 실질 GDP가 1830조5802억원으로 전년 대비 1% 감소했다고 발표했다. 소숫점 둘째자리까지 살펴본 GDP 성장률은 -0.99%였다. 1998년 -5.1% 이후 최악의 지표이지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹을 감안하면 선방했다는 평가다.이는 IMF가 작년 10월 발표한 한국 경제 성장률 전망치인 -1.9%를 크게 상회하는 것이다. IMF가 한국의 경제성장률 전망에 사실상 실패한 셈이다. 성장률 전망치를 발표하는 국내외 기관의 작년 경제전망과 비교하면 참담한 수준이다.

경제개발협력기구(OECD)는 작년 9월과 12월 두차례 한국의 성장률 전망을 내놓았다. 9월엔 -1.0%, 12월엔 -1.1%로 전망했다. 한국개발연구원(KDI)은 작년 11월 내놓은 한국경제전망에서 작년 성장률을 -1.1%로 예측했다.

경제개발협력기구(OECD)는 작년 9월과 12월 두차례 한국의 성장률 전망을 내놓았다. 9월엔 -1.0%, 12월엔 -1.1%로 전망했다. 한국개발연구원(KDI)은 작년 11월 내놓은 한국경제전망에서 작년 성장률을 -1.1%로 예측했다.아시아개발은행(ADB)는 11월까지 데이터를 살펴본 후 지난달 -0.9%라는 성장률을 제시했다. 기재부는 6월 0.1% 성장을, 12월 -1.1% 역성장을 예상했다. 이들 기관이 경제성장률을 완전히 맞춘 것은 아니지만 오차 폭은 0.1% 수준으로 IMF 오차 폭의 10분의 1에 불과하다.

위기를 먹고사는 IMF

IMF의 경제전망이 크게 실패한 것에 관해 전문가들은 몇가지 이유를 제시하고 있다. 우선 기관의 특성 문제다.IMF는 위기에서 빛나는 기관이다. IMF는 1945년 브레튼우즈 체제가 출범하면서 세계은행과 함께 창설됐다. 미국 등 선진국에서 조성한 기금을 활용해 달러가 부족한 국가에 긴급 대출을 해주는 것이 핵심 기능이다. 각국의 유동성 위기가 올수록 IMF의 역할과 영향력이 확대되는 것이다. 전문가들은 이같은 이유로 IMF가 코로나 위기를 다른 기관에 비해 더 강조했다고 보고 있다.

실제로 IMF는 작년 내내 한국 경제를 가장 비관적으로 바라봤다. 4월 팬데믹이 시작됐을 때는 -1.2%로 첫 역성장을 전망했다. 6월엔 성장률 하락 폭을 -2.1%까지 확대했다. 당시는 2차 대유행이 오기 전으로 한국 정부는 희망을 담아 아직 역성장하지 않을 것(0.1% 성장)이라고 주장하던 시기다.

2차 유행 후 상황이 안정돼가던 10월에도 -1.9%로 성장률을 찔끔 올리는 데 그쳤다. 한 경제부처 관계자는 "IMF는 위기를 먹고 산다는 말이 있다"며 "이같은 점이 그간의 비관적 전망에 반영됐을 것"이라고 설명했다.

한국 정부 설명 듣지 않더니…

IMF가 각국 정부의 설명보다 직접 추정한 데이터를 맹신한다는 지적도 제기된다. IMF는 각국 정부의 관계자들과 소통하며 성장률 전망치를 내놓는다. 직접 추정한 데이터에 각국 정부의 의견 등을 반영하는 것이다.올해는 한국 정부와의 협의 과정에서 IMF가 직접 추정한 데이터를 특히 강조했던 것으로 알려졌다. 10월 전망 때 한국 정부가 1,2분기 GDP 추정치와 3분기 전망치 등을 상세히 설명하며 성장률이 -2%에 가까울 가능성이 낮다고 알렸지만 8~9월 2차 유행을 반영한 자신들의 데이터가 더 정확하다는 입장을 고수했다는 설명이다.

이같은 IMF의 변화가 불가리아 출신의 크리스탈리나 게오르기에바 총재가 부임한 후 가속화됐다는 분석도 있다. 그간 선진국 출신이 맡아왔던 자리에 상대적으로 경제 소국인 불가리아 출신 총재가 오면서 개발도상국 문제나 대외원조 분야에 집중하고 있다는 것이다. 이 과정에서 기존의 강점들이 퇴색하고 있다는 지적이 제기된다.

지난 10년간 IMF 경제전망 어땠나

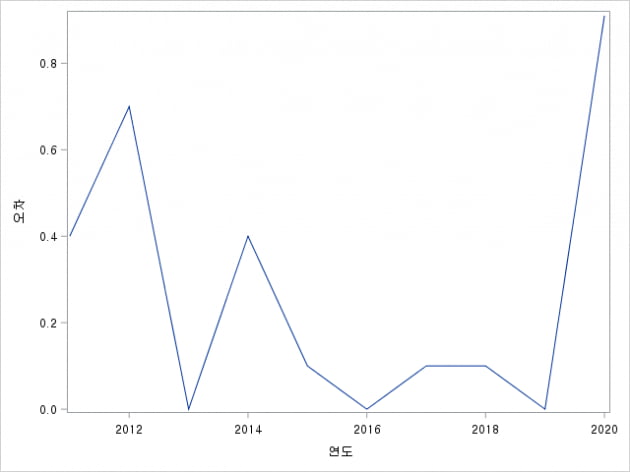

지난 10년간 IMF의 10월 전망과 한국은행의 이듬해 1월 발표되는 속보치가 소숫점 첫째자리까지 일치했던 것은 2019년과 2016년, 2013년 등 세차례였다. 2019년엔 한은 속보치와 IMF 전망치가 2.0%로 같았다. 2016년과 2013년엔 각각 2.7%와 2.8%로 동일했다.

지난 10년간 IMF의 10월 전망과 한국은행의 이듬해 1월 발표되는 속보치가 소숫점 첫째자리까지 일치했던 것은 2019년과 2016년, 2013년 등 세차례였다. 2019년엔 한은 속보치와 IMF 전망치가 2.0%로 같았다. 2016년과 2013년엔 각각 2.7%와 2.8%로 동일했다. 오차가 가장 컸던 것은 2012년으로, 0.7%포인트에 달했다. 2011년엔 0.4%포인트 차이가 났다.이 시기는 글로벌 금융위기 여파가 계속되며 세계 각국의 변동성이 컸던 것이 오차 폭을 키운 요인으로 여겨진다. 다만 이 때는 IMF가 한국의 성장률을 실제보다 높게 전망했다는 점에서 작년과 차이가 있다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스