새 학기가 시작됐다. KAIST에서도 신입생 719명이 대학생으로서 첫발을 내디뎠는데, 여학생은 겨우 128명이었다. 필자가 대학에 입학했을 때에 비하면 강산이 두 번 이상 변했을 시간이 흐르는 동안 이공계열 여학생 비율은 제자리걸음을 하고 있다.

새 학기가 시작됐다. KAIST에서도 신입생 719명이 대학생으로서 첫발을 내디뎠는데, 여학생은 겨우 128명이었다. 필자가 대학에 입학했을 때에 비하면 강산이 두 번 이상 변했을 시간이 흐르는 동안 이공계열 여학생 비율은 제자리걸음을 하고 있다.혹자는 지금이 여자에게 교육의 기회를 원천적으로 봉쇄하던 19세기도 아니고, 세상은 충분히 평등해졌다고 한다. 그러면서 이공계에 진입하는 남녀 비율이 차이가 나고, 우수한 업적을 남기는 과학자와 공학자 중에서 이공계 진입 비율 이상으로 남자들이 많은 것은 단지 남자가 여자보다 수학, 과학에 더 뛰어나기 때문이라는 주장을 펼친다.

성취를 한 개인의 영웅적 노력의 결실로 단순하게 환원시키면 이런 결론이 나올 수도 있다. 그렇지만 말콤 글래드웰은 《아웃라이어》를 통해 특정 분야에서 성공하기 위해서는 그 분야에서 1만 시간 이상 집중적으로 노력해야 한다고 이야기했다. 소위 성공을 위한 1만 시간의 법칙인데, 글래드웰은 책의 결론이 ‘1만 시간이란 매직넘버에 도달해야 성공한다’는 식으로 단순하게 해석되는 것을 안타까워하며, 개인이 1만 시간 가까이 한 가지에만 몰두할 수 있는 환경이 어떻게 가능할 수 있는지를 생각해봐야 한다는 이야기를 한 적이 있다. 인간은 본인이 몰두할 수 있는 한 가지 직업으로만 정의되는 존재가 아니어서다.

필자 역시 사람을 만나서 스스로를 소개할 때면 물리학자나 교수라고 하지만, 사실 필자는 물리학자로서만 존재하지 않는다. 누군가의 가족이자 친구이기도 하고, 누군가의 스승인 동시에 다른 이들의 제자이기도 하다. 한 개인이 갖고 있는 이런 다양한 측면은 개인으로 하여금 각각에 상응하는 역할을 맡을 것을 요구하고, 이를 위해 당연히 시간과 노력을 들여야 한다. 필자가 연구실에서 사용하는 1시간은 남편이나 아버지로서 집에서 사용할 수 없는 1시간이기도 하다. 그리고 필자가 그 1시간만큼 집에서 역할을 못함에도 불구하고 필자의 가정이 지탱된다면, 가족들이 필자의 빈자리를 견디는 희생을 했기 때문에 가능한 일이다. 그런데 직업적 성공을 위해선 그런 희생이 1시간이 아니라 1만 시간이 필요하다고 생각해 보라.

머큐리7은 최초의 우주인이 되겠다는 본인들의 꿈을 좇았을 뿐이겠지만 그 덕분에 그들의 배우자는 한 번도 꿈꾼 적이 없는 - 평범한 군인의 아내에서 순식간에 국가 영웅의 완벽한 아내가 되는 - 삶을 살아야 했다. 프로젝트 머큐리의 성공은 머큐리7과 미 항공우주국(NASA)의 노력만으로 이뤄진 것이 아니라 그들 배우자의 희생과 헌신이 함께 만들어낸 것이다.

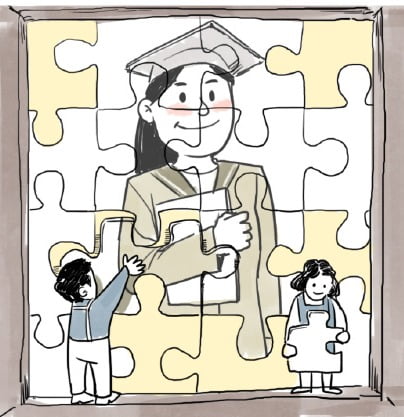

마찬가지로 여성이 성공하기 위해서도 그를 위해 희생하는 누군가가 있어야 한다는 뜻이기도 하다. 지금까지 여성의 성공은 대부분 그들의 어머니라고 하는 또 다른 여성의 희생 덕분에 가능했다. 이제는 여성들의 성공을 위한 희생을 우리 사회가 어떻게 나눠질지에 대해 진지하게 고민할 때다. 그것만으로 모든 문제가 해결되지는 않겠지만 그조차 하지 않는다면 강산이 열 번이 바뀌어도 KAIST에 입학하는 여학생 비율은 늘지 않을 것이다.

최형순 < KAIST 물리학과 교수 >

관련뉴스