금융당국이 코로나19 여파로 실적이 나빠진 기업의 신용점수를 깎지 말라고 은행에 요구하고 있다. 일시적 어려움을 겪는 기업의 재무 부담을 덜어주자는 취지다. 그러나 은행권에서는 대출 만기 연장 조치에 이어 정부가 여신정책의 근간인 기업 신용평가에까지 개입하려 한다며 반발하고 있다. 회생 가능성이 없는 ‘좀비기업’까지 혜택을 볼 가능성이 있고, 신용등급을 기반으로 한 은행 대출체계가 흔들릴 수 있기 때문이다.

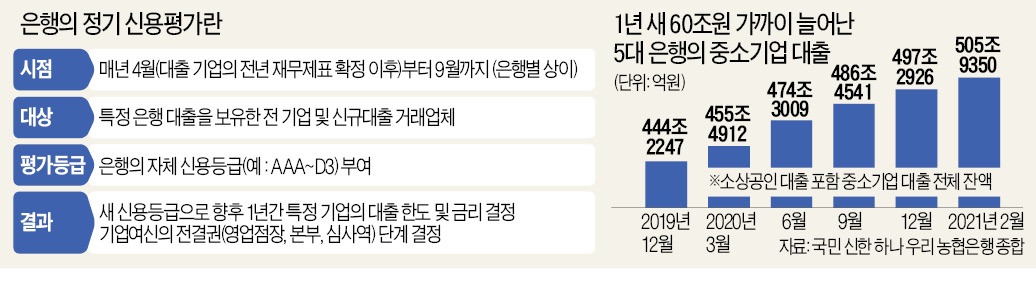

은 위원장의 이 같은 방침은 은행권에 전달돼 구체화되고 있다. 금융감독원은 최근 각 은행에 기업 신용등급 평가 시 코로나19로 인한 일시적 요인을 이유로 하향 평가하지 말아달라고 요청했다. 경기 회복을 고려해 매출 정상화 등을 정성평가(비재무적 요소)에 반영하고 예외 조항을 둬 코로나19 영향을 최소화해달라는 게 핵심이다. 은행들의 기업 신용등급 일제평가는 주총 후 결산이 확정된 뒤 4월에 이뤄지며, 정량평가(재무제표)와 정성평가로 구성된다. 은행들은 지난주 실무회의를 통해 이에 대한 대응 방안을 당국에 제출하기로 했다.

은행들도 코로나19로 고통받는 중소기업을 돕자는 금융당국의 취지에는 공감한다. 일시적인 신용경색에 빠진 기업들이 위기를 넘길 수 있도록 지원하면 기업들의 연쇄 부실을 막는 긍정적인 효과가 있기 때문이다.

하지만 당국이 민간은행의 영역인 기업 신용평가 체계에 개입하는 건 지나치다는 지적이 많다. 신용평가를 통한 여신 시스템이 무너질 가능성이 있는 데다 금융시장을 통한 구조조정 기능도 훼손될 수 있기 때문이다. 한 대형 은행의 여신 담당자는 “은행은 기업 여신의 부실화 가능성을 평가한 ‘신용원가’에 따라 이자를 가감하고, 대출을 회수할지 더 줄지를 정한다”며 “상황이 나빠진 기업의 등급을 낮추지 말라는 건 한계기업을 존속시키고, 정상기업에 들어가야 할 자금을 줄이라는 말과 진배없다”고 지적했다.

은행들은 매년 4월께 거래기업의 신용평가를 하고 그 결과를 바탕으로 1년간의 대출 금리와 한도 등을 책정한다. 나쁜 등급을 받은 기업에는 대출 금리를 올리고, 추가로 담보를 요구하는 등의 부담을 지운다. 반대로 신용등급이 올라간 기업에는 추가 여신을 제공하고 금리도 깎아준다. 이 과정에서 부실화된 기업은 정리되고, 실적이 우수한 기업은 더 성장하는 결과를 가져온다.

시중은행의 한 부행장은 “대출금리는 올리지 못하면서 충당금만 더 쌓아야 할 것”이라며 “은행이 당장 부실화하지는 않겠지만, 국제결제은행 기준 자기자본(BIS)비율에 악영향을 끼치고 여신 공급 여력에 문제를 줄 수도 있다”고 내다봤다. 금융당국이 금융사에 배당을 줄이라고 압박하고, 대출 원리금 상환을 유예하라고 요구한 이후 ‘관치금융’의 수위를 높여간다는 지적도 나온다.

이에 금융당국 관계자는 “코로나19 피해 기업에 대해선 영향을 최소화해달라고 요청한 것일 뿐”이라며 “당국이 은행의 신용평가 모형에 손대겠다는 건 아니다”라고 했다.

김대훈/정소람 기자 daepun@hankyung.com

관련뉴스