1970년대 초, 당시 개인 회계사무소를 운영하던 서태식 전 삼일회계법인 명예회장은 미국의 LRBM(현 PwC)이 사무소를 사겠다고 하자 전 직원 미국 연수를 조건으로 내걸었다. 국내 회계사무소들이 전자계산기나 제대로 된 회계 서적 하나 없이 주판을 튕기며 장부를 들여다보던 시절, 미국의 선진 회계제도를 배울 절호의 기회였다. 그렇게 탄생한 삼일회계법인은 1970년대 후반 삼성그룹의 결합재무제표를 처음 작성해 해외에서 자금을 조달하는 데 기여했다. 1980년대 한국 기술기업의 첫 무역갈등 사례였던 미국의 TV 반덤핑 관세 부과를 방어하는 데도 자문 역할을 했다.

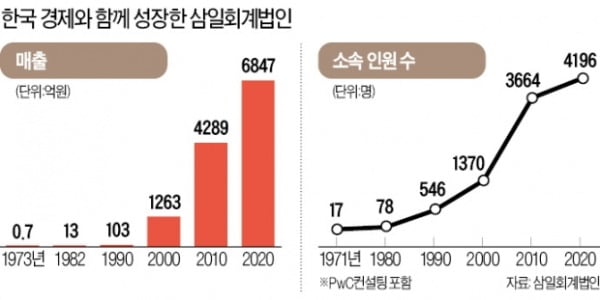

삼일을 비롯한 국내 대형 회계법인들의 성장사는 국내 산업화의 역사와 궤를 같이해왔다. 김이배 덕성여대 회계학과 교수는 “국내 주요 기업이 치열하게 해외 시장을 뚫는 동안 이들 회계법인은 투자 유치와 인수합병(M&A), 무역갈등 해결까지 다양한 분야에서 어깨를 맞대온 전우였다”며 “특히 삼일은 그 최전선에 있었다”고 평가했다.

삼일이 처음 설립됐을 때는 기업들이 산업은행을 통해 해외 차관을 분배받던 시절이다. 삼일의 급성장은 글로벌 시장 진출이 한창이던 삼성, 럭키금성그룹(LG·GS그룹)과의 만남이 계기가 됐다. 외국 금융회사들이 신뢰할 만한 재무제표가 필요했던 삼성그룹은 1978년 회계사 47명에 불과했지만 상당수가 미국 근무 경험을 갖춘 삼일을 감사인으로 선택했다. 그해 말 럭키금성그룹도 삼일에 일을 맡겼다. 비용 낭비라는 비난을 받아가면서 서 전 회장이 꾸준히 인재에 투자한 결과였다.

선진 기법을 배워온 삼일 회계사들은 업무영역을 기업 자문 전반으로 확대했다. 1980년대 초반 미국 정부가 한국산 TV 덤핑 조사에 나서자 삼일 회계사들은 텔렉스(인쇄전신기)로 밤새 내용을 받아가며 금성사(LG전자)의 반덤핑 관세 면제를 이끌어냈다. 덤핑 판정을 받은 삼성전자의 재심에도 참여해 이를 뒤집는 데 일조했다.

삼일은 국내 기업들의 해외 기업 인수에도 물꼬를 텄다. 2007년 두산이 밥캣을 인수할 당시만 해도 한국 기업들은 해외 M&A 경험이 거의 없었다. 밥캣은 미국 본사 외에 자회사가 20개국에 퍼져 있다 보니 삼일에서 투입한 인원만 30명이 넘었고 파트너였던 PwC도 추가 인력을 투입해야 했다.

삼일이 수차례 경제위기 속에서도 1위 자리를 지킨 배경에는 철저한 내부통제가 자리하고 있다는 평가를 받는다. 1980년대부터 ‘회계처리가 불투명하고 경영이 방만한 회사는 당장 아쉽더라도 수임을 자제하라’는 방침을 내렸다. 한 삼일 파트너는 “초년병 시절에 밥도 제대로 안 사주는 짠돌이 고객사가 많아 불만이었는데 그런 기업들이 숱한 위기 속에서 무너지지 않고 지금까지도 고객으로 남아 있다”고 말했다. 삼일은 경영승계 과정에서도 별다른 잡음이 없었던 것으로 유명하다. 창업자 서태식 명예회장은 65세가 되던 2003년 은퇴하며 자신의 지분까지 내려놨다. 이후 오세광 전 회장을 거쳐 안경태 전 회장, 김영식 전 대표, 윤훈수 대표로 이어지는 동안 매번 승계가 원활하게 이뤄졌다.

특히 안 회장이 맡았던 2000년대 초중반은 자본시장 개방에 맞춰 삼일이 한 단계 업그레이드된 시기로 평가받는다. 대우 계열사 정리, 외환은행 매각 등 굵직한 크로스보더 딜(다국 참여 거래)을 거치며 글로벌 회계법인에 맞먹는 경험치와 역량을 쌓게 됐다. 이후 잇따라 추진된 국내 기업 해외 상장에도 주도적으로 참여해 자본시장의 글로벌화에 힘을 보탰다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

관련뉴스