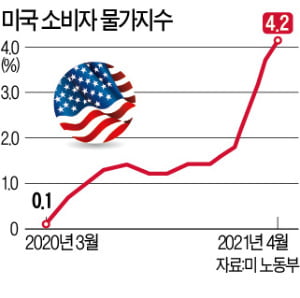

미국 노동부가 12일 발표한 올해 4월 소비자물가지수(CPI)에 따르면 CPI는 작년 동기 대비 4.2% 급등했다. 시장 예측치인 3.6%를 훌쩍 넘겼다. 2008년 9월 4.9% 이후 가장 큰 폭의 상승률이다.

미국 노동부가 12일 발표한 올해 4월 소비자물가지수(CPI)에 따르면 CPI는 작년 동기 대비 4.2% 급등했다. 시장 예측치인 3.6%를 훌쩍 넘겼다. 2008년 9월 4.9% 이후 가장 큰 폭의 상승률이다.4월 근원 CPI도 전년 동월 대비 3% 상승해 시장 예측치(2.3%)를 웃돌았다. 근원 CPI는 계절에 따른 음식과 에너지 소비 변화처럼 일시적 요인을 뺀 핵심 지수로 꼽힌다. 이 수치는 지난달과 비교하면 0.9%나 치솟은 것이다. 블룸버그통신은 이 같은 상승폭이 1982년 이후 최대라고 보도했다.

4월 CPI는 코로나19 유행 후 미국 내 인플레이션 압력을 가늠하는 지표로 꼽혀왔다. 지난해 3월 11일 세계보건기구(WHO)가 팬데믹(감염병 대유행)을 선언한 뒤 각종 경제지표가 가장 많이 하락한 시기가 작년 4월이었기 때문이다. 미국은 물론 유럽 등 세계 증시는 CPI 발표를 앞두고 최근 크게 요동쳤다.

이날 발표된 물가지수 상승률은 예상을 뛰어넘었다. 근원 CPI를 포함한 전체 CPI는 한 달 새 0.8% 올랐다. 시장 예측치는 0.2%였다. 2012년 이후 가장 큰 폭으로 상승한 지난달은 0.6%였다.

코로나19로 움츠렀던 소비 수요가 백신 접종과 함께 급격히 회복되면서 물가 인상을 부추겼다는 분석이다. 중고차 비용 상승이 전체 CPI 상승의 3분의 1을 차지했다. 호텔 등의 숙박 비용이 높아진 것도 CPI 상승에 영향을 미쳤다. 차량 렌트 등 교통 비용은 1975년 이후 가장 가파르게 올랐다.

급격한 물가 상승이 확인됨에 따라 인플레이션 우려가 커지고 있다. 미국 중앙은행(Fed)이 예상보다 일찍 금리를 인상할 것이라는 관측도 나온다. 당장 미국 증시엔 악재로 작용할 전망이다. Fed는 물가 상승이 ‘일시적’인 것으로 판단하고 있다.

한편 전날 발표된 올해 3월 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 미국 채용공고 건수는 812만 건으로 전달보다 8%(59만7000건) 증가했다. 2000년 관련 통계를 내기 시작한 이후 최대 규모다. 반면 실제 채용은 전달보다 3.7% 증가한 600만여 명에 그쳤다. 기업이 필요로 하는 인력보다 200만여 명 적게 뽑았다는 얘기다. 이런 격차 역시 역대 최대치였다.

기존 실업급여에 매주 300달러씩 얹어주는 부양책 패키지가 근로자들의 근로 의욕을 떨어뜨린다는 분석이 나왔다. 인력 수급 불일치가 심해질 조짐을 보이자 앨라배마, 아칸소 등은 추가 실업수당 지급을 중단하기로 했다.

뉴욕=조재길 특파원/이지현 기자 road@hankyung.com

관련뉴스