하지만 상당수 사람은 이런 ‘소변에 생긴 문제’가 아니라 ‘소변을 보는 문제’로 고통을 받는다. 너무 자주 보거나, 한밤중에 보기 위해 깨거나, 한 번 변의가 느껴지면 조금도 참을 수 없는 탓에 ‘삶의 질’이 엉망이 된다. 전문가들은 “빈뇨 등을 자연스러운 노화 과정으로 여기는 사람이 많지만, 과민성 방광·전립선 비대증 등의 증상일 수 있다”며 “병원을 방문해 정확한 원인을 찾아 적절한 처방을 받아야 한다”고 조언한다.

소변 관련 이상질환에는 ‘빅3’가 있다. 1번 타자는 소변을 다른 사람보다 많이 보는 빈뇨다. 일반 성인이 하루에 배출하는 소변량은 평균 1200~1500mL다. 보통 한 번에 200~300mL씩 배출하는 만큼 적정 소변 횟수는 하루에 4~8번 정도다. 하루에 8회 이상 화장실에 들른다면 빈뇨를 의심해볼 필요가 있다.

두 번째는 소변을 보기 위해 잠에서 깨는 야간뇨다. 국내 60대 성인의 절반 이상이 야간뇨로 인해 수면에 어려움을 겪은 경험이 있다는 통계도 있다. 수면 중에는 소변 생성을 억제하는 ‘ADH호르몬’이 분비된다. 잠을 자는 동안에는 소변이 만들어지지 않는 게 정상이란 뜻이다. 하지만 각종 원인으로 인해 호르몬 분비가 줄어들고 야간뇨 증상이 나타나면 숙면을 방해해 수면부족, 만성피로로 이어진다.

한 번 소변 생각이 나면 참지 못하는 절박뇨를 호소하는 사람도 많다. 일반 성인의 방광은 최대 400~500mL의 소변을 저장할 수 있다. 200~300mL가 되면 화장실에 가고 싶어지는데, 절박뇨 증상이 있는 사람은 이에 훨씬 못 미치는 50~100cc만 돼도 소변을 참을 수 없게 된다. 증상이 악화되면 대인관계를 기피하거나 우울증이 생기기도 한다. 언제, 어디에서 증상이 나타날지 몰라 집 밖으로 나서지 못하는 사람도 많다.

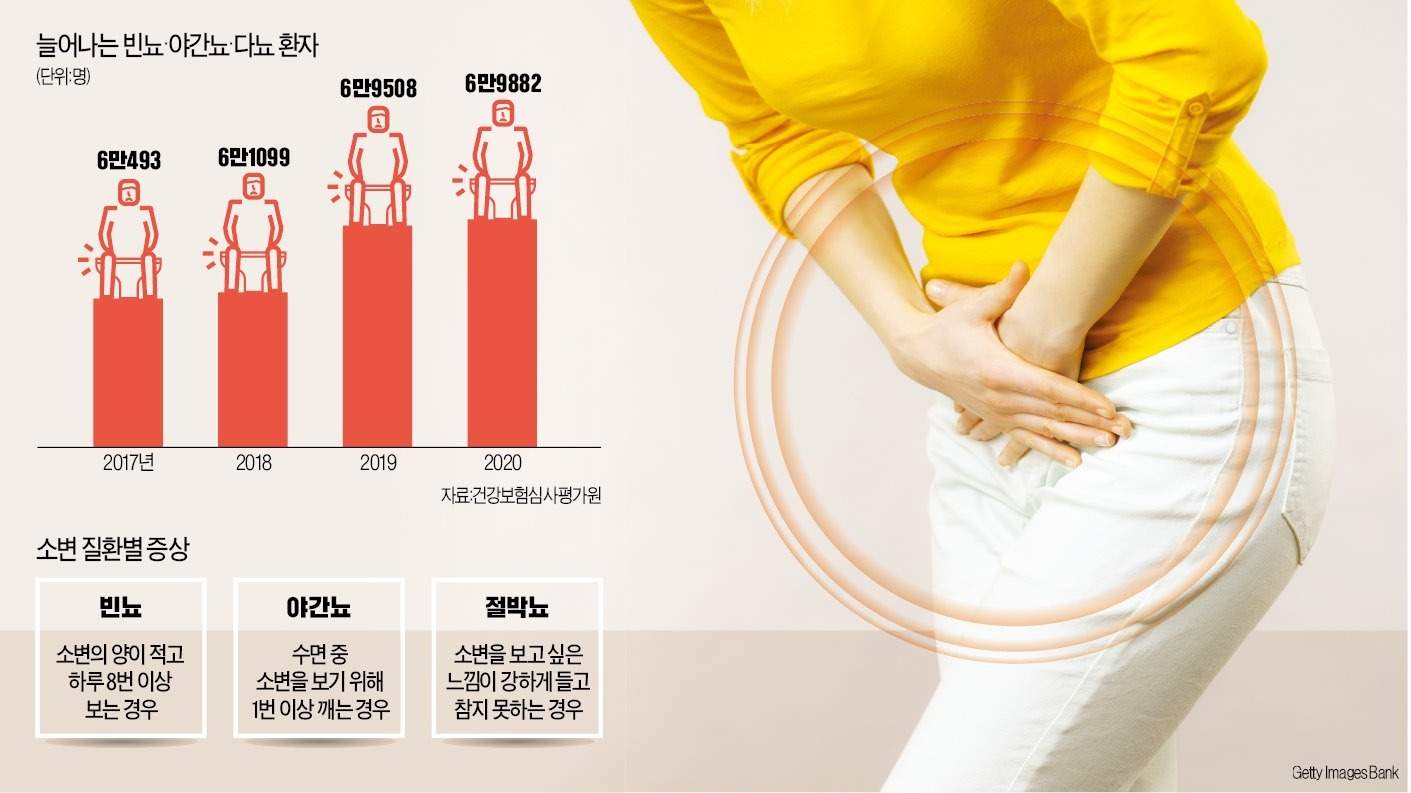

소변 관련 질환을 호소하는 사람은 점점 늘어나는 추세다. 건강보험심사평가원에 따르면 국내 빈뇨·야간뇨·다뇨 환자 수는 2016년 5만6000여 명에서 2020년 6만9000여 명으로 23.2% 늘었다.

하지만 젊은 사람에게 이런 증상이 나타나면 코골이, 수면무호흡 등이 원인일 수 있다. 잠을 자는 중에 코를 심하게 골면 복부 압력이 커지고 방광에 자극이 간다. 그러면서 야간뇨가 유발된다. 수면무호흡도 마찬가지다. 잠을 자다 호흡이 멈추면 산소 공급이 줄어들기 때문에 심장은 혈액에 산소를 공급하기 위해 박동 수를 늘린다. 밤중에 심장이 과도하게 일을 하면 몸에 나트륨과 물을 제거하도록 하는 단백질이 분비되면서 소변이 생성된다.

소변 관련 질환은 당뇨병 초기 증상일 수도 있다. 당뇨병 초기에 혈당이 급격히 높아지면 몸에 흡수되지 않은 당분이 소변으로 배출된다. 당은 수분을 포함하고 있기 때문에 소변량이 늘어난다.

신장질환일 가능성도 배제할 수 없다. 신장은 몸속 노폐물을 여과한다. 신장 기능에 문제가 생기면 노폐물뿐 아니라 수분도 몸속에 축적되면서 소변량이 늘어난다. 만성신부전증 환자 중 야간뇨 증상을 호소하는 사람이 많은 것도 같은 이유다.

성별에 따라 원인이 다를 수도 있다. 출산한 여성 가운데 소변 관련 질환을 앓는 경우가 많다. 임신 및 출산 과정에서 골반 근육과 방광 근육이 약해진 탓이다. 골반 근육은 요도, 방광, 자궁을 지탱해주는 중심 근육인데, 이게 약해지면 빈뇨, 요실금 등이 생긴다.

40대 이상의 중년 남성이면 전립선비대증을 의심해봐야 한다. 커진 전립선이 소변이 지나가는 통로인 요도를 누르면서 절박뇨나 빈뇨 증상이 생길 수 있다. 가벼운 증상이라고 방치했다간 전립선비대증이 악화돼 요도를 막는 ‘요로 폐색’ 등으로 이어질 수 있다.

소변 질환 환자는 커피, 녹차, 초콜릿을 멀리하는 게 좋다. 카페인이 방광 근육을 자극하기 때문이다. 술도 이뇨 작용을 촉진하는 만큼 절박뇨와 빈뇨 증상을 키울 수 있다. 야뇨증이 있다면 취침 2~3시간 전에는 과일이나 수분이 많은 음식을 피하는 게 좋다.

운동이나 생활습관 개선으로 해결되지 않으면 약물을 써야 한다. 단순한 과민성 방광 환자라면 ‘항무스카린제’를 써볼 수 있다. 방광을 수축시키는 신경전달물질인 아세틸콜린의 기능을 떨어뜨리고 방광을 이완시켜 준다. 3~6개월 꾸준히 복용해야 한다.

약이 잘 안 듣거나 증상이 심하면 보툴리눔 톡신이 대안이 될 수 있다. ‘보톡스’로 잘 알려진 보톨리눔 톡신은 근육을 마비시켜 주름을 편다. 같은 원리로 보툴리눔 톡신을 방광 내벽에 주입하면 방광근을 이완시켜 용적을 늘릴 수 있다. 한 번 시술하면 6~10개월 정도 효과가 지속된다.

당뇨병이나 전립선비대증이 원인인 경우 이에 맞는 치료를 해야 한다. 전립선비대증으로 인해 배뇨 질환이 생겼다면 요도에 내시경을 삽입해 막힌 부분을 뚫는 ‘경요도 전립선 절제술’ 등을 고려해볼 수 있다.

이선아 기자 suna@hankyung.com

관련뉴스