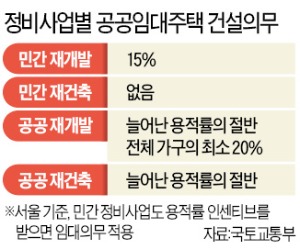

낮은 표준건축비는 수년간 재개발 사업의 ‘뜨거운 감자’였다. 의무 임대비율이 없는 재건축과 달리 재개발은 전체 가구 수의 15%(서울 기준)를 반드시 공공임대로 지어야 하기 때문이다. 표준건축비가 사업성에 미치는 영향이 더 크다.

정부가 공공개발 정책을 밀어붙이자 표준건축비를 둘러싼 논란은 커지고 있다. 시세와 큰 차이가 나는 표준건축비를 현실화하지 않으면 사업 추진이 힘든 곳이 많기 때문이다.

정부는 재개발·재건축 사업에서 새로 짓는 아파트의 일정 부분을 사와서 임대주택으로 주거취약계층에 공급하고 있다. 이때 임대아파트 매입가격 산정의 기준이 되는 게 표준건축비다. 공공임대는 표준건축비(건물)에 토지감정평가(땅)한 금액을 더해 가격을 매긴다. 소형 임대주택은 땅은 기부를 받고, 건물만 표준건축비를 주고 사오는 식이다.

정부는 재개발·재건축 사업에서 새로 짓는 아파트의 일정 부분을 사와서 임대주택으로 주거취약계층에 공급하고 있다. 이때 임대아파트 매입가격 산정의 기준이 되는 게 표준건축비다. 공공임대는 표준건축비(건물)에 토지감정평가(땅)한 금액을 더해 가격을 매긴다. 소형 임대주택은 땅은 기부를 받고, 건물만 표준건축비를 주고 사오는 식이다.표준건축비는 2007년 도입 당시만 해도 시세의 80% 수준이었다. 하지만 정부가 표준건축비 인상이 서민 주거부담 증가로 이어질 수 있다는 논리로 동결을 거듭하면서 시세와 차이가 크게 벌어졌다. 2016년 6월을 끝으로 이 가격을 인상하지 않았다. 임대아파트 가격안정화를 위한 수단으로 표준건축비를 활용한 것이다.

대한주택건설협회에 따르면 2019년 9월 기준 아파트 중층 기준(전용면적 60㎡ 이하) 표준건축비는 ㎡당 101만9400원으로, 기본형건축비 164만9000원의 62%에 불과하다. 기본형건축비는 분양가 상한제 아파트의 분양가를 정할 때 적용되는 기준으로 매년 두 차례(3·9월) 조정되고 있다.

2008년 이후 10년간 소비자물가지수와 건설공사비지수는 각각 20.2%, 36.3% 상승했지만 표준건축비는 5% 오르는 데 그쳤다. 한 건설사 관계자는 “건축비의 대부분을 차지하는 토목과 골조가 크게 다르지 않은 점을 감안하면 표준건축비와 기본형건축비의 격차가 비정상적으로 큰 것”이라고 강조했다.

공공재개발의 경우 전체 가구 수의 최대 20% 이상을 공공임대로 내놔야 한다. 공공재건축은 증가한 용적률의 50~70%는 기부채납으로 환수하면서 그 절반 이상을 장기 공공임대로 공급하도록 설계했다. 이동주 한국주택협회 산업본부 부장은 “공공재개발 등은 인센티브를 통해 가구 수를 크게 늘리고 이와 비례해 공공임대도 증가한다”며 “낮은 표준건축비로 인한 영향이 더 크다”고 설명했다.

오세훈 서울시장 취임으로 동력을 찾은 민간 재개발도 표준건축비로 인해 발목이 잡힐 수 있다. 재개발은 재건축과 달리 공공임대 의무비율을 지켜야 사업을 추진할 수 있다. 국토부는 지난해 관련 법을 개정해 이 법 상한을 15%에서 20%까지 올렸다. 다만 서울시는 자체 조례를 통해 이 기준을 종전과 같은 15%로 유지하고 있다. 정비업계 관계자는 “강남 등 분양가를 높게 받을 수 있는 지역은 임대주택 매입가격이 사업성에 미치는 영향이 제한적”이라며 “하지만 서울 외곽 등 사업성이 낮은 곳은 상당한 부담이 된다”고 했다.

전문가들은 표준건축비가 현실화되지 않으면 임대주택 품질이 심각하게 저하될 수 있다고 우려한다. 공사비용이 올라가는 상황에서 건축비가 묶이다 보니 값싼 마감자재를 적용할 수밖에 없어서다. 김태섭 주택산업연구원 주택산업진흥실장은 “한 단지 내에서 저가 자재로 지은 임대동과 고가 자재를 사용한 일반동이 공존하면 위화감 조성 등 사회 문제가 심화될 수 있다”고 지적했다.

국토부는 관련 용역이 끝나는 대로 전문가 논의 등을 거쳐 하반기 내 표준건축비 인상 여부를 결정할 계획이다.

■ 표준건축비

공공임대 아파트 가격을 산정할 때 기준이 되는 건축비. 공사비와 설계감리비, 부대비용 등을 감안해 정해진다. 건축 평가, 건축비에 대한 보조·융자 등의 기준으로도 활용된다. 정부가 필요에 따라 부정기적으로 인상한다.

이유정 기자 yjlee@hankyung.com

관련뉴스