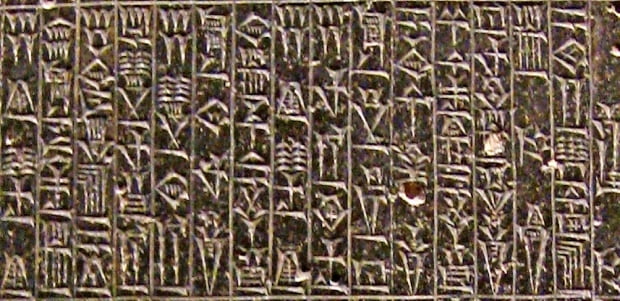

고대 메소포타미아 바빌로니아의 6대 왕이었던 함무라비(기원전 1792~기원전 1750)는 메소포타미아 지방을 재통일한 군주였다. ‘눈에는 눈, 이에는 이(an eye for an eye, a tooth for a tooth·lex talionis)’란 문구로 널리 알려진 ‘함무라비 법전’의 주인공이기도 하다.

기원전 1772년께까지 작성 연대가 올라가는 이 법전은 당시의 사회상을 잘 보여주는 282개 법조항으로 구성돼 있다. 거짓 증언과 절도, 은닉에 대한 처벌 규정이 있고 노동, 재산, 상거래, 결혼, 이혼, 상속, 입양, 농업, 급여, 임대료에 관한 사법적인 문제도 다루고 있다. 바빌로니아와 외국에서 노예를 사고파는 것도 주요한 주제다. 그중 32개 조항에서 사형을 규정하고 있고 귀나 팔, 다리 등 신체를 자르는 것을 언급한 곳도 수두룩하다. 역사학자들은 이 법전에서 형벌 조항이 두드러지게 많고, 이전까지 단순한 배상의 대상이던 경범죄에 대해 사형으로 벌한다는 데서 “치안 문제를 가장 중요하게 여길 정도로 아직 안정되지 않은 사회였다”는 사회상을 추론하고 있다.

기원전 1772년께까지 작성 연대가 올라가는 이 법전은 당시의 사회상을 잘 보여주는 282개 법조항으로 구성돼 있다. 거짓 증언과 절도, 은닉에 대한 처벌 규정이 있고 노동, 재산, 상거래, 결혼, 이혼, 상속, 입양, 농업, 급여, 임대료에 관한 사법적인 문제도 다루고 있다. 바빌로니아와 외국에서 노예를 사고파는 것도 주요한 주제다. 그중 32개 조항에서 사형을 규정하고 있고 귀나 팔, 다리 등 신체를 자르는 것을 언급한 곳도 수두룩하다. 역사학자들은 이 법전에서 형벌 조항이 두드러지게 많고, 이전까지 단순한 배상의 대상이던 경범죄에 대해 사형으로 벌한다는 데서 “치안 문제를 가장 중요하게 여길 정도로 아직 안정되지 않은 사회였다”는 사회상을 추론하고 있다.법전에는 또 국내 상업과 국제 교역을 장려하기 위한 ‘카룸(karum)’이라는 곳을 두고 ‘상인들의 감독’인 와킬 탐카리(wakil tamkari)가 조직을 대표하도록 했다. 당시 상업 발달 수준이 만만치 않았다는 증좌다.

물론 불평등 사회였던 당시 현실대로 보복도 불평등하게 이뤄졌다. 귀족이 평민의 눈을 상하게 하거나 뼈를 부러뜨리면 1미나의 은을 지불해야 했지만, 피해자가 노예인 경우엔 배상액이 절반으로 줄었다. 또 “아들이 아버지를 때리면 한 손을 자른다”라거나 “임신부를 때려 유산하면 5세겔의 돈을 갚고, 임신부까지 죽으면 때린 사람의 딸을 죽인다” 같은 법규도 있다. 물론 유산한 여인의 신분이 귀족·지도층 인사냐, 노예냐, 중간층이냐에 따라 갚을 돈이 2, 5, 10세겔로 차이가 나기는 했다. “수술 후에 귀족이 죽거나 눈을 잃으면 수술한 의사의 손목을 자른다”는 식으로 오늘날의 시선에서 보자면 어처구니가 없고 야만적 느낌이 드는 구절이 있는 것도 사실이다. 같은 이유로 잘못 지은 집이 무너져 사람이 죽으면 그 집을 지은 석공이 목숨을 내놔야 했다.

‘증인이나 계약서 없이’ 거래했다는 점을 증명하는 방식도 ‘과학적’이었다. 원래 재산 소유자가 특정 물건이 그의 재산이었음을 말해줄 증인이 있다고 주장하고, 물건 구입자도 정당한 거래였다는 점을 뒷받침할 증인이 있다고 맞서면 증인을 데려올 때까지 6개월의 시간이 주어졌다. 구입자가 판 사람과 증인을 데려오지 못하고 원 소유자가 믿을 만한 증인을 데려오면 구입자가 도둑으로 판정돼 사형을 당했다. 반대의 경우엔 잃어버렸다는 주장에 무고죄가 내려져 사형에 처해졌다. 양쪽에서 증인을 데려오고 증언이 모두 신빙성이 있을 경우, 물건을 판 상인이 도둑으로 판정돼 사형 판결이 내려졌다.

형법이라는 것이 개인 간의 ‘사적 보복’을 금지하는 대신 국가가 가해자를 처벌하는 ‘공적 응징’으로 대체되는 것에서 출발했다는 점을 고려하면 원시적 형태의 함무라비 법전도 피해자의 복수 감정을 어느 정도 보상해주는 기능도 있지 않나 하는 생각이 든다. 그리고 구체적인 법규범이 만들어지고 확고하게 집행되면서 ‘계약’이 힘을 얻고, 거래가 활성화될 수 있었으리라.

김동욱 한국경제신문 기자

① 사유재산, 계약, 증인 등이 경제 발전의 밑바탕이 되는 이유는 뭘까.

① 사유재산, 계약, 증인 등이 경제 발전의 밑바탕이 되는 이유는 뭘까.② 다양한 수준에서 개인 간 다툼으로 분쟁을 해결하는 것과 사형이나 신체절단 같은 과도한 형벌로 뒷받침하는 국가에 의한 공적 해결 가운데 어느 쪽이 더 타당할까.

③ 고조선의 팔조법에서도 사람을 죽이면 사형에 처하고 상처를 입히면 곡물로 배상하라고 규정했는데, 흉악범은 사형으로 다스리는 것이 옳을까.

관련뉴스