농학자에게 퀴즈를 내보자. 어떤 지역이 있는데 장마가 없는 대신 습도가 높고, 겨울이 축축하며, 지역 전체가 경사면이 많아서 해의 위치에 따라 땅에 양지와 음지가 매일 반복적으로 교차된다. 그리고 화산회토가 많은데 점토 함량이 낮아 구조가 성기고 유기물 함량이 높다. 이런 지역에서는 어떤 작물을 기르는 것이 좋을까? 농학자의 모범답안. 산채(山菜).

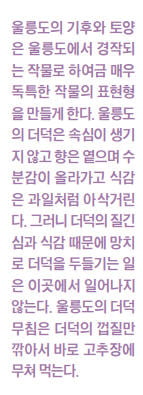

울릉도의 기후와 토양은 울릉도에서 경작되는 작물로 하여금 매우 독특한 작물의 표현형을 만들게 한다. 울릉도의 더덕은 속심이 생기지 않고 향은 옅으며 수분감이 올라가고 식감은 과일처럼 아삭거린다. 그러니 더덕의 질긴 심과 식감 때문에 망치로 더덕을 두들기는 일은 이곳에서 일어나지 않는다. 울릉도의 더덕 무침은 더덕의 껍질만 깎아서 바로 고추장에 무쳐 먹는다. 명이도 다르다. 울릉도 명이는 식감이 더 보드랍고 마늘 향도 타지역의 것보다 강하지 않다.

울릉도의 기후와 토양은 울릉도에서 경작되는 작물로 하여금 매우 독특한 작물의 표현형을 만들게 한다. 울릉도의 더덕은 속심이 생기지 않고 향은 옅으며 수분감이 올라가고 식감은 과일처럼 아삭거린다. 그러니 더덕의 질긴 심과 식감 때문에 망치로 더덕을 두들기는 일은 이곳에서 일어나지 않는다. 울릉도의 더덕 무침은 더덕의 껍질만 깎아서 바로 고추장에 무쳐 먹는다. 명이도 다르다. 울릉도 명이는 식감이 더 보드랍고 마늘 향도 타지역의 것보다 강하지 않다.울릉도의 유일한 평지 나리분지에서 숲을 걷는다. 포근함과 동시에 뭔지 모를 이국적 낯섦이 느껴지는 역설적 상황이다. 오솔길을 걷고 있지만 우리가 아는 대한민국 오솔길의 풍경이 아니다. 빗살무늬가 한줄한줄 새겨진 창촉처럼 생긴 너도밤나무의 흐드러진 이파리가 그 낯섦을 만들어 내는 주인공이다. 너도밤나무는 우리나라 본토에서는 쉽게 보기 힘들지만, 울릉도를 대표하는 수목으로 울릉도 전체 수목 면적의 35%를 차지하고 있고, 주로 울릉도 중심 고지대 숲을 지배하고 있다. 시선을 아래로 내려 너도밤나무의 그림자가 드리운 땅을 살펴보자. 너도밤나무의 낙엽이 쌓여 만들어진 비옥한 부엽토가 있고, 그 사이사이에 파릇파릇한 순이 올라와 있다. 바로 울릉도 명이다.

현재 명이는 울릉도 전역에서 재배되고 있지만, 원래는 500m 이상 고지의 서늘한 나무 그늘, 촉촉한 토양에서 자생하는 식물이다. 명이는 햇볕을 많이 받으면 웃자라 잎이 질겨진다. 울릉도의 너도밤나무는 자연 차양 역할을 하고, 그 낙엽이 쌓여 생긴 부엽토가 자양분이 돼 명이의 최적 생장 환경을 조성하기 때문에 울릉도에선 너도밤나무 군락지와 명이가 함께 발견된다. 따라서 울릉도 자생 명이와 가장 유사한 재배 명이는 햇볕이 상대적으로 많이 드는 남쪽보다는 북쪽의 고지대 너도밤나무 군락지 인근 밭에서 수확한 것이다.

현재 명이는 울릉도 전역에서 재배되고 있지만, 원래는 500m 이상 고지의 서늘한 나무 그늘, 촉촉한 토양에서 자생하는 식물이다. 명이는 햇볕을 많이 받으면 웃자라 잎이 질겨진다. 울릉도의 너도밤나무는 자연 차양 역할을 하고, 그 낙엽이 쌓여 생긴 부엽토가 자양분이 돼 명이의 최적 생장 환경을 조성하기 때문에 울릉도에선 너도밤나무 군락지와 명이가 함께 발견된다. 따라서 울릉도 자생 명이와 가장 유사한 재배 명이는 햇볕이 상대적으로 많이 드는 남쪽보다는 북쪽의 고지대 너도밤나무 군락지 인근 밭에서 수확한 것이다.명이를 포함한 봄 산채는 수확하면 곧 시들기 때문에 이를 장아찌로 담아 냉동 보관한다. 물론 울릉도 현지에서는 명이를 수확하면 생잎 그대로 쌈을 싸 먹기도 하고, 이른 봄에는 명이 순을 뽑아서 매콤새콤하게 무쳐 먹기도 한다. 그러나 육지 소비자들이 접하는 울릉도의 명이, 부지갱이는 전부 냉동 장아찌로 저장된 것일 수밖에 없다.

울릉도 부지갱이는 명이보다 쉽게 재배가 가능해 훨씬 저렴하게 먹을 수 있는 산채다. 명이 가격의 3분의 1 수준이다. 문광덕 경북대 교수의 연구에 따르면 울릉도 부지갱이는 우리가 섭취하는 산채류 중 가장 높은 단백질 함량을 보이는 작물이다. 최근 식물성 단백질에 대한 관심이 사회적으로 올라가고 있는데, 울릉도에서 가장 흔한 산채로 주로 장아찌로 먹는 부지갱이는 콩보다 더 맛있게 먹을 수 있는 새로운 식물성 단백질 섭취원이 된다. 부지갱이 장아찌는 밥 위에 올려 먹어도 맛있고, 고기와 함께 먹어도 그 맛의 궁합이 좋다.

울릉도에서 사흘 정도 머물다 보면 ‘평지가 그리운 병’이 슬슬 생기기 시작하는데, 이때 차를 타고 하늘을 향해 오르다 비로소 나리분지에 진입하게 되면 ‘아!’ 하는 작은 탄성이 터져 나온다. 외지인에게 나리분지는 웅장한 느낌이라기보다는 아늑하고 포근한 품에 안기는 느낌이다.

나리분지의 음식은 산채류를 활용한 것이 많은데, 부지갱이, 삼나물을 잔뜩 넣어 부쳐낸 산채전이 그 대표다. 울릉도 특유의 하늘과 땅이 만들어낸 보드라운 산채는 전으로 부쳐내도 전혀 질긴 느낌이 없다. 역시 부드러운 식감의 울릉도 더덕으로 부쳐낸 더덕전도 별미다. 나리분지의 숲을 하이킹하다 돌아와서 다시 해안 쪽으로 내려가기 전에 식당에서 전 두어 장을 간식으로 부쳐 먹으니 하늘은 파랗고 내 기분은 핑크색이다. 울릉도 홍감자를 갈아서 전으로 부친 감자전도 놓치면 안 될 별미다.

울릉도에서는 본토에서 찾아보기 힘든 껍질이 붉고 알이 작은 홍감자를 재배하고 있는데, 분이 아주 많아 포슬포슬하다. 단위 면적당 수확량이 적은 편인데도 울릉도에선 이 감자를 주로 재배한다. 왜일까? 나리분지에서 홍감자를 재배하는 가족을 만나 짧게 인터뷰했는데, 그분들은 이를 ‘토종 감자’라고 표현했다. 오래전부터 울릉도에서 자생해온 식물이라는 뉘앙스였다. 내가 잔혹(?)하게도 ‘감자는 원래 남미가 원산지이며, 1800년대 중반 이후 국내에서 본격적으로 재배한 것’이라고 전했을 때 적잖이 당혹해하는 눈치였다. 괜한 말을 했다 싶었다.

울릉도 홍감자는 최소 90년 전에 울릉도에 들어왔으며, 여러 감자와의 생존 경쟁에서 울릉도 주민에게 선택받은 이유는 탁월한 저장성 때문이라는 정보를 다른 인터뷰를 통해 획득했다. 울릉도에는 육지로부터의 식재료 보급이 언제든 끊길 수 있다는 우려로 모든 식재료를 장기 저장하는 문화가 있다. 지금도 기상이 안 좋으면 며칠이고 배가 끊긴다. 저장 기술이 발전한 지금 울릉도 사람들은 가능한 식재료를 급랭해 보관하고자 한다. 그러나 감자는 냉동 보관이 힘들기 때문에 상온에서 가능한 한 싹이 잘 트지 않고 품질이 오래 유지되는 품종이 선택된 것은 당연하다. 울릉도라고 하는 극동의 갈라파고스에서 자연의 일부인 인간의 선택에 의한 진화의 증거가 바로 홍감자다.

울릉도의 이런 릴레이식 소고기 공급 문화가 낳은 식육 문화의 독특한 점은 숙성의 개념이 없고 신선한 고기를 가능한 한 빠르게 소비한다는 것이다. 도축 후 질긴 고기를 냉장고에서 길게는 한 달까지 숙성시켜 부드러운 식감과 숙성된 향을 즐기는 것이 요즘 일반적인데, 울릉도 주민들은 숙성된 고기 맛을 선호하지 않는다. 그래서 육지 방문객이 울릉도의 소고기를 먹으면 질기다는 불평이 나오곤 한다. 그러나 울릉도의 식당에서는 냉장고에서 2~3주 정도 잘 숙성된 고기를 낼 때 ‘아이고, 손님, 오래된 고기를 내서 죄송합니다’라고 사과한다. 고기가 좀 질기지 않냐는 질문에 ‘우리 울릉도 사람들은 싱싱한 소고기를 막 씹는 맛으로 즐긴다 아입니꺼!’라는 이야기를 수차례 들었다.

울릉도의 이런 릴레이식 소고기 공급 문화가 낳은 식육 문화의 독특한 점은 숙성의 개념이 없고 신선한 고기를 가능한 한 빠르게 소비한다는 것이다. 도축 후 질긴 고기를 냉장고에서 길게는 한 달까지 숙성시켜 부드러운 식감과 숙성된 향을 즐기는 것이 요즘 일반적인데, 울릉도 주민들은 숙성된 고기 맛을 선호하지 않는다. 그래서 육지 방문객이 울릉도의 소고기를 먹으면 질기다는 불평이 나오곤 한다. 그러나 울릉도의 식당에서는 냉장고에서 2~3주 정도 잘 숙성된 고기를 낼 때 ‘아이고, 손님, 오래된 고기를 내서 죄송합니다’라고 사과한다. 고기가 좀 질기지 않냐는 질문에 ‘우리 울릉도 사람들은 싱싱한 소고기를 막 씹는 맛으로 즐긴다 아입니꺼!’라는 이야기를 수차례 들었다.울릉도의 소고기에서는 확연히 다른 특성이 느껴진다. 고기 자체에 마블링과 기름기가 적고, 살코기의 근섬유 조직이 좀 더 굵어 씹는 느낌이 다르며, 보수력(保水力)이 높아 고기를 씹으면 입안에 육즙이 흥건하게 고이는 경험을 흔히 하게 된다. 또한 이 육즙에서 짙은 육향이 느껴진다. 울릉도의 소고기가 이런 독특한 특성을 갖게 된 것은 소가 자라는 환경과 먹는 사료가 다르기 때문이다. 울릉도의 소는 고지대에서 사육되고, 동시에 강하고 습한 바닷바람을 상시 맞으면서 자란다. 그리고 무엇보다도 이들이 먹는 사료는 일반적인 곡물 사료가 아니라 울릉도의 산채가 ‘메인 디시’다.

울릉도의 보들보들한 봄의 산채는 사람을 위해, 그리고 이후의 드세진 산채는 울릉도의 소를 위해 수확, 채집된다. 부지갱이, 칡넝쿨, 섬바디, 쑥, 전호, 독활, 미역취 등의 다양한 산채와 약초가 소의 먹이가 된다. 울릉군청에서 이를 수매한 뒤 소가 먹기 좋게 발효 가공해 소 생산 농가에 공급한다. 이렇게 먹이 자체가 다르기 때문에 울릉도의 소는 약(藥)소라고 불리고 육지에서 사육하고 있는 소와는 본질적으로 다른 특성을 가진다. 국내에서 사육 중인 대부분의 소는 곡물 사료를 먹여 키운다. 그렇게 해야 마블링이 생기고 높은 등급을 받을 수 있다. 반대 이유로 울릉도 약소는 눈꽃 같은 마블링이 없다. 그러나 특유의 진한 육향을 품고 있다. 이거 하나는 분명히 기억하자. 원래 소는 풀을 뜯는 가축이다.

울릉도 약소는 누렁이 황소도 있고, 얼룩이 칡소도 있다. 한우라고 하면 흔히 누렁이를 떠올리지만 칡소도 분명히 다른 품종의 전통 한우다. 칡소는 가죽에 호랑이 무늬가 있다 하여 울릉도에서는 ‘호랑약소’라고도 부른다. 황소와 칡소는 둘 다 약소이긴 하지만 품종 차이에서 오는 맛의 차이가 있다. 소고기 마니아라면 울릉도에 들러 누렁약소와 호랑약소 둘 다 먹어보는 것도 좋겠다.

울릉도의 식문화에 뺄 수 없는 해산물은 회나 말린 오징어를 제외하고는 대체로 조업 후 원물을 급랭한 것을 해동해 쓴다. 신선할 때 급랭했기 때문에 해동만 잘하면 그대로 신선하다. 오징어를 말리기 위해서는 내장을 제거해야 하는데, 이때 제거한 내장으로 끓인 시원한 오징어 내장탕, 오징어와 돼지고기 삼겹살을 함께 볶은 오삼불고기, 홍합과 따개비를 넣어서 지어낸 홍합밥, 따개비밥도 울릉도의 흥미로운 식문화다.

2025년을 목표로 울릉공항이 건립 중이다. 울릉도는 현재 수도권에서 여러모로 접근이 용이하지 않다. 공항이 생기면 더 많은 방문객이 몰릴 것이 자명하다. 방문객의 증가는 울릉도에 더 많은 부를 안겨줄 것이다. 이러한 부가 울릉도 특유의 섬 식문화를 더욱 특색 있고 세련되게 만드는 자양분이 될는지, 아님 여느 관광지와 다를 바 없는 재미없고 따분한 표준화된 관광지 음식이 득세하게 할 독배가 될는지 기대와 우려가 교차한다. 제주도의 개발 사례를 보며 배울 것은 배우고 거부할 것은 과감하게 거부할 힘과 마음의 준비를 울릉도 주민들이 현명하게 해 나가길 기대한다.

■ 문정훈은

■ 문정훈은KAIST 경영과학과 교수를 거쳐 현재 서울대 농경제사회학부 교수로 푸드비즈니스랩을 이끌고 있다. 푸드비즈니스랩은 더 잘 먹고, 잘 마시고, 잘 노는 세상을 꿈꾸는 이들이 모여 흥미로운 작당을 하는 곳으로, 농식품의 가치를 발굴하고 상품화해 소비자에게 전달하고 있다. 먹거리에 세련되고 까다로운 소비자가 이 세상을 구하고 지속가능한 미래를 연다는 믿음 아래 끊임없이 소비자와 소통한다. 자신의 취향을 모르거나 주는 대로 먹는 소비자들이 자기 주도적 소비를 하도록 도움으로써 획일화된 농식품 산업의 관행을 깨뜨리고 다양성의 세계를 열고 있다.

관련뉴스