요즘 장안의 화제인 한경 글로벌마켓의 한 애청자로부터 문의 전화가 왔다. “올해 9월에는 낙인(stigma)과 같은 기분 나쁜 용어가 왜 유난히 많이 들리느냐” “행복 도취(euphoria)와 같은 기분 좋은 용어는 언제 들을 수 있느냐”는 질문이었다.

요즘 장안의 화제인 한경 글로벌마켓의 한 애청자로부터 문의 전화가 왔다. “올해 9월에는 낙인(stigma)과 같은 기분 나쁜 용어가 왜 유난히 많이 들리느냐” “행복 도취(euphoria)와 같은 기분 좋은 용어는 언제 들을 수 있느냐”는 질문이었다.매년 여름 휴가철이 끝나는 9월은 정책이나 시장 입장에서 특별한 의미가 있는 달이다. 세계 경제를 주도하는 미국은 10월 시작되는 새 회계연도를 앞두고 재정정책 방향이 잡히고, 회계연도상 마지막인 9월 미국 중앙은행(Fed) 회의에서는 통화정책도 조율된다. 새로운 정책 방향에 따라 시장 참여자가 매수와 매도 포지션을 결정하는 과정에서 예기치 못한 사태가 발생한다.

올해처럼 ‘OOO1년’이 걸리는 9월에는 10년마다 위기가 반복돼 왔다. 반세기 전인 1971년에는 2차 세계대전 이후 지속됐던 브레턴우즈 체제의 균열이 정점에 도달하면서 급기야 닉슨의 금 태환 정지 선언으로 이어졌다. 달러 가치를 금으로 보장하지 않는다는 것은 당시에는 상상할 수 없는 일이라 국제금융시장은 일대 혼란을 겪었다. 1970년대 초반의 혼란이 스미스소니언, 킹스턴 체제를 거치면서 안정을 찾을 무렵 2차 오일쇼크로 1981년에는 스태그플레이션 위기가 닥쳤다. 1970년대 말까지 주류 경제학이었던 케인스 이론으로 설명되지 못함에 따라 대처도 불가능했다. 침체를 막기 위해 총수요를 늘리면 물가가 앙등하고 물가를 잡기 위해 총수요를 줄이면 경기가 더 침체되기 때문이다.

올해처럼 ‘OOO1년’이 걸리는 9월에는 10년마다 위기가 반복돼 왔다. 반세기 전인 1971년에는 2차 세계대전 이후 지속됐던 브레턴우즈 체제의 균열이 정점에 도달하면서 급기야 닉슨의 금 태환 정지 선언으로 이어졌다. 달러 가치를 금으로 보장하지 않는다는 것은 당시에는 상상할 수 없는 일이라 국제금융시장은 일대 혼란을 겪었다. 1970년대 초반의 혼란이 스미스소니언, 킹스턴 체제를 거치면서 안정을 찾을 무렵 2차 오일쇼크로 1981년에는 스태그플레이션 위기가 닥쳤다. 1970년대 말까지 주류 경제학이었던 케인스 이론으로 설명되지 못함에 따라 대처도 불가능했다. 침체를 막기 위해 총수요를 늘리면 물가가 앙등하고 물가를 잡기 위해 총수요를 줄이면 경기가 더 침체되기 때문이다.수급 이론으로 설명되는 경제 현상이 공급 측 요인으로 스태그플레이션이 발생함에 따라 정책 대응도 바뀌었다. 1980년대 초로서는 획기적 발상인 아서 래퍼 곡선을 바탕으로 한 레이거노믹스, 즉 공급 중시 경제학이다. 세율 인하 등을 통해 공급 능력을 확대해 경기를 부양하고 물가도 잡을 수 있었다.

1989년 베를린 장벽 붕괴를 계기로 친서방 정책을 표방한 사회주의 국가들의 대거 참여로 민주주의와 시장경제를 추구하는 국가만을 위주로 하던 제도적 틀이 포화점을 넘으면서 틈이 벌어졌다. 그 틈을 파고든 것이 1991년 유럽 통화위기다. 틈이 워낙 커서 1994년 중남미 외채위기, 1997년 아시아 통화위기, 1998년 러시아 모라토리엄으로 이어졌다.

1980년대 초 세금 감면으로 시작된 공급 주도 성장이 1990년대 들어 네트워크만 깔면 갈수록 공급 능력이 확대되는 이른바 ‘수확 체증의 법칙’이 적용되는 인터넷 혁명으로 연결되면서 고성장·저물가의 신경제 신화를 구가하던 미국 경제도 2001년 발생한 9·11 테러 사건을 계기로 증시부터 무너지기 시작했다.

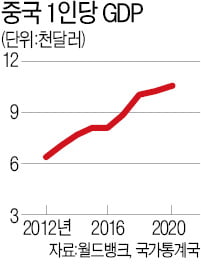

뒤늦게 자산 거품의 심각성을 인식한 앨런 그린스펀 당시 Fed 의장이 2004년부터 기준금리를 대폭 올렸다. 하지만 중국의 미국 국채 매입으로 시장금리가 더 떨어지는 ‘그린스펀 수수께끼’가 발생하는 과정에서 더 심해진 부동산 거품이 2008년 서브프라임 모기지 사태를 계기로 터지면서 2011년에는 국가신용등급마저 강등당하는 최악의 수모를 겪었다.

‘OOO1년’이 걸리는 10년마다 반복되는 위기 속에 올해 9월에는 어떤 낙인 효과가 발생할 것인지가 주목됐다. 코로나 사태 이후 저금리로 부채가 늘어난 데다 너무 많이 풀린 돈으로 주식과 부동산을 중심으로 거품이 심하게 꼈기 때문이다. 마치 기다렸다는 듯이 중국 헝다그룹 파산 위기가 터졌다.

최대 관심은 헝다그룹 파산 위기가 리먼브러더스 사태처럼 글로벌 금융위기로 악화될 것인가 하는 점이다. 이론적으로 특정국 위기가 ‘리먼형’으로 확대될 것인지, 아니면 ‘국부형’으로 수렴될 것인지는 두 가지 요인으로 결정된다. 하나는 레버리지 비율이 얼마나 높으냐고, 다른 하나는 투자 분포도가 얼마나 넓으냐 하는 글로벌 정도다. 중국은 아직까지 두 가지 지표가 낮아 헝다그룹이 파산하더라도 리먼급 위기보다 그 충격이 중국과 주변국에 집중될 것으로 예상된다. 중국에 대한 경제 의존도가 높고 가계부채가 위험수위를 넘은 우리로서는 ‘빚의 복수’ 시작인 헝다그룹 파산 위기로 올해 9월에도 유포리아를 기대하기는 어렵다.

관련뉴스