우리술도 그렇다. 고문헌, 전래동화 속에 등장하는 술 제조법을 복원해 재미를 주는 술이 있다. 고려시대 귀족이 즐겼다는 ‘녹파주’, 조선시대 궁중에서 빚어 마셨다는 ‘아황주’가 그렇다. 최근엔 막걸리를 중심으로 소규모 양조장이 늘면서 강한 개성을 갖춘 술도 각광받고 있다.

국내 주류시장은 정체 상태다. 농림축산식품부에 따르면 2018년까지만 해도 주류업체 출고금액 기준 국내 주류 시장은 9조원대를 유지했지만 2019년부턴 8조원대로 내려앉았다. 코로나가 확산해 모임이 줄어든 지난해에는 주류 시장 규모가 더 쪼그라든 것으로 추정된다.

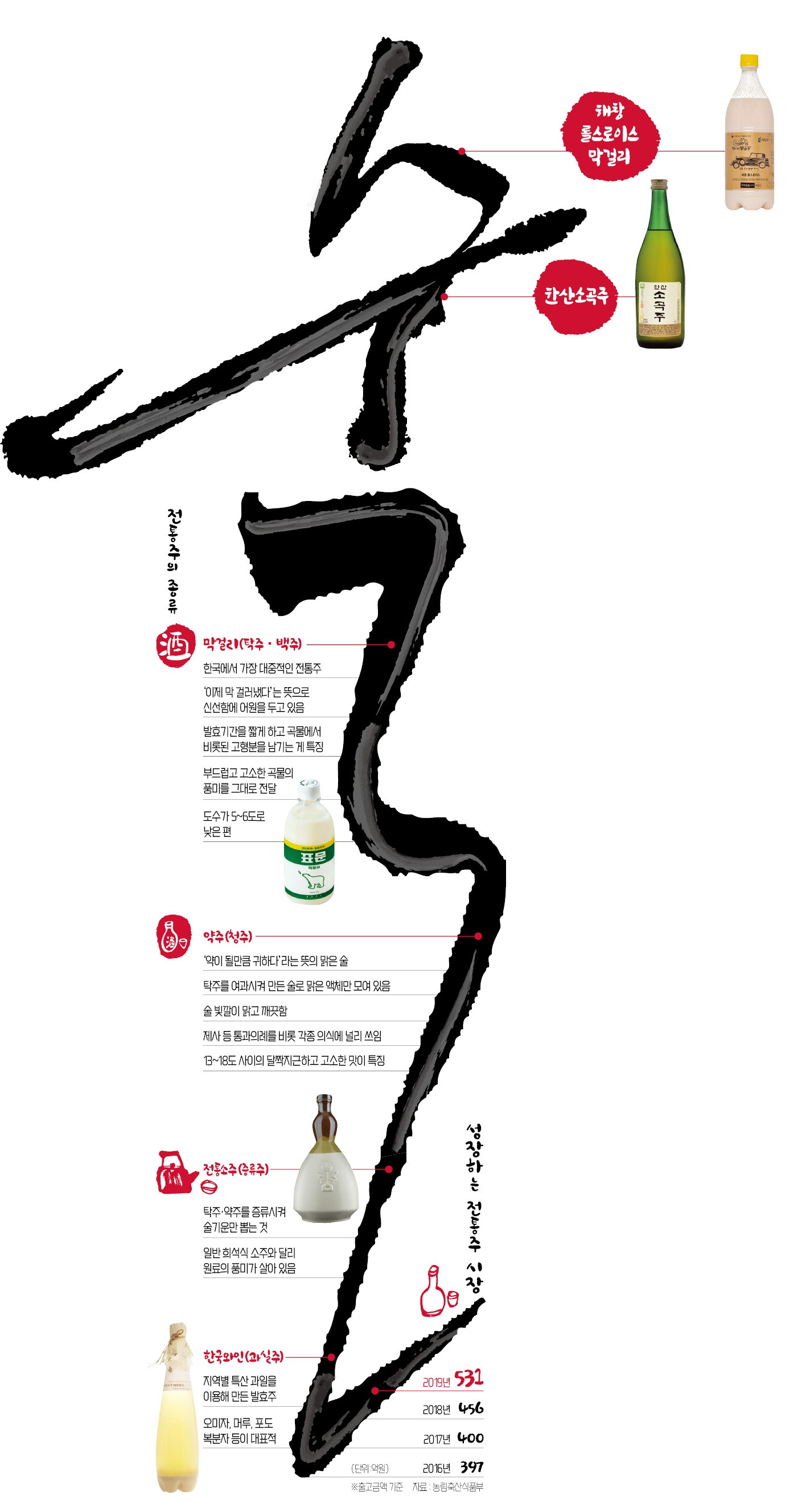

전통주는 다르다. 2016년 말 397억원이었던 전통주 시장 규모는 2019년 말 531억원으로 3년 만에 33% 성장했다. 남선희 전통주갤러리 관장은 “2017년부터 전통주를 온라인으로 판매할 수 있는 길이 열리면서 전통주 판매량이 매년 꾸준히 늘고 있다”며 “다양한 전통주를 판매하는 보틀숍을 열려는 사람들의 문의도 빠르게 늘어나는 추세”라고 말했다.

전통주갤러리는 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 전통주를 알리기 위해 2015년 문을 연 전통주 전시관이다. 지금은 서울 강남역에 터를 잡았는데, 내년부터는 북촌으로 자리를 옮겨 전통주 전시와 시음행사를 이어갈 예정이다.

이기숙 명인이 빚는 감홍로는 ‘조선 3대 명주’로 꼽힐 정도로 전통이 깊다. 도자기 병 모양의 겉모습만 봐선 술병인지 알기 어렵다. 술이라는 글자조차 적혀 있지 않다. 술을 모두 마신 뒤 화병 같은 인테리어 소품으로 활용할 수 있도록 디자인부터 신경을 썼다.

막걸리 브루어리를 표방하는 한강주조는 대한제분과 손잡고 지난해 ‘표문막걸리’를 내놨다. 표문은 곰표를 아래위로 거꾸로 뒤집어놓고 봤을 때 글자 모양이다. 밀가루 브랜드인 곰표를 막걸리에 붙이고, 로고를 뒤집어 반전의 재미를 줬다. 옛날 술로만 취급받던 막걸리 이미지를 뒤집자는 의미도 담겼다.

12도로 담근 막걸리에 고두밥과 누룩을 넣고 다시 숙성해 도수가 높다. 한 번 숙성을 거친 술을 단양주, 여러 차례 숙성을 거친 술을 가양주라고 하는데 ‘해창 18도’는 세 번 숙성을 거쳤기 때문에 가양주 중에서도 삼양주에 속한다. 막걸리를 한 번 숙성하는 데만 두 달이 걸린다.

울산 양조장에서 빚는 복순도가 손막걸리는 소비자 가격이 한 병에 1만2000원이지만 ‘샴페인 막걸리’로 입소문을 탔다. 보통 막걸리보다 탄산이 많이 들어 있어 목으로 넘길 때 시원한 느낌을 준다. 막걸리 중에선 싸지 않은 가격인데도 연간 10만 병 이상 팔린다.

나수지 기자 suji@hankyung.com

관련뉴스