새 옷을 사려고 하는데 두 가지 서로 다른 스타일이 눈에 띈다. 둘 다 마음에 든다. 그러나 지갑에는 하나를 살 돈밖에 없다. 한참을 고민하다가 그중 하나를 구입한다. 막상 사고 나니 내가 선택한 옷이 더 좋아 보여 기분이 흡족하다. 누구나 이와 비슷한 경험을 했을 것이다.

새 옷을 사려고 하는데 두 가지 서로 다른 스타일이 눈에 띈다. 둘 다 마음에 든다. 그러나 지갑에는 하나를 살 돈밖에 없다. 한참을 고민하다가 그중 하나를 구입한다. 막상 사고 나니 내가 선택한 옷이 더 좋아 보여 기분이 흡족하다. 누구나 이와 비슷한 경험을 했을 것이다.인간은 어려서부터 교육을 통해 올바른 사회의 일원으로서 기본 소양 또는 도덕성을 갖춘다. 사회는 개인에게 적법한 행동 규범을 요구하고, 만약 여기서 벗어나면 법으로 규제해 처벌한다.

은행의 현금지급기에서 10만원을 찾고 보니 통장 잔액이 바닥이다. 이번 달 생활비 부족을 걱정하며 나오는데 바로 문 밖에 갈색 봉투가 떨어져 있다. 살짝 보니 5만원권 한 묶음이 들어 있다. 주변에는 아무도 없다. 도덕성이 제대로 작동하면 즉시 그 돈을 들고 은행으로 돌아가 주인을 찾아주라며 맡길 것이다. 누군가 돈을 찾고 나가다가 떨어뜨렸을 가능성이 높기 때문이다. 이와 전혀 다른 행동도 가능하다. 일단 돈 봉투를 주머니에 넣고서 자리를 벗어난다. 마침 돈이 절실히 필요하던 차에 이런 행운이 생기다니! 그런데 또 하나의 생각이 스멀스멀 올라온다. 이 돈을 돌려주는 것이 옳은 행동이라는 생각. 이 두 개의 서로 상반된 생각이 마음속에서 싸움을 한다. 심리학에서는 이런 마음 상태를 ‘인지부조화(認知不調和·cognitive dissonance)’라고 한다.

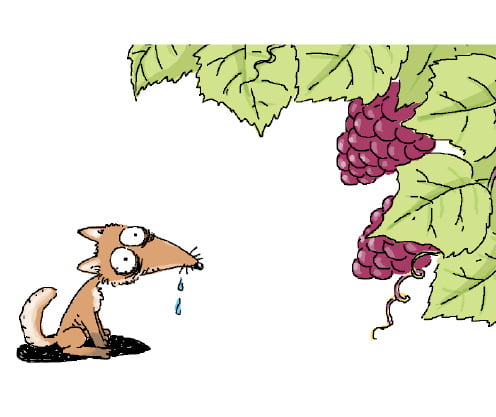

뇌는 인지부조화의 상태를 벗어나려고 가능한 한 모든 방법을 동원한다. 방법은 간단하다. 상반되는 두 가지 생각 중 하나를 없애면 되는 것이다. ‘그 돈을 내가 가지겠다는 생각’을 없애면(돈을 돌려주면) 만사 해결된다. 반대로, 돈은 가지면서 인지부조화를 없애려면 ‘그 돈을 돌려주는 것이 옳은 행동이라는 생각’을 약화시키면 된다. 돈 봉투를 떨어뜨린 사람의 잘못이지. 누가 잃어버리라고 했나? 이건 행운의 여신이 나에게 내리는 선물이야. 심리학에서는 이를 합리화(合理化·rationalization)라고 부른다. 그런데 합리화의 실제 과정은 이름과 다르게 이뤄진다. 불합리한 행동과 동기 부여를 유도하고, 임시변통에 불과한 가정을 하기도 한다.

인지부조화의 다른 해결책으로 확증편향(確證偏向·confirmation bias)이 있다. 서두에 언급한 예에서 자기가 선택한 옷이 더 좋다고 생각함으로써(확증편향) 마음이 편해진다. 그러나 확증편향은 심각한 문제를 야기할 수도 있다. 기존에 가졌던 신념이나 가치관과 상충되는 상황이 발생하면 인지부조화가 생긴다. 이를 해소하는 현명한 방법은 사실관계를 확인하고(인과관계 규명), 그에 근거해 신념이나 가치관을 바꾸는 것이다. 그런데 그게 쉽지 않다. 지적 자존감에 큰 상처를 주기 때문이다. 다른 방법은 신념이나 가치관을 유지한 채 오히려 그에 부합하는 정보를 선택적으로 찾으려 하거나, 그에 배치되는 정보는 무시하고 걸러내는 것이다. 이런 확증편향은 특히 과학 연구에서 심각한 학술적 오류를 일으킨다. 개인은 물론 기업이나 국가 운영에도 큰 위협이 될 수 있다. 확증편향에 따라 수립된 대규모 사업 계획이나 정책은 회사와 정부의 몰락을 유도할 수 있기 때문이다. 인지부조화는 살면서 피할 수 없다. 다만 그 해결 방법은 양날의 칼이다. 칼이 요리와 살상이라는 상반된 용도를 모두 가진 것과 같은 이치다.

신희섭 < IBS 명예연구위원, 에스엘바이젠 이사 >

관련뉴스