일본 최대 100엔숍 브랜드인 다이소는 세계 각지에 진출해 있다. 판매가격이 일률적으로 100엔(일본 소비세 인상으로 현재 가격은 110엔)이어서 100엔숍이지만 다른 나라들의 사정은 사뭇 다르다.

미국 다이소의 가격은 1.5달러(엔화 환산시 165엔)다. 중국은 10위안(약 170엔), 베트남 4만동(약 193엔), 타이 60바트(약 200엔) 등 모두 100엔을 훌쩍 넘는다. 100엔이 안되는 나라는 한국이 유일하다. 한국 다이소의 균일가 1000원을 엔화로 환산하면 94엔이다.

일본 민영방송사 TV도쿄에 따르면 일본 샐러리맨의 점심값은 평균 649엔(약 6680원)이다. 뉴욕의 평균 15달러(약 1만7610원), 상하이 평균 60위안(약 1만1000원)의 절반 수준이다.

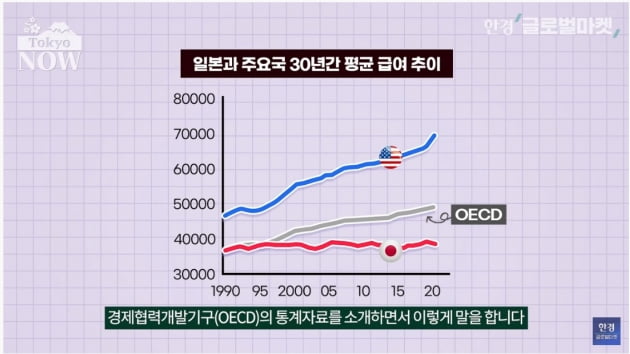

세계 3위 경제대국 일본이 부쩍 가난해졌다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 1997년을 100으로 했을 때 작년 말 일본의 급여수준은 90.3까지 떨어졌다. 한국은 158, 미국과 영국은 각각 122와 130이었다. 한국인의 급여가 23년 동안 58% 늘어나는 동안 일본은 반대로 10% 줄었다.

월급이 줄자 일본이 자랑하는 식도락 문화도 움츠러들고 있다. 참치를 최고 횟감으로 치는 일본인은 세계에서 잡히는 참치의 25%를 소비한다. 하지만 최근 최고급 참치는 대부분 중국과 동남아 국가들의 몫이다.

일본 수산업체들이 최고급 참치 경매에서 번번히 패하기 때문이다. 고급 식재료를 수입하는 일본 식품업체 마루하니치로의 전체 수입량은 9년새 60% 감소했다. 이케미 마사루 마루하니치로 사장은 "10년 전만해도 일본 식품업체들이 고급 식료품 경매에서 중국 등 신흥국에 지면 화제가 됐지만 이제는 일상 다반사"라고 니혼게이자이신문에 말했다.

일본 식품업체들이 경매에서 밀리는 건 식재료를 고가에 되사줄 일본의 외식업체가 별로 없어서다. 30년째 소득수준이 제자리이다 보니 일본의 외식업체들은 손님이 떨어져 나갈 것을 우려해 판매가격을 올리지 못한다. 대신 도매업체에는 매입가격을 한 푼이라도 더 깎으려 들 수 밖에 없다. 공급 가격은 뛰는데 매입가격을 올릴 수 없으니 경매에서 이길 수가 없다.

세계적으로 수요가 늘어난 대게의 가격은 10년새 2.5배 올랐다. 대다수 일본인들에게는 그림의 떡이 됐다. 진짜 좋은 참치와 대게는 소득수준이 높아져서 2.5배를 더 주고도 기꺼이 사먹겠다는 중국과 동남아로 팔려 나간다. 가격이 저렴한 대신 질도 그만큼 떨어지는 식재료들이 일본인들의 차지다. 일본의 유통 전문가들이 "일본인들이 더 이상 고급 참치나 대게를 못 먹게 됐다"고 한숨 쉬는 이유다.

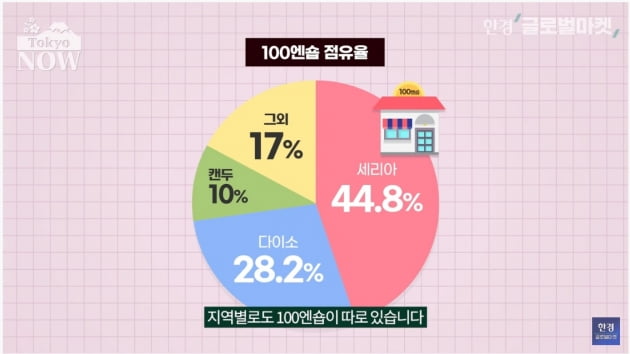

일본에는 다이소 뿐 아니라 세리아, 캔두, 왓츠까지 4개 회사가 치열한 점유율 싸움을 벌이고 있다. 여기에 성장 정체를 벗어나려는 대형 유통회사까지 100엔숍에 새로 진출하고 있다.

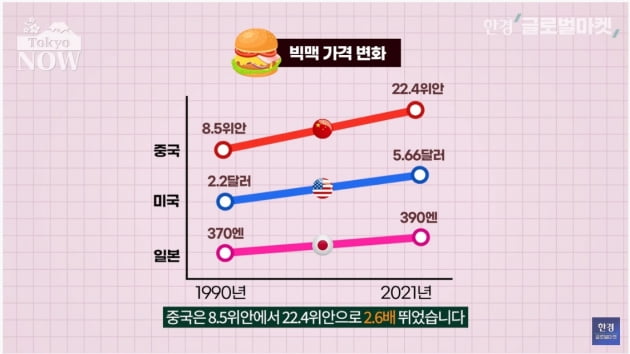

일본 물가가 30년 동안 오르지 않는 동안 다른 나라의 물가는 꾸준히 오른 결과 일본의 상대적 빈곤감은 더욱 커지고 있다. 일본을 찾는 외국인들은 "'살인적인 일본 물가'는 옛말이 된지 오래"라고 입을 모은다.

애플의 최신형 아이폰 가격은 일본인 평균 월급의 45%다. 반면 미국인은 월급의 25%면 구입할 수 있다. 2009년에는 일본인도 월급의 20%면 아이폰을 살 수 있었다. '가난한 일본인'을 배려해 주는 글로벌 서비스도 나타난다. 엔화로 환산한 미국과 영국의 아마존닷컴 프라임회원 연회비는 1만3000엔과 1만2000엔으로 일본(4900엔)의 2배를 넘는다.

최근 경제지 등에 자주 등장하는 '2중 가격'이라는 표현도 일본과 해외의 소비 격차를 여실히 드러낸다. 2중 가격은 외국인과 내국인인 일본인이 서로 다른 가격대에서 소비하는 현상을 말한다.

일본 최고급호텔인 오쿠라가 2019년 개관한 헤리티지룸은 1박에 7만엔을 넘는다. 그럼에도 코로나19 이전까지 외국인 관광객으로 항상 만실이었다. 선진국 수도의 최고급 호텔 스위트룸 가격치고는 싸다고 느끼는 외국인이 많았기 때문이다.

반대로 하룻밤에 5000엔 안팎인 비즈니스호텔은 일본인들의 차지다. 30대 일본인 남성은 "출장은 물론 가족여행도 가격이 저렴한 비즈니스호텔을 주로 이용한다"고 말했다.

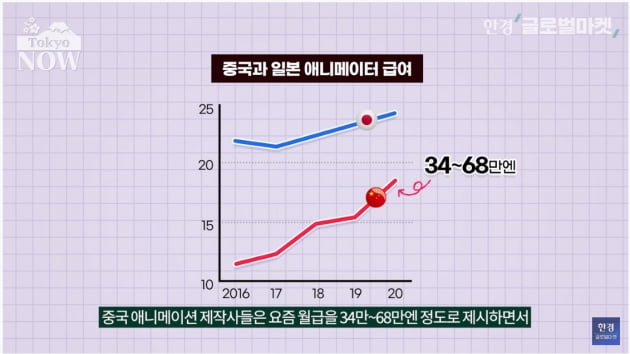

오르지 않는 물가는 국가 경쟁력을 갉아먹는데까지 이르렀다. 지금 일본 애니메이션 업계에서는 세계적으로 인정 받는 일본 작품이 더 이상 나오기 어려울 것이라는 위기감이 커지고 있다. 애니메이션 인재들이 중국으로 빠져나가고 있기 때문이다.

일본에니메이터·연출협회에 따르면 일본 애니메이터의 54.7%는 1년에 400만엔도 못번다. 민간기업 평균인 436만엔을 크게 밑돈다. 그나마 협회에 가입한 대형 및 중견 제작사 소속 애니메이터들의 통계다. 협회에 가입하지 않은 중소·영세 제작사 소속 애니메이터의 처우는 더 비참하다.

중국의 애니메이션 제작사들은 월급을 50만엔 이상 제시하면서 일본 애니메이터들을 영입하고 있다. 중국 텐센트의 자회사인 차이나리터러처가 출자한 일본 현지 애니메이션 제작사의 인력은 3년새 3배 늘었다.

미국의 넷플릭스와 디즈니, 중국의 텐센트 같은 초대형 정보기술(IT)·콘텐츠 기업에 제작비 경쟁에서도 밀리고 있다. 일본의 애니메이션 제작비는 미국과 중국 동영상 스트리밍 대기업의 70% 수준까지 떨어졌다.

지난 10월 기업이 원재료를 조달하는 물가 수준을 보여주는 기업물가지수는 작년 같은 달보다 8.0% 올랐다. 1981년 이후 40년 만에 가장 큰 폭이다. 반면 9월 소비자물가지수 상승률은 0.1%였다. 9월 기준 기업의 원자재 값은 51% 뛰었는데 최종 완제품 가격은 2.9% 오르는데 그쳤다. 비용이 아무리 올라도 기업들이 소비자 가격을 올리지 못했다는 의미다.

이익이 늘지 않으니 임금을 못 올리고, 임금이 안 오르니 소비도 늘지 않는 악순환은 어제 오늘 일이 아니다.일본 재무성에 따르면 일본의 개인소비는 2000년 이후 20년 동안 58조엔 줄었다. 일본의 연간 국내총생산(GDP)의 10%를 넘는 규모다.

2013년 아베 신조 전 총리 집권 이후 일본 정부는 10년 가까이 무제한으로 돈을 풀었다. 하지만 물가가 장기적으로 오르지 않는 디플레이션은 요지부동이다. 1990년 버블(거품)경제 붕괴 이후 일본 경제는 30년째 디플레이션의 늪에서 빠져나오지 못하고 있다.

2013년 초 취임 당시 구로다 하루히코 일본은행 총재는 "2~3년내 물가상승률을 2%로 끌어올릴 것"이라고 자신했다. 하지만 지난 4월 "2022년 4월까지인 자신의 임기 동안 물가상승률 목표치인 2%를 달성하지 못할 것"이라고 발을 뺐다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

관련뉴스