전설적인 지휘자인 멩겔베르크나 반 베이눔을 바라보며 성장한 그는 지휘자를 신비한 마법사나 권력자로 여기지 않았다. 청중이 음악을 이해하도록 풀어주는 지휘를 지향한 하이팅크는 투철한 직업의식으로 무장한 네덜란드의 장인(匠人)이었다.

말러와 브루크너 해석에 모두 능한 하이팅크였지만 그의 부고 소식을 듣고 떠오른 작품은 브루크너 레퍼토리다. 1963년부터 1972년까지 콘세르트허바우 오케스트라와 스튜디오 전집 녹음(필립스)을 발매했고, 교향곡 5번(바이에른 방송교향악단)과 6번(드레스덴 슈타츠카펠레), 7번(시카고 심포니), 8번(드레스덴 슈타츠카펠레, 콘세르트허바우) 등 라이브 음반들을 발매하며 우리 시대의 브루크너 지휘자로 자리매김했다. 2013년에 36년 만에 열린 마지막 내한공연에서도 런던 심포니와 연주했던 곡은 브루크너 교향곡 9번이었다.

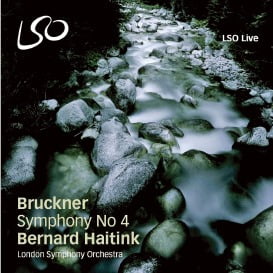

‘LSO Live’ 레이블에서 나온 이 음반은 2011년 6월의 공연 실황을 담고 있다. 브루크너 교향곡 4번만 놓고 보면 이 연주는 1965년 콘세르트허바우, 1985년 빈 필과 녹음한 뒤로 26년 만의 기록이다. 하이팅크의 다른 연주도 마찬가지지만 옛날 스튜디오 녹음에선 자세는 성실하지만 개성이 부족하게 다가온다. 하지만 이번 실황음반을 들으면 당시 82세 거장이 전체를 조망하는 달관의 손길이 느껴진다. 실용적인 현재성이 부단히 지속되면 예술에 내재된 영원성의 언저리를 만날 수 있다고 연주로 보여준 것이다.

브루크너 교향곡은 자연을 호흡하는 산책이다. 걸을 때 심정은 매번 다르다. 힘들게 발걸음을 옮기다 멈춰서 풍경을 바라보기도 하고 내리막길에는 힘을 빼고 빨라지기도 한다. 하이팅크의 녹음은 ‘산책’의 음악적 체험이다. 긴장감을 지속시키며 아드레날린을 분비하는 연주들과는 반대편에 서 있다. 파동과 운동성을 중시하는 근육질의 연주와는 다르다.

금관악기의 지나친 돌출을 자제하면서 중음부를 두텁게 빚어 부드러운 아우라를 만들어낸다. 그러면서 거기에 내재된 파란 불꽃 같은 에너지가 열기를 발한다. 관현악을 배합하는 거장의 시선에서 하이팅크가 도달한 브루크너의 이미지가 느껴진다. 비행하며 바라본 구름처럼 포근한 관현악 선율이 무심히 지나간다. 이슬방울 맺힌 이끼 덮인 나무들의 안개 속 원시림에서 분비되는 피톤치드를 음악으로 체험한 듯하다.

SACD의 음질이 우수해 볼륨을 높일수록 풍성함이 배가된다. 강렬한 과장의 조미료 맛이 없어 반복 감상해도 물리지 않는다. 음악에 바치는 인생은 짧지만 그 변화의 궤적이 그리는 드라마는 오늘을 사는 우리에게 긴 울림을 남긴다.

류태형 음악평론가

관련뉴스

네덜란드 지휘 거장 베르나르트 하이팅크가 지난달 21일 향년 92세로 별세했다. 침착하고 예리한 성격으로 단원들과 즉시 소통할 수 있었던 하이팅크는 허식과 과장을 싫어했다고 전해진다. 말을 최대한 아끼며 철저하지도, 진을 빼지도 않는 리허설을 통해 주어진 시간 안에 최대의 효과를 거두었다.

네덜란드 지휘 거장 베르나르트 하이팅크가 지난달 21일 향년 92세로 별세했다. 침착하고 예리한 성격으로 단원들과 즉시 소통할 수 있었던 하이팅크는 허식과 과장을 싫어했다고 전해진다. 말을 최대한 아끼며 철저하지도, 진을 빼지도 않는 리허설을 통해 주어진 시간 안에 최대의 효과를 거두었다.