“금융회사는 스스로 리스크를 판단하고 100까지도 할 수 있는 여력이 있는데 ‘80까지만 하라’고 정부가 정해주는 게 바람직한 산업의 모습은 아니죠.”

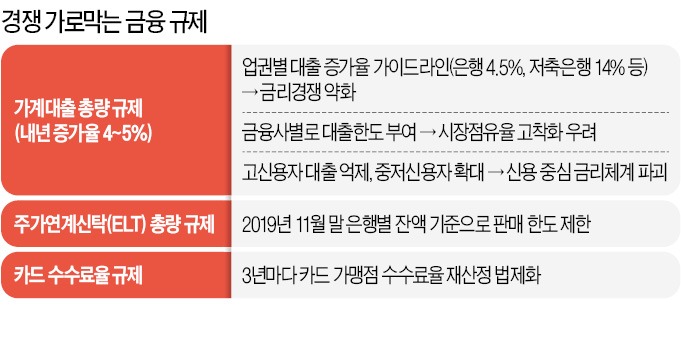

“금융회사는 스스로 리스크를 판단하고 100까지도 할 수 있는 여력이 있는데 ‘80까지만 하라’고 정부가 정해주는 게 바람직한 산업의 모습은 아니죠.”요즘 은행들은 지난달 말 금융당국에 제출한 내년도 가계대출 취급 계획에 대한 피드백을 오매불망 기다리고 있다. 업권별 가계대출 증가율 목표치만 정했던 예년과 달리 내년에는 각 은행이 취급할 수 있는 가계대출의 구체적인 한도를 금융당국이 서로 다르게 정할 계획이다. 은행의 핵심 기능인 대출 증가율을 정부가 일일이 정해주는 셈이다.

올해 목표치를 넘겨 가계대출을 많이 판매한 은행은 내년엔 은행권 평균 목표치인 연 4.5%보다 낮게 책정받을 수 있다. 반면 올해 가계대출을 철저히 조인 은행은 내년 한도를 조금이라도 더 받을 수 있다는 기대를 하고 있다. 금융권에선 이 때문에 중도상환 수수료 면제, 일부 대출 중단 등 온갖 방법을 동원해 연말까지 ‘대출 줄이기’에 매진하는 웃지 못할 일도 벌어지고 있다.

한 시중은행 고위 임원은 “가계대출이 적은지 많은지를 판단하려면 차주의 상환능력과 투기성 여부가 핵심이 돼야 하는데 지금은 합리적인 기준이 없다”며 “건전성 관리가 아닌, 가계부채 총량 억제 자체가 목적이다 보니 은행으로선 하다못해 ‘목표가 왜 80인지’도 이해하기 어려운 게 사실”이라고 했다. 한 은행 관계자는 “은행의 핵심 자산인 대출마저 성장률 한도를 정해 놓으면 누가 경쟁사를 뛰어넘고 더 잘하려고 노력하겠느냐”며 “정부가 그어준 선 안에서 안주하게 될 것”이라고 우려했다.

앞서 금융위원회는 파생결합펀드(DLF) 사태를 계기로 고위험 상품에 대한 규제를 대폭 강화하면서 은행의 ELS 판매에도 상한을 씌웠다. 투자자를 보호하고 판매사의 책임을 강화한다는 좋은 취지에도 논란이 된 건 세밀하지 못한 한도 설정 때문이다. 금융당국은 그해 11월 은행별 ELT 발행 잔액을 기준으로 향후 연간 신탁 판매 한도를 정했다. 당시 ELT 판매량이 가장 많았던 국민은행은 이후로도 가장 많은 한도를, 그에 한참 못 미친 다른 은행들은 계속 적은 한도를 받았다. 후발주자가 아무리 좋은 상품을 설계해도 ‘1등 은행’을 뛰어넘을 수 없는 구조가 된 것이다. 한때 은행의 비이자 핵심 수익원으로 자리매김하던 ELT 시장은 이후 급격한 하향세를 탔다.

한 은행 신탁부문 관계자는 “지난해에는 한도 규제 때문에 몇 달 동안 영업을 못하는 일도 빈번했다”며 “정해준 것만 정해준 한도 내에서 팔라는 건 불합리한 규제”라고 토로했다.

문제는 ‘관치’에 길들여지는 금융사들이다. 은행이 스스로 리스크 관리를 강화하고 투기적 대출을 걸러내도록 제도를 개선하는 ‘정공법’이 아닌, 성장률 한도를 일일이 정해주는 식의 규제로는 금융산업의 경쟁력과 혁신 의지가 떨어질 수밖에 없다는 지적이 나온다. 정부가 금융산업의 혁신을 촉진하겠다며 도입한 인터넷전문은행도 성장의 한계에 부딪힐 수밖에 없다.

금융권 관계자는 “당국이 일정한 선을 그어주는 식의 규제는 금융사가 경쟁 판도를 뒤집고 과감한 시도를 할 수 있는 여력을 없앤다”며 “토스뱅크가 수신금리를 내리고 카드 혜택을 축소한 것이 한 사례”라고 지적했다.

빈난새 기자 binthere@hankyung.com

관련뉴스