지난 8월 당근마켓은 1800억원의 투자를 유치하면서 3조원 기업가치를 인정받았다. 단숨에 유니콘기업(기업가치 1조원 이상 비상장사)에 등극한 것이다. 스타트업의 힘과 벤처투자 시장의 열기를 보여주는 ‘빅 이벤트’였다. 이달 초 신선식품 새벽배송 1위 회사 컬리는 프리IPO(상장 전 지분투자)를 통해 2500억원을 조달했는데, 기업가치가 4조원이었다. 지난 6월 시리즈F 라운드 투자 때 몸값이 2조5000억원 수준이었다. 반년도 채 지나지 않아 기업가치가 1조원 넘게 뛰어오른 것이다. ‘스타트업의 시대’가 무르익고 있다.

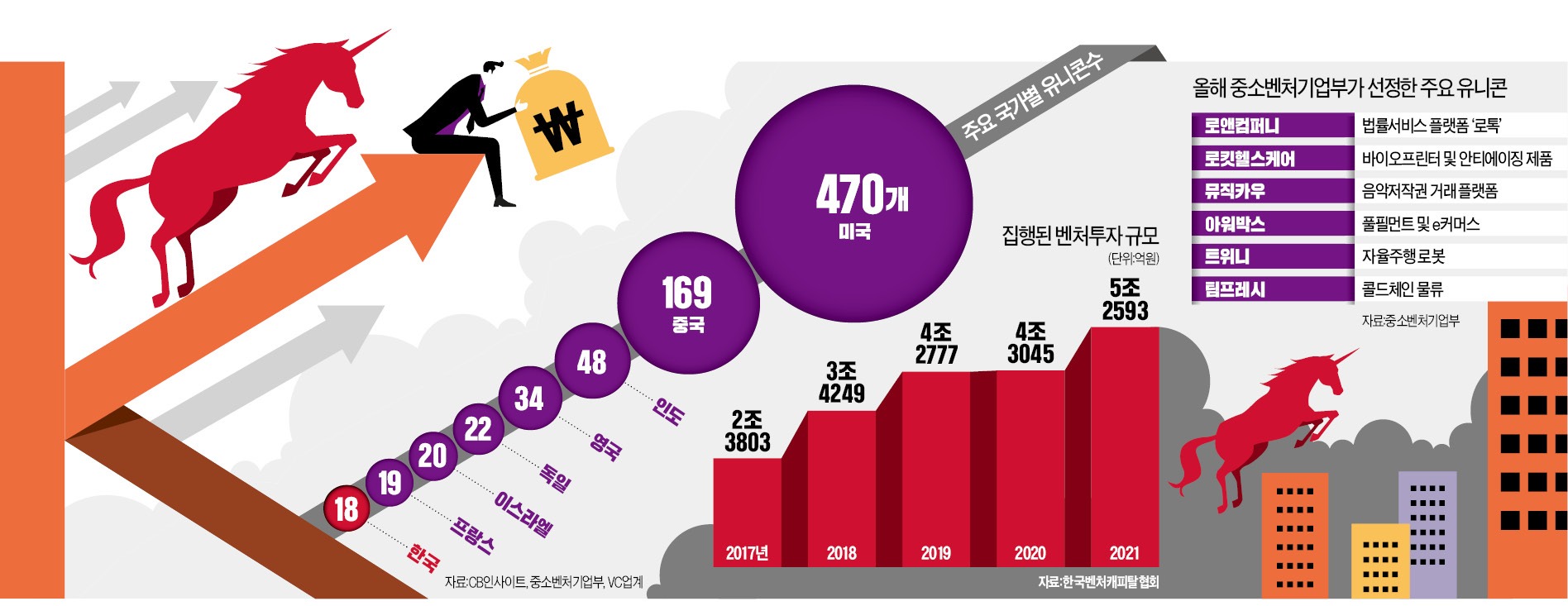

시장에 넘치는 유동성은 스타트업의 성장세를 이끌었다. 중소벤처기업부 집계에 따르면 올해 직방, 두나무, 컬리, 당근마켓 등이 새롭게 유니콘 반열에 합류했다. 중기부가 CB인사이트에 등재된 기업과 투자업계를 통해 파악한 국내 유니콘은 15곳이다. 여기에 투자 유치 과정에서 1조원 넘는 기업가치를 인정받은 버킷플레이스, 오아시스마켓, 엔픽셀 등을 더하면 유니콘은 올해에만 7곳이 추가돼 총 18곳으로 늘어난다. 2017년 3곳에 불과했던 유니콘이 4년 사이 6배 늘어난 것이다.

이 같은 흐름은 내년에도 이어질 전망이라는 게 VC업계 관계자들의 분석이다. 스타트업계에 투자금이 몰리면서 ‘예비 유니콘’도 속출하고 있어서다. 전자책 플랫폼인 ‘리디북스’ 운영사 리디는 1조원 이상의 기업가치를 목표로 프리IPO(상장전 투자유치) 작업을 하고 있다. 또 1000억원 이상의 투자금 모집을 진행 중인 물류 플랫폼 ‘부릉’ 운영사인 메쉬코리아도 유니콘 등극을 눈앞에 두고 있다. 이 밖에 기업가치 1000억원 이상 1조원 미만의 ‘예비 유니콘’도 357개사로, 2017년 115개사에서 3배 넘게 증가했다.

지난 3월 쿠팡은 뉴욕증시에 화려하게 데뷔했다. 시가총액은 한때 100조원 수준에 육박했다. 2014년 국내 ‘1호’ 유니콘으로 선정된 지 7년 만에 얻은 쾌거였다. 그보다 앞선 2월에는 영상 메신저 ‘아자르’ 운영사인 국내 스타트업 하이퍼커넥트가 세계 최대 데이팅앱 ‘틴더’ 운영사 미국 매치그룹에 인수됐다. 인수 금액은 2조원에 달했다. 또 크래프톤은 8월 유가증권시장에 입성하면서 20조원 넘는 몸값을 인정받기도 했다.

유니콘이 활약하자 VC들도 ‘잭팟’을 터뜨렸다. 크래프톤이 상장하면서 이 회사에 99억원을 넣은 초기 투자자였던 케이넷투자파트너스는 지분가치가 1조원 넘게 불어났다. IMM인베스트먼트, 알토스벤처스, 아주IB투자 등도 수십 배 이상 차익이 생겼다. 데카콘기업(기업가치 10조원 이상 비상장사)으로 거론되는 두나무에 초기 투자한 VC들 역시 구주 거래를 통해 투자금을 일부 회수하면서 1000% 넘는 수익률을 기록했다.

하지만 이들의 성장은 VC업계에 고민거리도 남겼다. 새로운 콘텐츠로 플랫폼을 만들어 낸 스타트업들은 기존 업계의 반발을 끌어내거나 규제 장벽에 부딪히며 고초를 겪었다. 예비 유니콘인 법률 서비스 플랫폼 ‘로톡’ 운영사 로앤컴퍼니는 대한변호사협회(변협)로부터 변호사를 알선하는 행위를 했다는 이유로 변호사법 위반으로 고발당했다.

또 다른 예비 유니콘인 뮤직카우는 ‘음악 저작권료 참여청구권 거래’라는 독특한 사업모델이 문제가 되며 금융감독원의 조사를 받을 가능성이 생긴 상황이다. 세무대행 플랫폼 ‘삼쩜삼’ 운영사인 자비스앤빌런즈는 최근 국회 본회의를 통과한 세무사법 개정안으로 인해 사업모델을 전환해야 할 위기를 맞았다. 이른바 ‘온플법’이라고 불리는 온라인 플랫폼 규제 법안도 내년 국회에서 본격 논의를 앞두고 있어 스타트업들에는 고민거리로 작용하고 있다. 규제와 대립을 두고 스타트업의 혁신의 싹을 잘라내는 것인지 특정 기업의 독과점을 막아낼 방안인지 사회가 바라봐야 할 시선이 과제로 남았다.

김종우 기자 jongwoo@hankyung.com

관련뉴스