-바퀴, 조향장치, 전기 사용 비중 따라 개념 달라

국내에서 유통되는 개인형 이동 장치(PM, Personality)의 구분은 도로교통법이 규정하고 있다. 그런데 기준이 모호해 체계적인 개념 정의가 필요하다는 주장이 끊임없이 제기되고 있다.

한국자동차안전학회 주최로 지난 20일 국회에서 열린 ‘퍼스널모빌리티 국회정책토론회’에서 전문가들은 이구동성으로 개인형 이동 장치의 법률적 개념 기준의 개선 필요성을 역설했다. 현행법으로 개인형 이동 장치를 분류하면 비슷한 이동 장치임에도 법률 적용 여부가 달라지는 탓이다.

|

먼저 '개인형 이동 장치'는 도로교통법에 규정된 용어다. 시장에선 '개인형 이동 수단'으로 부르지만 법에선 '장치'로 명명한다. 어쨌든 법률 용어인 '개인형 이동 장치'는 동력발생장치가 있되 최고 시속 25㎞로 제한되며 총 중량 30㎏ 미만의 이동 장치를 뜻한다. 여기에 해당되는 이동 장치는 도로교통법 시행규칙이 정한 전동킥보드, 전동이륜평행차, 전기 동력만으로 움직일 수 있는 전기 자전거로 못 박혀 있다.

여기서 논란이 시작된다. 먼저 전동킥보드는 조향장치가 있고 바퀴가 앞뒤 하나씩 모두 두 개다. 그리고 전동이륜평행차 또한 손잡이가 있고 바퀴는 좌우로 하나씩 두 개, 전기 자전거 또한 손잡이가 있고 바퀴는 앞뒤 하나씩 두 개가 장착돼 있다. 그래서 국내에서 개인형 이동 장치는 '손잡이가 있고 바퀴는 두 개'인 것을 의미한다.

그런데 개인형 이동 장치의 발전은 눈부시다. 대리운전을 부를 때 빠르게 오는 사람 중에선 조향장치가 없고 바퀴가 하나인 전동외륜휠을 이용하는 사람도 있고, 손잡이 없이 앞뒤 바퀴만 두 개인 전동 보드도 있다. 그리고 바퀴가 좌우로 하나씩만 있는 이륜평행 보드도 있다. 하지만 이들은 손잡이가 없다는 이유로 개인형 이동 장치가 아니다. 또한 전기로 바퀴를 돌리되 페달을 돌려 추가 전기동력을 만드는 페달식 전기자전거도 개인형 이동 장치가 아니다. 그래서 이들 이동 수단은 개인형도 아니고 자전거도 아니라는 점에서 도로교통법에선 '원동기장치자전거'로 구분해 자전거 도로 이용을 하지 못한다.

|

문제는 소비자들이 개인형 이동 장치를 이해할 때 손잡이 및 바퀴 숫자 등으로 구분하지 않는다는 점이다. 한국교통연구원 4차산업혁명교통본부 신희철 본부장은 국회정책토론회에서 "법적으로 개인형 이동 수단과 유사한 형태의 장치가 이미 존재하는데 일반 국민들은 구분 자체가 어렵다"며 "개인형 이동 장치가 아닌 것은 결국 차도로 통행해야 한다는 것이어서 안전이 오히려 위협받을 수 있다"는 설명을 내놨다. 이어 "개인형 이동 장치를 이용하려면 또한 원동기장치자전거 면허를 취득해야 하는데 그 실효성이 의문"이라고 덧붙였다.

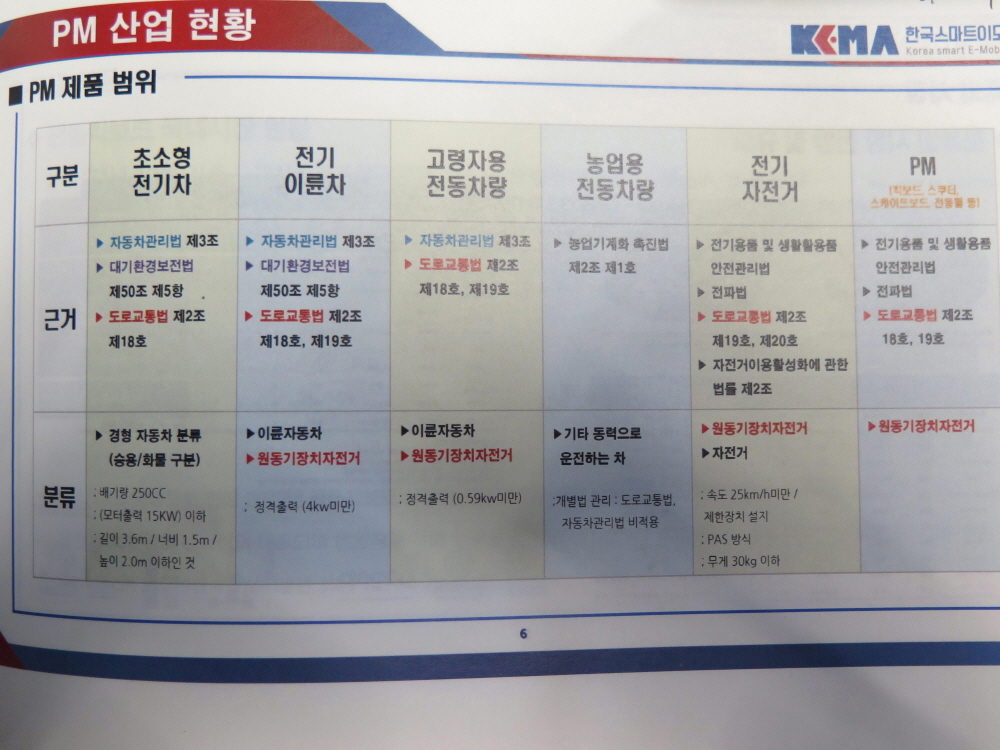

한국스마트이모빌리티협회 송지용 사무국장도 비슷한 의견을 내놓으며 개인형 이동 장치 제품의 산업 범위를 크게 6가지로 규정했다. 자동차관리법의 초소형 전기차부터 이륜 전기차, 고령자용 전동차, 농업용 전동차, 전기 자전거 및 도로교통법 상 개인형 이동 장치 등이다. 송 국장은 "바퀴가 달리고 전기로 구동하는 것은 모두가 동일한데 적용 법령은 자동차관리법, 농업기계화 촉진법, 전기용품 및 생활용품 안전 관리법, 전파법, 자전거이용 활성화법, 대기환경보전법 등 다양한 법률이 적용된다"며 "이동 산업 관점에서 효율은 편리하고 빠른 이동을 말하는데 다양한 개별 이동 수단이 여러 규제에 묶여 제 역할을 하지 못하는 상황"이라고 설명했다. 특히 "산업적으로 이륜 전기차 등은 배달 수요 등이 많아 적극적인 육성이 필요한 분야"라고 강조했다.

이에 대해 토론자로 나선 경찰청 관계자는 "기본적으로 도로 위에서 운행되는 모든 이동 수단은 안전하게 운행돼야 한다"며 "PM의 경우 충격 보호 장치 등이 없어 더욱 안전 확보 방안이 필요하다"며 "관련 업계와 지속적인 논의를 통해 산업 발전과 안전이 동시에 양립될 수 있도록 논의해 나가겠다"고 설명했다.

한편, 자동차안전학회는 이번 토론회를 기반으로 합리적 규제 및 사업자 기준 마련을 위한 연구에 착수할 계획이다. 개인형 이동 장치의 안전 시험 등의 기준을 마련해 모호한 법률 규정 등이 바뀌도록 하겠다는 계획이다.

구기성 기자

관련뉴스