문재인 정부 출범 이후 쉴 새 없이 올랐던 집값이 올해에는 잡힐지 주목된다. 오는 3월 대통령 선를 비롯해 6월 지방선거 등 향후 정책을 좌우하는 이벤트들이 예정된 상태다. 주요 후보들은 양도소득세와 종합부동산세 등 세금 관련 규제 완화 공약을 내놓고 있다. 때문에 시장의 관망세는 길어지고 있다.

문재인 정부 출범 이후 쉴 새 없이 올랐던 집값이 올해에는 잡힐지 주목된다. 오는 3월 대통령 선를 비롯해 6월 지방선거 등 향후 정책을 좌우하는 이벤트들이 예정된 상태다. 주요 후보들은 양도소득세와 종합부동산세 등 세금 관련 규제 완화 공약을 내놓고 있다. 때문에 시장의 관망세는 길어지고 있다.최근 시장을 둘러싼 지표들이 심상치 않다. 서울에서는 아파트 거래량이 역대급 절벽을 나타내고 있는데다 외곽에서는 작년말부터 하락 거래가 이뤄지고 있다. 금리 상승으로 인한 대출기피 현상과 인플레이션으로 가용자금이 줄어드는 분위기도 있다. 한국부동산원의 서울 아파트 매매수급지수 역시 지난주 93.5를 나타냈다. 2019년 9월 16일(93.0) 이후 2년 3개월 만에 최저치로 떨어지면서 매수다 우위 시장이 형성된 상태다.

가장 눈에 띄는 지표는 '거래절벽'이다. 2일 서울부동산정보광장이 서울 아파트 거래량을 분석한 결과에 따르면 지난해 연간 거래 신고건수는 총 4만1713건(1일까지 접수된 통계)을 기록했다. 이는 2012년(4만1079건) 이후 9년 만에 최저치다. 2020년 거래량(8만1189건)과 비교하면 절반 수준에 불과하다.

2012년은 2008년 글로벌 금융위기 여파에다 참여정부가 만든 각종 규제 정책이 작동했던 때다. '반값 아파트'로 불린 보금자리주택 공급까지 확대되면서 서울 아파트값이 2000년대 들어 가장 큰 폭(-6.65%, 한국부동산원 기준)으로 하락한 시기다. 거래량만 보면 이러한 집값 하락기의 분위기와 닮아있는 셈이다.

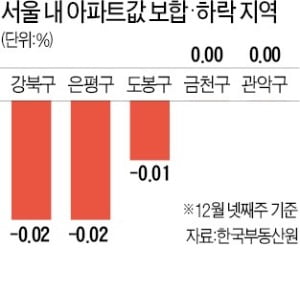

2012년은 2008년 글로벌 금융위기 여파에다 참여정부가 만든 각종 규제 정책이 작동했던 때다. '반값 아파트'로 불린 보금자리주택 공급까지 확대되면서 서울 아파트값이 2000년대 들어 가장 큰 폭(-6.65%, 한국부동산원 기준)으로 하락한 시기다. 거래량만 보면 이러한 집값 하락기의 분위기와 닮아있는 셈이다. 12월 거래는 이달 말까지 거래신고 기간이 남아 있다. 중저가 아파트가 많은 '노도강'(노원·도봉·강북) 지역의 거래량이 감소하면서 하락거래가 이뤄지고 있는 등 분위기가 침체되고 있다. 한국부동산원 조사 결과 서울 아파트값 하락 지역이 2주 전 은평구 한 곳에서 지난주엔 은평·강북·도봉구 등 3곳으로 증가했다.

노원구는 지난해 거래량이 3834건으로 2020년 8724건과 비교해 56% 감소했다. 도봉구의 지난해 거래량이 1819건으로 2020년(4374건) 대비 58.4%, 강북구도 2020년 2112건에서 지난해 898건으로 57.5%가 각각 줄었다.

하지만 이를 하락신호로 보기에는 무리라는 시선이 있다. 아파트값이 워낙 오른 수준인데다 금융당국의 강력한 가계부채관리 방안에 따른 '돈줄 옥죄기'가 작동했기 때문으로 봐서다. 같은 기간 대출 규제가 비교적 덜 까다롭고 집값 상승률이 상대적으로 적었던 빌라만 봐도 알 수 있다.

지난해 서울에서 빌라 매매량은 아파트보다 많았다. 빌라는 거래가 잘 이뤄지지 않아 환금성이 떨어지고, 가격도 잘 오르지 않는다는 인식이 있었다. 아파트 보다 거래량이 늘 밑돌았던 주택이었지만 작년에는 예외적으로 거래가 폭발했다. 주택 매수자들의 수요가 풍선효과로 빌라로 흘렀다는 해석이 가능한 부분이다.

지난달 등록된 서울의 다세대·연립주택 매매(계약일 기준)는 이날 현재까지 2156건으로, 아파트 매매(567건)의 약 3.8배에 달했다. 거래 등록 신고 기한(30일)을 고려하면 수치 자체는 변동될 수 있다. 그럼에도 빌라 매매가 아파트보다 많은 추세가 바뀌기는 어려울 전망이다.

당장 이달부터 시행된 대출 규제도 집값 하락을 부추기게 될 것이라느 분석도 있다. 총대출액이 2억원 이상이면 차주 단위의 총부채원리금상환비율(DSR)이 적용되는 등 대출 규제가 강화됐다. 거래 부진에 대출 규제까지 추가돼 관망세 끝에 하락한다는 전망이다.

금리 인상 추세도 대출의 위축될 것으로 보는 이유다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 금리 인상을 예고했고, 한국은행 역시 금리 인상 시그널을 꾸준히 보내고 있다.

한편 올해 부동산 시장을 두고 전문가들 대부분은 '상승'을 점치고 있다. 시장의 주요 축을 차지하는 '공급'에 있어서 입주물량이 줄어들 것으로 봐서다. 또 불안한 전셋값과 재개발·재건축 사업 활성화 등도 집값을 들어올리는 요인으로 보고 있다.

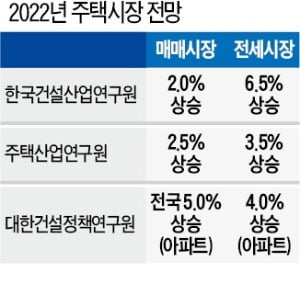

한편 올해 부동산 시장을 두고 전문가들 대부분은 '상승'을 점치고 있다. 시장의 주요 축을 차지하는 '공급'에 있어서 입주물량이 줄어들 것으로 봐서다. 또 불안한 전셋값과 재개발·재건축 사업 활성화 등도 집값을 들어올리는 요인으로 보고 있다. 주택산업연구원은 ‘2022년 주택시장전망’ 보고서를 통해 올해 전국 주택 매매가격이 2.5% 상승할 것으로 내다봤다. 수도권 3.5%, 서울 3.0%, 지방 1.5% 등이다. 한국건설산업연구원은 전국 2.5%의 상승을 예상했다. 대한건설정책연구원은 올해 매매가격 상승률을 5%에 달할 것으로 봤다. 건정연은 “높은 양도세로 매매 대신 증여만 증가하고, 거래 물량과 공급이 감소하면서 수요 위축에도 불구하고 가격 상승세를 유지할 것”으로 전망했다.

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com

관련뉴스