시공사에 공사비 증액을 요구하고 나선 철근·콘크리트업계가 인건비·자재비 상승이란 이중고를 겪은 건 지난해 중순부터다. 세계 각국의 인프라 사업 확대로 글로벌 건설자재 수요는 늘어난 가운데 최대 철근 생산국인 중국이 수출을 제한하면서 철근 등 각종 자재값이 1년 새 두 배가량으로 치솟았다. 여기에 코로나19 확산에 따른 외국인 근로자 감소와 건설노조의 횡포로 인한 인건비 상승이 겹쳐 철근·콘크리트업계에 ‘직격탄’이 됐다.

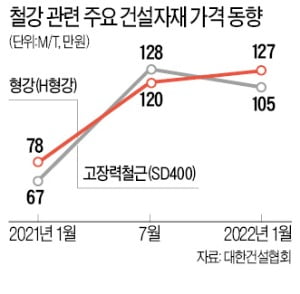

대한건설협회에 따르면 건설현장에서 골조공사에 쓰이는 고장력철근(SD400)은 지난달 t당 105만원에 거래됐다. 작년 1월 67만원에서 7월 한때 128만원까지 치솟은 뒤 지금은 100만원을 웃돌고 있다.

대한건설협회에 따르면 건설현장에서 골조공사에 쓰이는 고장력철근(SD400)은 지난달 t당 105만원에 거래됐다. 작년 1월 67만원에서 7월 한때 128만원까지 치솟은 뒤 지금은 100만원을 웃돌고 있다.건물 기둥이나 보로 쓰이는 형강(HD형강)의 t당 가격은 지난해 1월 78만원에서 6개월 만에 120만원으로 올랐다. 주요 건설자재인 시멘트 가격은 지난해 7월 t당 7만8800원에서 올 1월 초 9만3000원대로 상승했다.

건설자재값 폭등은 전 세계가 겪는 현상이다. 코로나19로 침체된 경기를 회복하겠다며 각국이 인프라 사업을 늘리자 수요가 크게 증가한 게 핵심 요인이다. 세계철강협회가 예측한 올해 세계 철강 수요는 19억t으로 2020년(17억7000t)과 지난해(18억7000t)보다 많다.

이런 와중에 중국이 지난해 5월 철근과 형강 등에 대한 수출환급세(13%)를 폐지했다. 대규모 인프라 사업으로 중국 내 철강 수요가 늘어날 것으로 예상해 이에 따른 수급 불균형을 해소하기 위한 조치였다.

건설업계에선 이번 자재비 폭등이 중소건설회사에 더 큰 타격을 줄 것으로 내다봤다. 대형 건설사는 건설자재 업체와 직거래하지만 중소건설사는 유통업체를 끼고 이보다 30%가량 비싼 가격에 자재를 구매하기 때문이다.

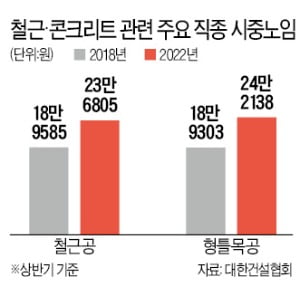

최근 수년간 연평균 10% 가까이 증가한 인건비도 손실을 키우는 요인으로 꼽힌다. 대한건설협회가 조사한 올해 상반기 형틀목수의 시중 노임단가는 하루 24만2138원이다. 2018년 상반기(18만9303원)와 비교해 27.9% 늘었다.

최근 수년간 연평균 10% 가까이 증가한 인건비도 손실을 키우는 요인으로 꼽힌다. 대한건설협회가 조사한 올해 상반기 형틀목수의 시중 노임단가는 하루 24만2138원이다. 2018년 상반기(18만9303원)와 비교해 27.9% 늘었다.철근공 노임단가는 같은 기간 18만9585원에서 23만6805원이 됐다. 코로나19로 외국인 입국이 감소한 탓에 외국인 근로자에게 노동력을 주로 의존하는 건설업계에서 인건비 부담이 늘었다는 게 전문가들의 시각이다. 양질의 젊은 인력이 택배·배달업체 등으로 대거 유출된 것도 건설현장의 인건비를 자극했다.

건설업계는 갈수록 커지는 노조의 횡포도 부담이라고 지적했다. 철근·콘크리트업체를 비롯한 전문건설업체는 매년 전국민주노동조합총연맹, 한국노동조합총연맹 등 각 건설노조와 임금협약을 맺는다.

노조원은 협약에 따라 임금을 받고, 비노조원은 통상 이 임금의 90%를 받는다. 건설노조와의 임금협약 결과에 따라 인건비가 연쇄적으로 오르는 구조다.

지난해 철근·콘크리트업계와 건설노조가 협의한 형틀목수 일당은 23만5000원이다. 유급휴일 수당까지 포함하면 24만8000원으로 2017년 대비 34.4% 늘었다. 서울의 한 철근·콘크리트 업체 임원은 “4년 전 전체 근로자 가운데 10~20% 수준이던 노조원 비중이 최근 70%까지 늘었다”며 “조합원을 쓰면 비조합원에 비해 일당은 더 비싼데 생산성은 절반도 안 돼 부담이 크다”고 호소했다.

이런 상황에서 철근·콘크리트 업체의 요구를 받아들이면 시공사가 고스란히 손실을 떠안게 된다. 한 대형 건설사 관계자는 “이미 현장마다 인건비 상승 등에 따른 비용 부담이 커진 상황”이라며 “공정거래위원회에 가서 인상 여부가 결정될 가능성이 크다”고 했다. 또 다른 대형 건설사 관계자는 “시공사와 하청업체 간 갈등이 품질 저하나 아파트 입주 지연 등의 문제로 이어질 수 있다”며 “정부의 적극적인 제도 개선이 필요하다”고 강조했다.

양길성/장현주/장강호 기자 vertigo@hankyung.com

관련뉴스