문재인 대통령의 임기 말 갑작스러운 ‘친(親)원전’ 발언이 벼랑 끝에 내몰린 원전업계를 들쑤셔놓고 있다. 임기 내내 ‘탈(脫)원전 선언’에 스스로 갇혀 “신규 원전 건설은 절대 없다”고 강조해오던 정부가 돌연 ‘원전 친화’ 입장을 내놨기 때문이다.

문재인 대통령의 임기 말 갑작스러운 ‘친(親)원전’ 발언이 벼랑 끝에 내몰린 원전업계를 들쑤셔놓고 있다. 임기 내내 ‘탈(脫)원전 선언’에 스스로 갇혀 “신규 원전 건설은 절대 없다”고 강조해오던 정부가 돌연 ‘원전 친화’ 입장을 내놨기 때문이다.그동안 세계 최고 원전 설계·시공 능력을 자랑하던 부품업체들은 줄줄이 폐업했고, 기술자들도 일자리를 잃고 뿔뿔이 흩어졌다. 대학의 원전 관련 학과 학생 수도 급감하고 있다. 한국전력이 사상 최대 규모의 적자를 내는 등 공기업이 부실해질 것이라는 우려도 현실이 되고 있다.

기업인들은 현 정부 초기부터 탈원전 정책을 성토해왔다. 한철수 전 창원상공회의소 회장(고려철강 회장)은 27일 “신한울 3·4호기 건설 중단을 고집하면서 원전 부품업체는 대부분 반폐업 상태”라며 “한전 부실이나 전기료 인상은 모두 예상됐던 일”이라고 말했다. 창원의 A부품업체 대표는 “탈원전이 얼마나 엉터리 같은 정책이었는지 증명되고 있다”며 “이대로 가면 머지않아 한국은 원전 부품도 조립할 수 없는 나라가 될 것”이라고 울분을 토했다.

기업인들은 현 정부 초기부터 탈원전 정책을 성토해왔다. 한철수 전 창원상공회의소 회장(고려철강 회장)은 27일 “신한울 3·4호기 건설 중단을 고집하면서 원전 부품업체는 대부분 반폐업 상태”라며 “한전 부실이나 전기료 인상은 모두 예상됐던 일”이라고 말했다. 창원의 A부품업체 대표는 “탈원전이 얼마나 엉터리 같은 정책이었는지 증명되고 있다”며 “이대로 가면 머지않아 한국은 원전 부품도 조립할 수 없는 나라가 될 것”이라고 울분을 토했다.2017년 6월 정부가 탈원전을 선언한 이후 원전 생태계는 밑바닥부터 균열이 시작됐다. 한국 원전의 힘은 경남 창원 두산중공업 공장을 중심으로 핵심 원전 협력업체들의 클러스터에서 나왔다. 하지만 신규 원전 건설이 백지화되면서 수년째 납기 연장이 반복됐고, 중소업체들부터 하나둘 무너졌다.

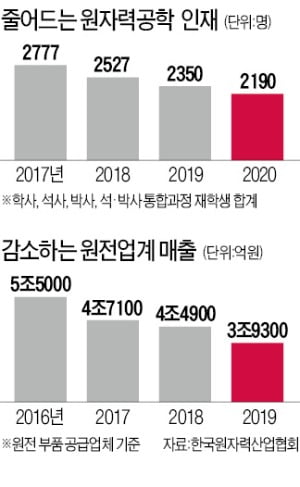

기술과 노하우를 가진 전문인력은 현장을 떠나갔다. 2017년 2777명이던 원전 관련학과 재학생 수는 2020년 2190명으로 21% 줄었다. 2019년 국내 원전 부품 공급업체 매출은 3조9300억원으로, 탈원전이 시작되기 전인 2016년 5조5000억원에 비해 1조5700억원(28.5%) 감소했다. 수주절벽이 본격화한 2020년과 2021년 매출 감소폭은 더 컸을 것으로 추정된다.

한전이 발전사에서 사들이는 전력도매가격(SMP)은 작년 연간 평균 SMP의 2배가 넘는 ㎾h당 200원으로 치솟았다. 무엇보다 한전의 전기료 인상 압력은 구조적이라는 점에서 해결책을 찾기 쉽지 않다.

탈원전에 따른 막대한 추가 설비투자 비용은 또 다른 전기료 인상 요인이다. 한국원자력학회 등에 따르면 정부의 탄소중립 시나리오대로 신재생에너지를 확대할 경우 2050년까지 1877조원의 설비투자 비용이 필요하다. 태양광(450GW)과 풍력(50GW)에 각각 630조원과 165조5000억원이 들어갈 전망이다. 에너지저장장치(ESS) 설치에도 600조원이 필요하다. 원자력학회 관계자는 “수명이 다하는 기존 원전을 1회(10년) 연장 운영하고, 신한울 3·4호기만 제때 지어도 시설투자비 138조원을 아낄 수 있다”며 원전 필요성을 강조했다.

학계는 원전을 포함한 새로운 에너지 전환 계획이 필요하다고 강조하고 있다. 정용훈 KAIST 원자력·양자공학과 교수는 “한국에서 재생에너지만 100% 사용하겠다는 목표는 실질적으로 부담이 크고 불가능하다”며 “우리는 원자력을 포함한 ‘CF(Carbon Free)100’ 전략을 세워야 한다”고 말했다. 정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “에너지 안보적 측면에서도 에너지원을 다변화하는 것이 중요하다”며 “선택지를 줄이는 탈원전은 자원빈국인 한국에 부적합한 정책”이라고 말했다.

이지훈 기자 lizi@hankyung.com

관련뉴스