오늘부터 만 5~11세 어린이에 대한 코로나19 백신 예방접종이 시작된다. 지난 24일부터 사전예약을 받았는데 예약률이 한 자릿수라고 한다. 작년 성인의 사전예약률이 50%를 손쉽게 넘긴 것과 비교하면 매우 낮은 수치다.

오늘부터 만 5~11세 어린이에 대한 코로나19 백신 예방접종이 시작된다. 지난 24일부터 사전예약을 받았는데 예약률이 한 자릿수라고 한다. 작년 성인의 사전예약률이 50%를 손쉽게 넘긴 것과 비교하면 매우 낮은 수치다.몇 가지 이유가 있겠지만, 우선 최근 국내에서 하루에 수십만 명씩 코로나 확진자가 쏟아져 나오는 현 상황도 그중 하나일 것이다. 확산력이 매우 높은 오미크론 전파와 방역정책 완화 등이 맞물린 결과인데, 이 추세대로라면 국민 대다수가 코로나를 앓을 것으로 보인다. 성인의 예방접종률이 80%를 훌쩍 웃돌았음에도 피해 갈 수 없는 병이라면, 그리고 어린아이들은 중증 이행 가능성이 작다면 굳이 예방접종을 할 이유가 있겠느냐고 생각할 수 있다.

여기에 코로나 백신 부작용과 후유증에 대한 염려 때문에 ‘나는 험한 일을 겪어도 되지만 우리 아이는 겪게 하고 싶지 않은’ 부모의 마음이 겹치면서 망설이는 이도 많은 듯하다.

이쯤에서 과학이란 무엇인가 다시 생각해 보게 된다. 과학이라고 하면 누구나 확인 가능한 증거가 있고, 이 증거들을 살펴본 사람들은 모두 동일한 결론에 도달할 수 있는 그 어떤 것이라고 생각하기 쉽다. 그렇지만 현실의 과학은 사실 절대로 그렇지 않다. 특정 백신의 임상시험 데이터 형태로 존재하는 ‘증거’가 주어졌을 때, 그 증거의 의미를 ‘정확히’ 파악하기 위해서는 의학, 약학은 물론 일견 상관이 없을 법한 통계학에 이르기까지 다양한 지식이 복합적으로 필요하다. 이런 지식들을 획득하기 위해서는 다년간의 전문적인 훈련을 거쳐야 하는 만큼, 동일한 증거가 주어졌다고 해서 누구나 동일한 결론에 도달할 수 있는 것은 아니다. 심지어 이런 고도의 훈련을 받은 전문가들 사이에서도 같은 데이터를 보고 서로 다른 결론을 내리기도 한다.

이런 가짜 약의 사례는 수도 없이 많지만, 우리가 일상적으로 즐기는 탄산음료의 대명사인 콜라도 처음에는 특허약으로 개발됐다는 사실을 아는 이는 많지 않다. 미국의 존 펨버턴이라는 약사가 1886년 5월 코카나무 잎과 콜라나무 열매 그리고 탄산수를 섞어서 내놓은 청량감 있는 두통약이 바로 코카콜라였다. 물론 두통을 완화하는 약효는 코카나무 잎에서 나오는 마약 성분인 코카인에 숨어 있었다. 코카콜라에서 코카인을 제거하고 오늘날 우리에게 익숙한 음료로 재탄생한 것은 펨버턴이 죽은 뒤인 20세기 초의 일이다.

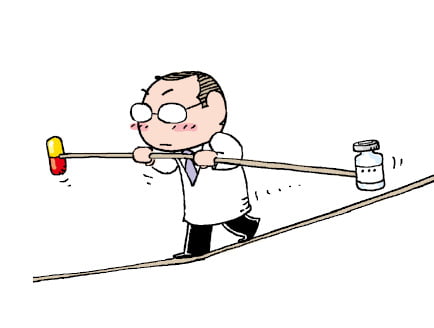

그런 의미에서 과학이 온전하게 긍정적인 영향력을 발휘하려면, 우리가 이 맹신과 불신의 양극단에 놓여 있는 덫에 빠지지 않고 중도를 유지할 수 있어야 할 것이다. 동전을 좀처럼 세워놓기가 어렵듯이 매사에 중도를 지킨다는 건 참으로 어려운 일인데, 과학을 대하는 데 있어 중도를 지킨다는 것은 대체 뭘까? 과학은 순수하게 합리적인 판단들의 집약물도 아니고, 과학적 진실이라는 이름으로 매사에 손쉬운 답을 알려주는 수정구도 아니다. 과학이 갖고 있는 한계를 수긍하면서도 과학이 이 세상을 이해하는 데 있어서 상당히 성공적인 방법임을 인정하는 것이 과학의 중도를 지키는 첫걸음일 듯하다.

최형순 KAIST 물리학과 교수

관련뉴스