유튜버 등 1인 크리에이터 영향력이 확대되면서 이들의 기획사·소속사 역할을 하는 멀티채널네트워크(MCN) 덩치가 함께 커지고 있다. 하지만 적자 규모도 동시에 눈덩이처럼 증가하고 있다. 손실 증가 속도가 매출 확대 속도보다 오히려 더 빠르다. 새로운 혁신 산업으로 부상하고 있는 ‘크리에이터 이코노미’ 이면에 출혈 경쟁의 부작용이 불거지고 있다는 지적이 나온다.

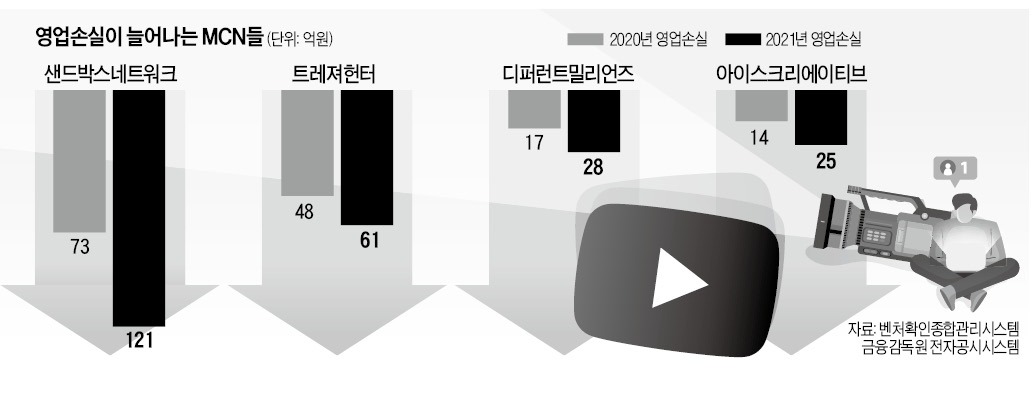

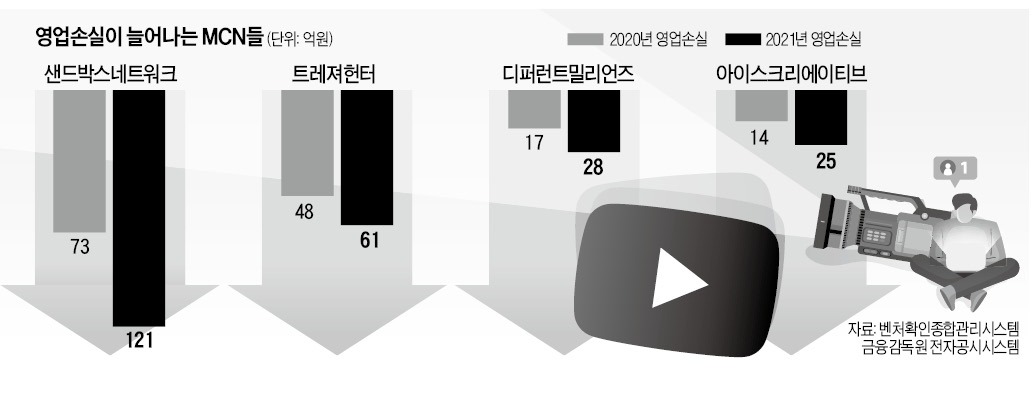

27일 스타트업업계에 따르면 국내 주요 MCN 스타트업은 지난해 대부분 영업손실을 냈다. 소속 크리에이터 수 기준 1위 MCN 스타트업인 샌드박스네트워크는 지난해 매출 1137억원을 거두는 동안 121억원의 영업 적자를 기록했다. 2020년(73억원)보다 66% 늘어난 것이다.

기업공개(IPO)를 진행하고 있는 트레져헌터도 같은 기간 매출이 늘었지만 적자 규모는 48억원에서 61억원으로 확대됐다. 디퍼런트밀리언즈, 아이스크리에이티브 등 후발 주자도 지난해 손실 규모가 전년보다 50% 이상 늘었다. 주요 MCN 중에는 레페리만 2억원가량 흑자를 냈다.

겉보기엔 화려해 보이는 이들 기업이 적자를 면치 못하는 이유는 불안정한 수익 구조 때문이라는 분석이 지배적이다. 유튜브가 주 무대인 MCN은 영상 콘텐츠 내 구글의 광고 중개 서비스인 애드센스를 통해 수익을 얻는다. 애드센스에서 광고 수익이 나면 이 중 45%는 구글이 갖고, 55%는 크리에이터가 갖는다. MCN은 크리에이터에게 돌아가는 수익 중 10~30%를 배분받는다.

업계 관계자는 “MCN의 비용 지출액 대비 수익 배분 비중이 낮은 데다 크리에이터 역량에 따라 수익 변동성이 매우 심한 구조”라고 설명했다.

해외에선 이미 몇 년 전부터 MCN업계의 경고음이 울리고 있다. 한때 유튜브 구독자 7000만 명이 넘던 글로벌 MCN 디파이미디어는 2018년 11월 파산했다. 광고 수익 비중이 80%에 달해 수익성 악화가 이어진 탓이었다.

뷰티업계 글로벌 1위 MCN이던 스타일홀은 한때 유럽 미디어 그룹 RTL에 인수되면서 1500억원 넘는 몸값을 인정받았지만, 불안정한 수익 구조 탓에 2019년 미국 사업을 접었다. 디즈니에 인수됐던 메이커스튜디오스 역시 2019년 폐쇄됐다.

MCN이 최근 새 먹거리 찾기에 활발하게 나서고 있지만 수익성 악화를 타개할 수 있을지는 미지수다. 샌드박스네트워크는 대체불가능토큰(NFT)과 ‘돈 버는 게임(P2E·play to earn)’ 사업에 뛰어들었다. 트레져헌터도 NFT 기반의 디지털 굿즈와 메타버스 콘텐츠를 제작하고 있다.

김종우/최다은 기자 jongwoo@hankyung.com

주요 MCN 줄줄이 수익 악화

27일 스타트업업계에 따르면 국내 주요 MCN 스타트업은 지난해 대부분 영업손실을 냈다. 소속 크리에이터 수 기준 1위 MCN 스타트업인 샌드박스네트워크는 지난해 매출 1137억원을 거두는 동안 121억원의 영업 적자를 기록했다. 2020년(73억원)보다 66% 늘어난 것이다.

기업공개(IPO)를 진행하고 있는 트레져헌터도 같은 기간 매출이 늘었지만 적자 규모는 48억원에서 61억원으로 확대됐다. 디퍼런트밀리언즈, 아이스크리에이티브 등 후발 주자도 지난해 손실 규모가 전년보다 50% 이상 늘었다. 주요 MCN 중에는 레페리만 2억원가량 흑자를 냈다.

겉보기엔 화려해 보이는 이들 기업이 적자를 면치 못하는 이유는 불안정한 수익 구조 때문이라는 분석이 지배적이다. 유튜브가 주 무대인 MCN은 영상 콘텐츠 내 구글의 광고 중개 서비스인 애드센스를 통해 수익을 얻는다. 애드센스에서 광고 수익이 나면 이 중 45%는 구글이 갖고, 55%는 크리에이터가 갖는다. MCN은 크리에이터에게 돌아가는 수익 중 10~30%를 배분받는다.

업계 관계자는 “MCN의 비용 지출액 대비 수익 배분 비중이 낮은 데다 크리에이터 역량에 따라 수익 변동성이 매우 심한 구조”라고 설명했다.

해외에선 이미 몇 년 전부터 MCN업계의 경고음이 울리고 있다. 한때 유튜브 구독자 7000만 명이 넘던 글로벌 MCN 디파이미디어는 2018년 11월 파산했다. 광고 수익 비중이 80%에 달해 수익성 악화가 이어진 탓이었다.

뷰티업계 글로벌 1위 MCN이던 스타일홀은 한때 유럽 미디어 그룹 RTL에 인수되면서 1500억원 넘는 몸값을 인정받았지만, 불안정한 수익 구조 탓에 2019년 미국 사업을 접었다. 디즈니에 인수됐던 메이커스튜디오스 역시 2019년 폐쇄됐다.

덩치는 커졌지만 ‘골병’

증권업계에선 MCN산업의 구조조정이 불가피해졌다는 분석도 나온다. 김현용 현대차증권 연구원은 “개인 크리에이터 간 경쟁이 과열되는 조짐을 보이고 있고, 대형 크리에이터가 MCN에서 독립하는 사례도 늘고 있다”며 “MCN 스타트업이 각광받던 2~3년 전에 비해 시장 분위기가 다소 가라앉았다”고 했다. 여기에 미국계 대형 MCN인 젤리스맥이 한국 시장 진출을 선언한 것도 변수다.MCN이 최근 새 먹거리 찾기에 활발하게 나서고 있지만 수익성 악화를 타개할 수 있을지는 미지수다. 샌드박스네트워크는 대체불가능토큰(NFT)과 ‘돈 버는 게임(P2E·play to earn)’ 사업에 뛰어들었다. 트레져헌터도 NFT 기반의 디지털 굿즈와 메타버스 콘텐츠를 제작하고 있다.

김종우/최다은 기자 jongwoo@hankyung.com

관련뉴스