이 기사는 05월 18일 09:16 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.

대한민국에서 저축은 언제나 '절대선'의 지위를 잃지 않고 있다. 종잣돈 모으기 열풍, 은행에 대한 무한신뢰는 가계의 여유자금을 예금이라는 금융상품에 집중하게 했다. 예금은 가계에 반드시 필요한 금융상품이며, 전 세계적으로 은행은 파산을 허용하지 않기에 매우 안전한 투자 상품이다. 한국도 예금자보호법과 예금보호공사라는 제도로 일반 가계의 예적금은 외계인의 침공이 없는 한 최소 원금은 정부가 보전해 줄 것이다. 티끌 모아 태산이 된다는 저축이야말로 자산 관리의 왕도일 듯하지만, 현실은 조금 다르다.

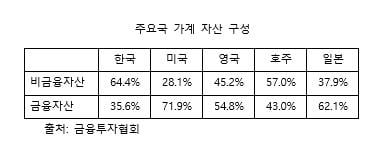

대한민국에서 저축은 언제나 '절대선'의 지위를 잃지 않고 있다. 종잣돈 모으기 열풍, 은행에 대한 무한신뢰는 가계의 여유자금을 예금이라는 금융상품에 집중하게 했다. 예금은 가계에 반드시 필요한 금융상품이며, 전 세계적으로 은행은 파산을 허용하지 않기에 매우 안전한 투자 상품이다. 한국도 예금자보호법과 예금보호공사라는 제도로 일반 가계의 예적금은 외계인의 침공이 없는 한 최소 원금은 정부가 보전해 줄 것이다. 티끌 모아 태산이 된다는 저축이야말로 자산 관리의 왕도일 듯하지만, 현실은 조금 다르다. 주요국 가계 자산 구성표를 보면 한국 가계는 아파트로 대표되는 비금융자산의 비중이 월등히 높다. 가계의 핵심 비금융자산인 부동산의 확보 과정에서 대부분 레버리지(대출)를 활용한다. DSR(총부채원리금상환비율)과 관련한 문재인 정부 정책을 현 정부에서도 계승하는 상황을 고려한다면, 가계의 부동산 대출 비중이 높은 것은 쉽게 예상이 가능하다. 부동산 자산은 인플레이션 헤지(hedge) 기능이 본원적으로 있으니, 일정 부분의 레버리지는 합리적 의사 결정이다. 문제는 금리 상승기에는 가계 자산의 64%를 차지하는 아파트와 같은 주거 부동산이 가치 상승의 둔화와 이자 부담의 증가라는 이중의 부정적 압박을 받게 된다는 것이다.

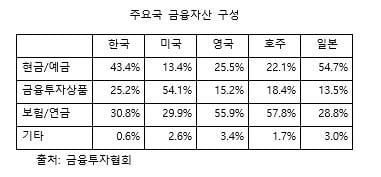

가계 내 금융자산의 구성비에서는 한국 가계의 현금과 예금 비중이 상대적으로 매우 높다. 일본은 여전히 현금결제가 주도하는 국가적 특성이 반영된 수치다. 일본은 2025년까지 캐시리스(cashless) 전환율 목표를 40%로 설정했다. 참고로 한국은 2018년에 이미 캐시리스 97%를 달성했다. 또한 미국과 호주는 각각 401K, 슈퍼애뉴에이션(Superannuation)이라는 연금제도를 운영 중이다. 핵심은 2가지 모두 연금 자산의 관리를 수익이 확정되는 현금/예금이 아닌 투자형 금융상품 활용을 적극적으로 권장하고 있다는 점이다.

통계청의 2021년 가계금융복지 조사에 따르면 금융투자시 선호하는 금융상품에 대해 가계는 예금이 83.2%로 압도적이었다. 2020년의 89.5%에 비하면 6.2%포인트 감소했으나 여전히 은행예금은 가계 자산에서 절대우위를 점하고 있는 금융상품이다. 인플레이션 시대에 현금의 가치가 시간에 따라 하락하는 것은 누구나 알고 있다. 그런데 일반적인 예금의 금리는 인플레이션 수준을 초과할 수가 없다. 예금으로 수령한 이자에 대해서 한국은 이자소득세 15.4%를 원천세로 납부하고, 다시 금융소득이 2000만원을 초과하게 되면 종합과세가 적용된다. 결론적으로 인플레이션 시기에 예금이라는 금융상품은 가계 자산의 증가보다는 유지 또는 감소로 귀결될 수밖에 없는 구조다.

요약해보자. 전 세계는 양적완화의 후유증으로 인플레이션이라는 청구서를 받게 되었으며, 그 결과 금리 인상의 시기가 당분간 지속될 것이다. 현재 대한민국 가계 자산의 대부분을 차지하는 주거용 부동산의 가치 상승은 둔화되고 담보대출에 대한 이자 비용은 증가한다. 금융자산의 40% 이상인 현금과 예금은 인플레이션으로 가치가 하락한다. 가계 자산이 은행에서 줄고 있다는 것이 다소 과격하다면 은행과 연관된 가계 자산의 투자 전략은 적어도 예전만큼의 매력도는 없다고 해야 할 것이다. 공식적인 언론 인터뷰, 금융전문가 및 금융업계 사람들의 기고, 블로그 등에서 "금리 상승기에는 실탄(현금) 확보가 답"이라는 자료를 매우 쉽게 찾을 수 있다. 그러나 한국 가계의 자산 구조를 고려하면 현금을 확보해서 은행에 예금 형태로 보유하는 것은 결코 최선의 답은 아니다.

교과서적인 답은 금리 인상과 좀 더 연동하는 투자의 확대를 통한 인플레이션 헤지일 것이다. 물론 고위험 상품 투자나 변동 금리 신용 대출의 축소는 필요하나, 현 상황을 고려하면 한국 가계는 오히려 현금과 예금 비중의 축소를 고려해볼 필요가 있다. 중순위 채권, 물가연동채권, 금 ETF 등 가계 자산의 여유 자금으로 투자 가능한 인플레이션 헤지 투자 상품은 다수 개발되어 있다.

개별 가계의 여러 가지 특성에 따라 다르기에 단일 최적 투자 포트폴리오는 없지만 은행 PB, 증권사 WM, 온라인 금융 플랫폼의 자문 서비스 등 의외로 주변에 자문을 받을 곳은 많다. 은행에서도 가계가 원하는 투자에 대한 자문과 실행을 얼마든지 진행할 수 있다. 투자자의 마인드로 온라인 또는 오프라인으로 은행 방문을 권해본다. 은행 지점의 개수가 준다고 은행의 친절함과 전문성마저 축소된 것은 아니다.

정리=민지혜 기자 spop@hankyung.com

관련뉴스