시기를 특정한 정부의 자의적인 소상공인 손실보전금 지급 기준에 현장 자영업자들의 희비가 엇갈리고 있다. 지난해 말 창업해 적은 피해를 받았음에도 어부지리로 보상금을 받은 자영업자가 있는 반면 사회적 거리두기 기간 더 큰 피해를 보고도 일찍 폐업했다는 이유로 보상금을 못 받는 사례가 속출하고 있다. 정부의 소상공인 손실지원금을 받기 위해 폐업 신고를 미루고 있던 ‘좀비 자영업자’도 대거 나타나고 있다.

이씨는 “문을 연 지 얼마 되지 않아 타격이 크지 않았다”며 “머쓱하지만 정부에서 준다니 안 받을 이유가 없었다”고 털어놨다.

반면 거리두기 기간 가장 큰 피해를 봐 폐업에 이르게 된 자영업자들은 제대로 된 보상을 받지 못했다. 정부가 지난해 12월 31일 이전에 폐업한 경우 보전금을 지급하지 않기로 별도 방침을 정한 탓이다. 세종시에서 전용면적 76㎡ 규모로 족발집을 운영했던 손모씨(43)가 대표적이다. 그의 2019년 연매출은 1억원 이상이었으나, 정부 방역조치가 시행되자 작년 매출은 3000만원으로 뚝 떨어졌다. 손씨는 인건비와 임대료를 버티다 못해 작년 12월 30일 폐업했다. 손씨는 “2년간 버티다 할 수 없이 폐업했을 뿐인데 하루 차이로 지원 대상에서 제외된 게 너무 억울하다”고 토로했다.

경기 일산에서 7년 동안 코다리집을 운영한 최모씨(38)도 지난해 12월 31일 폐업하는 바람에 지원 대상에서 빠졌다. 최씨 가게 연매출은 2019년 2억6000만원이었으나 2021년엔 70% 가까이 떨어져 폐업을 결정했다. 최씨는 “손실보전금 지급 기준일이 딱 폐업한 날짜와 같아서 황당하다”며 “방역조치를 2년 동안 견뎠는데 정부가 멋대로 정한 특정 날짜 기준으로 차별받는 게 너무 분하다”고 말했다.

전문가들은 정부가 별다른 고민 없이 지원 기준을 정했다고 지적했다. 성태윤 연세대 경제학과 교수는 “과세 자료와 영업기간을 기준으로 방역조치 기간 매출이 얼마나 감소했는지를 보고 평가하는 게 맞다”며 “충분한 논의가 안 된 상태에서 지원금을 결정하다 보면 사각지대에 놓인 자영업자들이 발생할 수 있어 효과적인 지원 정책이 되기 어렵다”고 강조했다.

월 50만원의 임대료를 내고 대전에서 작은 횟집을 운영했던 황모씨(35)도 폐업을 미뤘다. 황씨는 지난해 11월 장사를 접었지만 여유가 있어 임대료를 채우며 폐업을 미뤄왔다. 그는 “소상공인 지원금이 최대 1000만원이라는데 그걸 쉽게 포기할 자영업자가 어디 있겠느냐”며 “당시에는 폐업하면 못 받는다는 얘기를 듣고 임대료만 낸 채로 버텨왔다”고 말했다.

소상공인 손실지원금 신청이 시작된 지난달 30일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘돈 받으면 바로 폐업해야지’ ‘6월 21일 폐업 예정입니다’ 등의 게시물이 줄줄이 올라왔다가 비판 여론에 삭제되기도 했다.

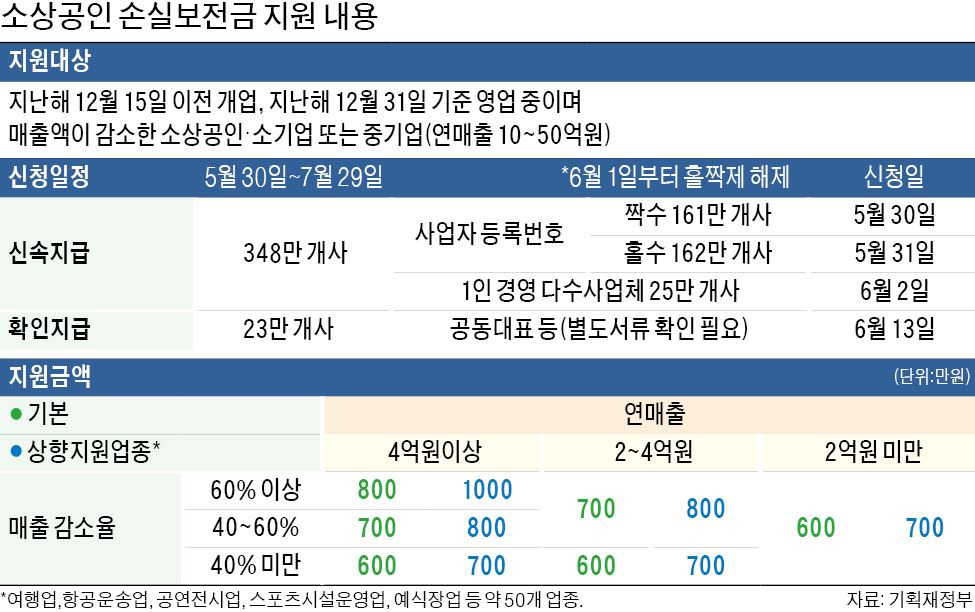

한편 중소벤처기업부는 손실보전금 신청이 시작된 지난달 30일 오전 10시30분부터 자정까지 130만개사가 신청했고, 이날 오전 3시까지 신청자 전원에게 총 8조355억원이 지급됐다고 지난달 31일 밝혔다.

권용훈 기자 fact@hankyung.com

관련뉴스