<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0" y="0" viewBox="0 0 27.4 20" class="svg-quote" xml:space="preserve" style="fill:#666; display:block; width:28px; height:20px; margin-bottom:10px"><path class="st0" d="M0,12.9C0,0.2,12.4,0,12.4,0C6.7,3.2,7.8,6.2,7.5,8.5c2.8,0.4,5,2.9,5,5.9c0,3.6-2.9,5.7-5.9,5.7 C3.2,20,0,17.4,0,12.9z M14.8,12.9C14.8,0.2,27.2,0,27.2,0c-5.7,3.2-4.6,6.2-4.8,8.5c2.8,0.4,5,2.9,5,5.9c0,3.6-2.9,5.7-5.9,5.7 C18,20,14.8,17.4,14.8,12.9z"></path></svg>육가(陸賈)에게 지식의 핵심은 현실 정치에 도움을 주는 역사 지식이었다. 그는 역사를 관통하는 자연의 이치에 따라 천문·지리·인사 등 천하의 모든 일을 포괄한다는 통물(統物)과, 역사 변화 과정에 대한 통찰로서 상황에 맞는 조치를 취하고 기존 규정을 고수하지 않는다는 통변(通變)을 제시하였다. 통물과 통변이 정치의 세계에 드러나는 것이 인의(仁義)라고 파악한 그는 힘에 의한 권력 창출을 긍정하면서도 권력의 유지와 확장을 위한 왕도 정치를 제안하며 인의의 실현을 위해 유교 이념과 현실 정치의 결합을 시도하였다.

인의가 실현되는 정치를 위해 육가는 유교의 범위를 벗어나지 않는 한에서 타 사상을 수용하였다. 예와 질서를 중시하며 교화의 정치를 강조하는 유교를 중심으로 도가의 무위와 법가의 권세를 끌어들였다. 그에게 무위는 형벌을 가벼이 하고 군주의 수양을 강조하는 것으로 평온한 통치의 결과를 의미했고, 권세도 현명한 신하의 임용을 통해 정치권력의 안정을 도모하는 방향성을 가진 것이었기에 원래의 그것과는 차별된 것이었다.

-2022학년도 6월 대학수학능력시험 모의평가

통물(統物)과, … 통변(通變)을 제시

개념을 나누는 것은 그 차이를 인식했기 때문이라 했다. 하늘과 땅으로 나눈 것은 위와 아래의 차이를 인식했기 때문이고, 남과 여로 나눈 것은 성의 차이를 인식했기 때문이다. 따라서 개념을 나눠 설명하는 글에선 그 차이를 파악하며 읽어야 한다. 지문에서도 ‘통물’과 ‘통변’이라는 개념을 설명하고 있는데, 그 차이점은 옆의 도식처럼 정리할 수 있다.

개념을 나누는 것은 그 차이를 인식했기 때문이라 했다. 하늘과 땅으로 나눈 것은 위와 아래의 차이를 인식했기 때문이고, 남과 여로 나눈 것은 성의 차이를 인식했기 때문이다. 따라서 개념을 나눠 설명하는 글에선 그 차이를 파악하며 읽어야 한다. 지문에서도 ‘통물’과 ‘통변’이라는 개념을 설명하고 있는데, 그 차이점은 옆의 도식처럼 정리할 수 있다.이에 따르면 통물은 ‘역사 변화’가 아니라 ‘자연의 이치’를 살피는 것이고 ‘상황에 맞는’ 것, ‘기존 규정을 고수하지 않는’ 것이 아니라 ‘천하를 포괄하는’ 것을 중시한다. 물론 통변은 그 반대다. 이를 종합하면 통물은 변함이 없고 전체에 적용되는 보편적 원리고, 통물은 변할 수 있고 일부 상황에 적용되는 특수한 법칙이라 할 수 있다. 이는 이전에 설명한 ‘보편(일반)-특수(개별)’의 관계를 생각하면 이해하기 쉬울 것이다.

이렇게 개념들의 차이(반대)를 인식하며 글을 읽는 훈련을 많이 해야 한다.

통물과 통변이 … 드러나는 것이 인의(仁義)… 인의가 실현되는 정치… 그에게 무위는 … 권세도

사상이란 하루아침에 갑자기 만들어지는 것이 아니지만, 가장 먼저 사상을 제시한 인물이 있다. 그 사람을 효시(嚆矢: 전쟁을 시작할 때 소리 나는 화살을 먼저 쐈다는 데서 온 말), 남상(濫觴: 양쯔강 같은 큰 하천 근원도 잔을 띄울 만큼 가늘게 흐르는 시냇물이라는 데서 온 말), 개조(開祖), 원조(元祖)라 하며 성현(聖賢)으로 추앙한다. 예컨대 유학(儒學)이라는 사상에서 공자(孔子)와 맹자(孟子)가, 그리스 철학에서 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 등이 그에 해당한다. 후대 사상가들은 이들의 사상을 연구하거나 다른 분야에 적용하며 발전시킨다. 특히 그 사상을 다른 분야에 적용할 경우 개념을 원용한다. 즉 자기의 주장이나 학설을 세우기 위해 성현의 사상을 끌어다 쓰는 것이다. 지문에서 육가 또한 윤리 사상인 공맹(公孟) 사상을 정치 분야에 적용하면서, 사상의 핵심인 ‘인의(仁義)’를 원용하고 있다. 원래 인의는 사랑, 인간다운 인격, 사회적 올바름 등을 의미한다. 그런데 육가는 그 인의를 ‘정치’ 분야에 적용하면서 ‘통물과 통변이 … 드러나는’ 것이라고 했다. 지문의 ‘인의가 실현되는 정치’라는 말로 보아, 인의는 정치의 목적으로 볼 수 있다. 그렇다면 지문에서 말하는 ‘권력의 유지와 확장’이 정치이므로, 인의는 권력 유지와 확장의 목적이 되는 것이다.한편 노자(老子)와 장자(莊子)의 설을 받든 학파인 ‘도가’와 상앙(商), 한비자(韓非子) 등의 설을 받든 ‘법가’ 사상가들도 있다. ‘무위(無爲)’와 ‘권세(權勢)’는 각 사상의 핵심 개념이다. 무위는 자연에 따라 행하며 인위를 가하지 않는 것을 의미하고, 권세는 신하와 백성을 다스리는 힘을 말한다. 그런데 지문의 육가는 ‘무위는 형벌을 가벼이 하고 군주의 수양을 강조하는 것으로 평온한 통치의 결과’고, ‘권세도 현명한 신하의 임용을 통해 정치권력의 안정을 도모하는 방향성을 가진 것’이라 재해석하고 있다.

이렇게 사상의 핵심 개념을 어떤 분야에 원용해 주장을 펼치는 글에서는 원래의 의미와 다르게 사용될 수 있음을 감안할 필요가 있다.

유교의 범위를 벗어나지 않는 한에서 타 사상을 수용… 유교를 중심으로 도가의 무위와 법가의 권세를 끌어들였다.

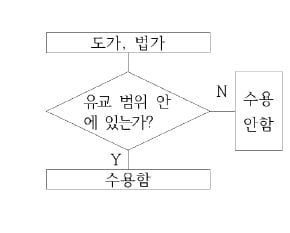

사상들은 대립하는 경우가 많다. 예컨대 ‘도가’는 ‘유교’의 인간의 지식[人爲]과 대립되는 무위를 주장했고, ‘법가’는 ‘유교’의 도덕과 대립되는 법을 중시했다. 이렇게 대립되는 사상들은 각각 취하거나 버리며 정리하기도 하고, 제3의 것으로 융합하기도 하며, 하나를 중심으로 다른 하나를 결합하기도 한다. 지문의 육가는 세 번째 경우를 시도했다. 유교와 도가, 유교와 법가를 결합할 때 ‘유교를 중심으로 도가의 무위와 법가의 권세를 끌어들’였던 것이다. 이는 옆의 판정도와 같이 이해해야 한다.

사상들은 대립하는 경우가 많다. 예컨대 ‘도가’는 ‘유교’의 인간의 지식[人爲]과 대립되는 무위를 주장했고, ‘법가’는 ‘유교’의 도덕과 대립되는 법을 중시했다. 이렇게 대립되는 사상들은 각각 취하거나 버리며 정리하기도 하고, 제3의 것으로 융합하기도 하며, 하나를 중심으로 다른 하나를 결합하기도 한다. 지문의 육가는 세 번째 경우를 시도했다. 유교와 도가, 유교와 법가를 결합할 때 ‘유교를 중심으로 도가의 무위와 법가의 권세를 끌어들’였던 것이다. 이는 옆의 판정도와 같이 이해해야 한다.이렇게 대립되는 사상을 설명하는 글은 그것들의 차이를 이해하면서도 절충의 방법과 결과를 파악하며 읽어야 한다.

포인트

1. 입력(값)이 판정 기준(값)과 같냐, 다르냐에 따라 두 가지 판정을 하며 읽는 경우가 있다.

1. 입력(값)이 판정 기준(값)과 같냐, 다르냐에 따라 두 가지 판정을 하며 읽는 경우가 있다.2. 등가 비교 연산에서는 판정 결과가 두 가지밖에 없으므로, 어느 하나가 아니면 다른 하나라고 생각하자.

3. 입력(값)이 기준(값)과 같냐 외에 작냐, 크냐에 따라 판단하는 대소 비교 연산이 있다.

4. 국어 과목은 특정 분야에 대한 지식이 있는 학생에게만 유리하도록 문제를 내지 않는다.

관련뉴스