2019년 독일 베를린장벽 터엔 1만 송이로 장식된 거대한 꽃무덤이 생겼다. 그 안엔 대리석판 100개와 황금으로 새겨진 묘비명이 빼곡했다. 묘비엔 ‘나는 다른 사람의 삶을 살았다’ ‘나는 소비광이었다’ ‘나는 인터넷에 증오를 퍼뜨렸다’ ‘실패가 나를 만들었다’ ‘그녀에게 키스를 했어야 했다’ 등의 문구가 적혀 있었다.

‘나는 왜 (안) 살았는가(Why did(n’t) I live?)’를 주제로 기획된 이 전시는 SNS를 타고 빠르게 퍼져나갔다. 오직 묘지에서만 길어 올릴 수 있는 삶과 죽음에 대한 통찰, 삶의 단면과 짧은 유머 사이에서 보는 이들은 자신의 일상과 존재에 대해 사유했다.

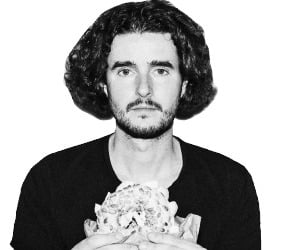

작품의 주인공은 서른 살의 독일 현대미술가 팀 벤겔(사진). 공공미술부터 황금과 모래로 만들어낸 대도시 풍경, 조각 작품 등 경계 없는 예술을 펼치는 그는 SNS 팔로어 수만 80만 명, 유튜브 조회수 4억 회에 이르는 ‘스타 작가’다. 서울 인사동 갤러리밈에서 아시아 첫 개인전을 열고 있는 그는 “나에게 예술이란 ‘남과 다르지만, 누구나 공감할 수 있는 것’”이라고 말한다. 베를린에 전시됐던 공공미술 작품과 영상 작품, 황금과 모래로 만든 추상 작품 등 27점은 오는 8월 28일까지 한국 관객들을 만난다.

벤겔의 작품은 혁신적이다. 재료가 그렇고, 장소가 그렇다. 작품에 담긴 생각은 더 그렇다. 베를린장벽에 대리석 묘비를 만들 땐 15명의 팀과 한밤중에 특수작전을 하듯 작품을 설치했다. 작품을 설치하는 과정, 만들어가는 과정 등은 대부분 영상으로 제작된다. 여러 경로로 바이럴되면서 그의 작품에는 원제와 다른 새로운 타이틀이 따라다닌다. 이 작품 역시 ‘꽃해골묘지(Flower Skull Cementery)’ ‘우리 세대의 무덤(Graves Our Generation)’이라 불렸다. ‘만든 사람’이 아니라 ‘본 사람’들이 붙인 이름이다.

“작품을 만드는 건 작가이지만, 그 작품의 주인은 보는 사람의 몫이라는 것을 증명한 경험이었습니다.”

벤겔은 독일 슈투트가르트의 작은 마을에서 태어났다. 7세 때 우연히 엄마와 미술관에 갔다가 칸딘스키와 사이 톰블리의 작품 등 추상에 매료됐다. 피카소의 그림을 따라 그리기도 했다. 예술가를 직업으로 택한 건 한참 뒤의 일이다. 대학 땐 철학과 미술사를 공부했고, 첫 직업은 헬스케어 업종의 영업사원이었다. ‘예술가는 배고프다’는 말이 두려워 예술에 대한 꿈을 미루다가 20대 중반부터 본격적으로 작업을 시작했다.

“너무 많은 메시지를 강하게 주는 것은 반대합니다. 그래서 노골적이고 정치적인 작품은 하지 않아요. 다만 일상에 있는 것들에 대한 좀 더 깊은 생각을 공유하고 인식을 전환하는 게 예술가의 일이라고 생각합니다.”

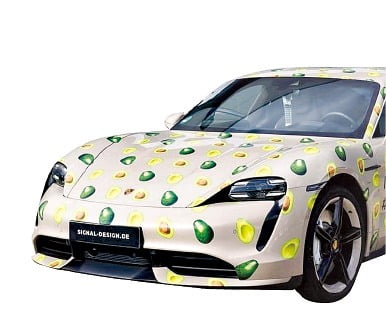

“너무 많은 메시지를 강하게 주는 것은 반대합니다. 그래서 노골적이고 정치적인 작품은 하지 않아요. 다만 일상에 있는 것들에 대한 좀 더 깊은 생각을 공유하고 인식을 전환하는 게 예술가의 일이라고 생각합니다.”그의 대표작 중엔 ‘황금 아보카도’가 있다. 지난해 12월 마이애미 아트바젤의 아트위크에 그는 300만달러(약 37억원)의 황금 아보카도 베이글을 선보여 화제를 모았다. 호박씨가 올라간 베이글 안의 토마토, 아보카도, 각종 채소 등 27개의 부품이 모두 18K 금 1452돈으로 만들어졌다. 벤겔은 밀레니얼 세대가 아보카도에 열광하는 이유를 생각했다.

“시대정신을 포착하고 싶었습니다. 아보카도는 밀레니얼 세대의 상징 중 하나니까요.”

아보카도 소비는 부와 지위, 몸매 가꾸기 코드와 맞물려 유럽 일본 러시아로 확산하고 있지만 정작 그 안에 숨겨진 ‘핏빛 아보카도’ 이야기에 대한 고민은 별로 없다는 점이 그를 유혹했다. 이 작품을 통해 아보카도를 유행처럼 대량 소비하고 있는 시대의 모습을 풍자했다. 실제 아보카도 수요가 폭증하며 중남미 지역의 물 부족과 환경파괴 문제는 심각하다. 멕시코 카르텔과 얽혀 ‘부패의 맛’으로도 표현된다. 유리관 속에 진열된 황금 아보카도는 전시 기간 내내 경찰이 지키고 서 있는 풍경을 연출하기도 했다.

현대미술에서 금은 상징적인 소재였다. 앤디 워홀은 숭배의 대상이 된 대중들의 아이콘 배경을 금으로 칠했고(금빛 마릴린 먼로, 1962), 마크 퀸은 금으로 제작한 기괴한 신체 조각으로 여성에게 강요된 비현실적 이미지를 비판(사이렌, 2008)했다. 마우리치오 카텔란의 황금변기(아메리카, 2011)도 미국의 자본주의와 아메리칸 드림을 조롱했다.

벤겔이 금을 가져오는 방식은 다르다. 단순히 풍자와 비판의 상징뿐만 아니라 인간이 가진 본연의 순수한 열망을 나타내는 도구로 등장한다. 히말라야 산에서 채집한 돌을 갈아 만든 모래, 그 위에 황금박을 붙여 만든 뉴욕의 모습은 웅장한 스케일로 사람들을 압도하기도 했다. ‘나의 아메리칸 드림’이라는 이 작품은 가로 405㎝, 세로 247.5㎝에 달한다. 캔버스 위에 돌가루와 황금으로 미세한 작업을 끝낸 뒤 캔버스를 일으켜 세우면 해질녘 도시의 어둠과 그 사이에서 빛나는 초고층 빌딩의 야경이 드라마틱하게 펼쳐진다. 이번 전시에는 양배추의 단면이 황금과 흑백으로 조화를 이룬 추상 작품이 걸렸다.

그는 작품 제작 과정을 대부분 동영상으로 남겨 유튜브와 SNS에 공유한다. 짧은 시간 내에 그가 세계적 갤러리와 브랜드로부터 러브콜을 받게 된 이유다. 작품 제작 영상이 쌓이면서 그에겐 애플과 포르쉐 등 글로벌 브랜드의 광고 제안과 유럽 각 왕실로부터의 작품 구매 요청 등이 쏟아진다. 뉴욕 HG컨템포러리 갤러리에서 개인전을 연 것도 SNS를 통해서였다.

“세계 누구와도 연결될 수 있는 소셜미디어의 개방성으로 견고한 미술계의 시스템으로부터 자유로울 수 있었어요. 독립적으로 예술가의 꿈을 이룰 수 있었습니다.”

김보라 기자 destinybr@hankyung.com

관련뉴스