현재의 인플레이션 상황은 글로벌 금융위기부터 늘어난 막대한 통화량, 코로나19로 억눌렸던 소비의 증가가 원인이라는 주장이 있습니다. 반면 코로나19, 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 글로벌 공급망이 붕괴돼 각종 원자재값이 치솟아 인플레이션이 나타났다는 주장도 있죠.

현재의 인플레이션 상황은 글로벌 금융위기부터 늘어난 막대한 통화량, 코로나19로 억눌렸던 소비의 증가가 원인이라는 주장이 있습니다. 반면 코로나19, 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 글로벌 공급망이 붕괴돼 각종 원자재값이 치솟아 인플레이션이 나타났다는 주장도 있죠.이를 총수요(AD)와 총공급(AS) 측면으로 구분해 살펴볼 수 있습니다. 총수요는 한 경제체제 안에서 가계, 기업, 정부 등 경제주체가 구입하고자 하는 재화와 서비스의 총합, 총공급은 한 나라의 모든 생산자가 각 가격수준에서 시장에 제공하는 재화와 서비스의 총합이라 할 수 있죠. 통화량의 증가나 보복소비에 따른 소비지출의 증가는 인플레이션의 원인이 총수요에 있다고 보고 있습니다. 반면 원자재 가격의 급등은 총공급 충격으로 인플레이션이 발생했다는 입장이죠. 보통 총수요 곡선이 우측으로 이동하면 물가와 실질GDP가 함께 오르지만, 총공급 곡선이 좌측으로 이동하면 물가는 상승하지만, 실질GDP는 감소합니다.

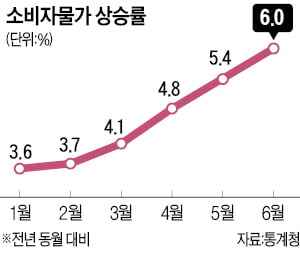

실제로 한국의 무역수지도 수입 증가율이 수출 증가율보다 높아 무역수지가 적자를 기록하는 상황입니다. 수입물가 상승은 기업의 각종 생산 비용 인상으로 이어지고, 이는 소비자물가에 순차적으로 반영되죠. 이렇게 오른 물가는 소비 위축→생산 축소와 고용 감소→가계 소득감소→소비 위축으로 침체가 더 깊어질 수 있습니다. 중앙은행은 물가를 잡기 위해 기준금리를 인상할 필요가 있습니다. 하지만 급격한 금리 인상은 오히려 경제주체의 심리를 위축시켜 경기침체가 발생할 수 있죠. 각국 중앙은행은 이렇게 복합적인 위기 상황에서 경기를 침체시키지 않으면서 물가를 잡기 위한 방안을 마련해야 하는 난감한 상황입니다. 앞으로의 경기 향방과 물가는 어떻게 될까요?

정영동 한경 경제교육연구소 연구원

관련뉴스